仏教学に五時教判(ごじきょうはん)という仏典の教相判釈(きょうそうはんじゃく)がある。

五時教判は六世紀頃(538年~598年)のシナ(現在の中国)の天台宗第三祖、天台大師智顗(てんだいだいしちぎ)が打ち立てたとされている。

天台大師智顗は古典的名著『摩訶止観(まかしかん)』という瞑想、禅定に関する書物を著した高僧としても有名である。

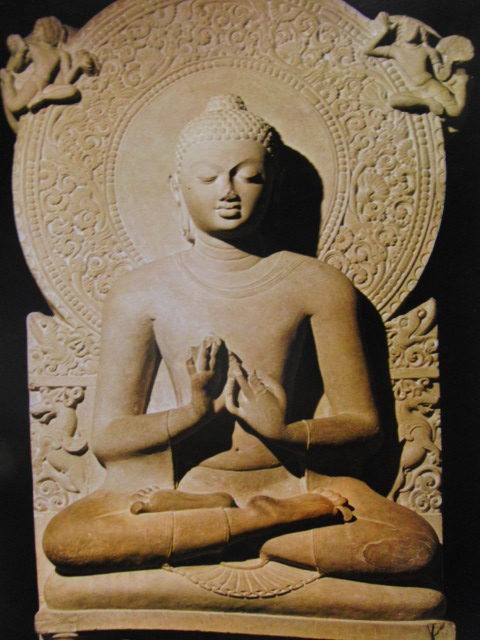

その天台大師智顗の打ち立てた五時教判の大雑把(おおざっぱ)な内容として、仏教の開祖、お釈迦様は生涯、すべての仏典、経典をお説きになられ、生涯において五度にわたって教えの内容を変えていったと智顗は考えた。

その五時教判の具体的な内容は、

先ず、お釈迦様は悟りを開かれた直後、弟子たちに華厳経(けごんぎょう)を説かれた。

しかし、その教えの内容あまりにも難解(なんかい)、純粋(じゅんすい)過ぎて、弟子たちはその華厳の教えを理解できなかった。(この時期を第一時)

そこでお釈迦さまは考え直し、誰でも理解できるレベルの低い、具体的な内容で、かつ卑近な内容の阿含経(あごんぎょう)を説いた。と智顗は考えた。(この時期を第二時)

そして何年か経過し弟子たちの理解のレベルが上がっていくにつれ、教えのレベルを上げていき、維摩経(ゆいまぎょう)、勝鬘経(しょうまんぎょう)などの教えを説いた。(この時期を第三時)

さらに、教えのレベルを徐々に上げていき、般若経(はんにゃきょう)などの教えを説いた。(この時期を第四時)

そして最後の時期、お釈迦様の晩年には最高で深遠な内容の法華経(ほけきょう)、亡くなる少し前には涅槃経(ねはんきょう)を説いた。(この時期を第五時)

以上のように釈迦は時期ごとに内容を変えて教えを説いたと智顗は考えた。

その五時教判の価値判断、天台大師の智顗の説によると阿含経は一番レベルの低い卑近な経典で、法華経や涅槃経はレベルの高い、深遠な経典という価値判断を下した。

特に阿含経は小乗経典として考え、法華経や涅槃経などのお経は大乗経典と考えた。

その智顗が作った仏典の価値基準が日本にも伝わり、天台宗の開祖、伝教大師最澄、日蓮宗の開祖、日蓮大聖人、曹洞宗の開祖、道元禅師など数多くの仏教者、僧侶たちに強い影響を与え、五時教判の経典の価値基準体系が長年にわたり日本に広まった。

そして、智顗の死後、約千年以上の時が流れ、日本は明治時代を迎え、江戸時代に続いてきた日本の200年以上にわたる鎖国状態も解け、日本はヨーロッパとの交流も始まり、日本の南条文雄、笠原研寿などの高名な仏教学者たちがサンスクリット語を学ぶ為、ヨーロッパにわたりヨーロッパの仏教学者たちと仏教について議論をするとヨーロッパの仏教学者たちから「私たちが研究している経典はパーリ語で書かれたアーガマ経典(漢訳では阿含経)、いわゆるパーリ仏典である。釈迦の真説を知ろうとするならば真っ先に学ぶべき経典はアーガマ(阿含経)であり、その他の経典は釈迦が直接説いた経典ではない。」という内容の話を聞いた。

ヨーロッパに渡った日本の仏教学者たちはヨーロッパの仏教学者たちと数々の討論を重ねていくうち、日本で卑近な経典としてほとんど見向きもされなかった、小乗経典としてほとんど研究対象にもならなかった阿含経、その阿含経のみが釈迦の真説であり、他の経典(法華経などの大乗仏典)は釈迦の真説ではないのではないか?と考えた。

つまり大乗非仏説という説が明治時代の日本の仏教界に浮上した。

また、江戸時代の日本でも大乗仏典は釈迦の真説ではない。と結論付けた市井(しせい)の日本人学者、富永仲基(とみながなかもと)という人物がいた。

かれは僧侶ではないが職業柄、数多くの仏典を目にすることの出来る環境にあり、その仏典の研究結果を「出定後語(しゅつじょうごご)」という書物に著した。

出定後語の意味は定(瞑想)から出た後に語った言葉という意味。

その著作の中で彼は仏典の加上説を唱えた。

加上説とは、釈迦の死後、釈迦の数多くの弟子たちが集まり、釈迦の言葉をまとめた仏典を作成した。

これを仏典結集という。

釈迦の死後、仏教教団は意見の食い違いにより分裂し、釈迦の死後、約千年以上にわたって様々な仏典と称する経典が次から次へと、過去に作成した経典に加えられていくように作成された。

そのなかには般若経、法華経や阿弥陀経、大日経(だいにちきょう)、理趣経(りしゅきょう)などの経典があった。

富永仲基の説によれば、膨大な量の仏典はすべて釈迦一代のうちにすべてが説かれたのではなく、釈迦の死後、数百年から千年にわたり漸次、作成され続けてきたものであり、実際に釈迦が存命中に説かれた教えの内容は阿含経の中のごく一部であると主張されている。

この加上説は近代の仏教史、現代の仏教史、ヨーロッパの仏教史の内容に酷似しており、当時、鎖国状態の江戸時代において、また、五時教判の考えが広く浸透(しんとう)し、広く行き渡っていた江戸時代の日本において、これに気付いたのは富永仲基の慧眼(けいがん)とでもいうべきであろうか。

まさに「後世(こうせい)畏(おそ)るべし」(天台大師智顗の時代から見れば)とでもいおうか。

ところで、大正時代、膨大な仏典の編纂、大正新修大蔵経の編纂が仏教学者の高楠順次郎氏と渡辺海旭氏を中心として行われた。

その大正新修大蔵経の第一巻目が阿含部経典である。

富永仲基が主張する経典の成立順に大正新修大蔵経の第一巻目からの順番が並べられている。

昔、私(堀田努)は京都の龍谷大学大宮学舎の図書館に入館した際、大正新修大蔵経以外の大蔵経を目にする機会があり、その大蔵経の一巻目は華厳経であったことを見た。

これはこの大蔵経が編纂された時代、五時教判の教相判釈が強く信じられていた時代の為、華厳経を第一巻目にしたのであろうかと思ったものである。

また、原始仏教(阿含経典)研究の先駆者、姉崎正治博士の古典的名著『現身仏と法身仏』の中で姉崎正治博士は阿含経典と大乗仏典について以下のような見解をされているのをご紹介する。

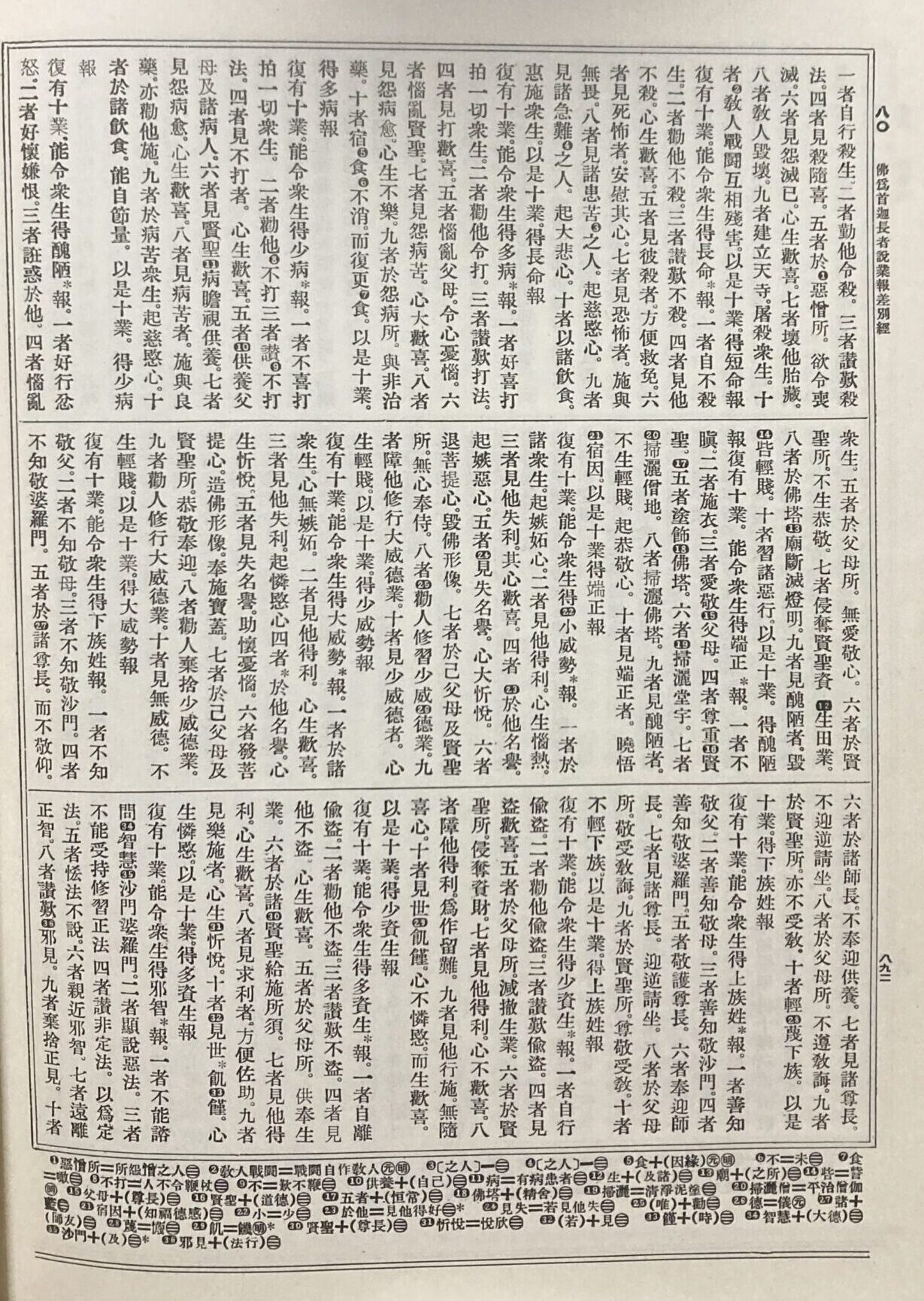

「この研究のために著者が渉猟(しょうりょう)したるは、主としてパーリ語仏典と漢文四阿含にあり。

是れ、仏教史の初期に現れたる人心信仰の真歴史が、これら仏典に特に忠実に保存せられしを見たるがためにして、日本の仏教者が、自ら大乗と称して独り高しとし、高遠な理論、迂闊(うかつ)の談理(だんり)をもてあそびて、かえって切実なる仏陀中心の信仰を忘れ、その極、ついに影の如く空閣の如き仏教となしはてしは、歴史と信仰との二面より、憫笑(びんしょう)するに堪えたり。

もとより仏教歴史の問題は、広漠(こうばく)たる仏典の正確なる批評(ひひょう)をへたるのちにあらざれば、十分に正確の断案をくだしがたしといえども、しかも明晰(めいせき)に師主徒弟が日常生活を叙し、その生活の間に現れたる信仰道行の活ける跡(あと)を伝うる阿含仏典(あごんぶってん)と、ひたすら神話装飾(しんわそうしょく)に勉め、経文賛歓(きょうもんさんかん)に余念なき自称大乗仏典(じしょうだいじょうぶってん)と、いずれが史料として正確なるやは、公平なる頭脳の容易に判断し得るところならん。

而(しか)して、真正の歴史はまた事実に活動したる信仰の跡を忠実に具象的(ぐしょうてき)に伝うるものなれば、この具象的信仰の中には、また最も永遠なる信仰の意義を発揮し得べきなり。

仏性、真如は決して架空妄想(かくうもうそう)の中に現れるべきにあらず」

と大乗仏典を強く批判されておられる。

しかし、一方、ある仏教学者の中には、仏教に大乗仏典、大乗仏教がなければ仏教が世界宗教にまで発展しなかったのではないか。という見解を持つ仏教学者もおられる。

ところで、現代の仏教学、学問の世界において、大乗仏教、小乗仏教という呼び名は学問的には正式な呼び名ではなく、大乗仏教のことを正式には大衆部仏教(主に在家信者中心の仏教)と呼び、小乗仏教のことを正式には上座部仏教(主に出家修行者中心の仏教)と呼ぶ。

また、現在、仏教史という学問の世界では、釈迦の死後、数百年後に仏教教団が意見の対立により上座部側と大衆部側に分裂し、その際、大衆部側が上座部側のことを小乗仏教と呼称したとされている。

つまり、小乗仏教という呼び名はあくまで、大衆部仏教側から上座部仏教側に対して一方的に放たれた蔑称(べっしょう)である。とされている。

次に、インド哲学の世界的権威、中村元博士(1912年~1999年)はシナの智顗が立てた五時教判について、また、シナの仏教学者たちの仏典に対する捉え方、考え方について自身の著書『シナ人の思惟方法 中村元著 春秋社』で次のように言及されておられる。

「ところでこれらの多数の経論の所説は、種々さまざまであり、たがいに異なっていて、シナの仏教徒は帰趨(きすう)に迷ったのである。

そこでいずれかひとつの「経」または「論」に根拠をおいて、他の経論をそれに従属させて、多くの教説を整理して、それらのあいだの関係を明らかにして、多くの教説をそれぞれ位置づけようとする努力が、仏教学者たちによってなされた。

これがすなわち「教相判釈」(きょうそうはんじゃく)、または「教判」(きょうはん)といわれるものなのである。

このようなこころみは、古くはすでに東晋時代のはじめに起こっているともいわれるが、しかし、さかんに行われたということが、シナ仏教の特色のひとつなのである。

このような教判としては、シナの仏教学者たちが自己の最高権威と仰ぐ経論の異なるにしたがい、また、思想的立場の異なるにしたがって、種々の組織がたてられた。

その多くは思想的、哲学的な分類のしかたをとったのであるが、シナ的な思惟方法がもっともよくあらわれているのは「五時」の教判である。

すでに述べたように、シナ人のは人物の個別性を重んじるから、釈尊をも歴史的人物として理解し、多くの経典は釈尊の成道後のいずれかの時期に説かれたものとして、いずれかの時期にあてはめようとする。

「五時」とは、釈尊の成道から入滅までに説法した期間を、五つの時期に分ける考えかたなのである。

劉宋の慧観(えかん)が創唱してから一般に行われたが、天台大師智顗がそれを少し改めた。天台宗によると、五時とは次のごとくである。

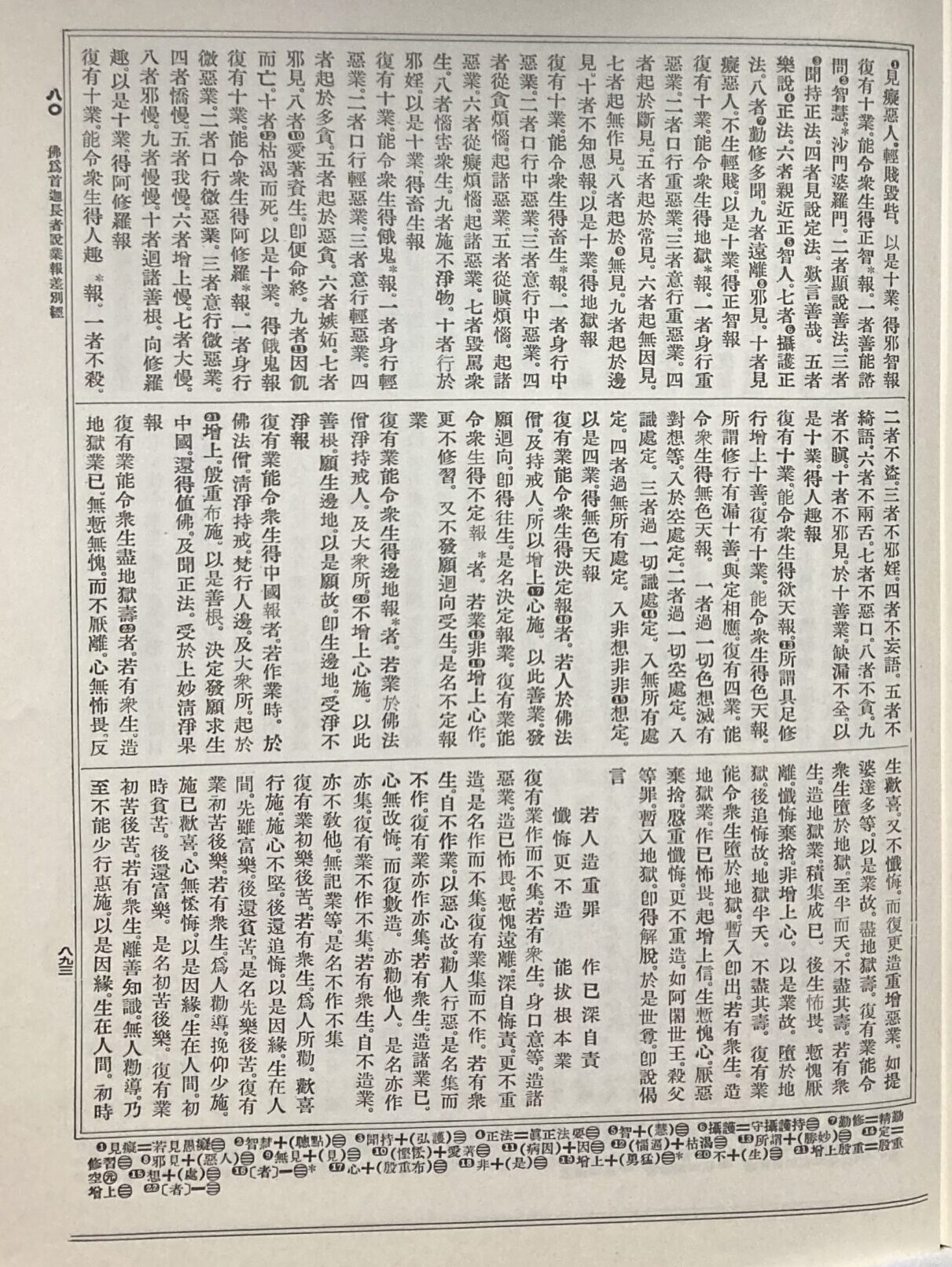

- 華厳時(けごんじ)。釈尊がブッダガヤーで正覚を成じて、のち三十七日間(三週間)のあいだ菩提樹の下で、菩薩らのために、華厳経を説かれた。この教えによるならば、ただちに真理をさとることができる。

- 鹿苑時(ろくおんじ)。華厳経の教えを聞いても、一般の愚かな人たちはそれを理解しえなかった。そこで彼らを導く方便として、ベナレスの近くの鹿野園で小乗の教えを説いた、この時期は十二年間である。

- 方等時(ほうどうじ)。小乗の教えを理解したひとびとのために、さらに程度の高い「維摩経典」「思益(しやく)経」金光明経」「勝まん経」などの大乗経典を説いて、彼らをして、小乗を恥じて大乗に向かいたいという気持ちを起こさせる。これが八年つづく。

第四、般若時。釈尊は、そののち二十二年間「般若経」を説いて、空の理を悟らせた。

第五、法華涅槃時。釈尊は最後の八年間がたった後に「法華経」を説いて、小乗の徒も大乗の徒もともに同じ真理を証得しうるものであるということを明らかにし、臨終に「涅槃経」を説いて仏性の理を明らかにした

右に挙げた年数をどうして算出したかというと、これらの経典のうちに記されているところの説法の年時に関するかすかな断片的記事を、あれこれ比較しつきあわせて、このように割りふったのである。

もろもろの経典は実際においては歴史的人物としての釈尊よりもはるかに後世に成立したものであるので、それを考えようともしないで、これらの時期に割りふるというところに、顕著的にシナ的な思惟方法の特徴を認めうる。

シナの仏教徒はもろもろの経典の「説時の前後」ということを、しきりに問題としたのである。(インド人も諸種の教えの前後関係をときには問題にしたが、このように大がかりに年時的にそれを定めることをしなかった。)

ところでこのような割りふりかたそのものに、非常に無理があるのであるから、少しく論理的に注意して経典を読んだひとびとは、当時でもその無理に気がついた。

たとえば、「華厳経」は、この経典自身の標榜するように、釈尊成道直後に説かれたものと一般に信じられていたが、そこには合点のゆかない点がある。

当時の人でもこれを問題としていた。

釈尊成道の直後に「華厳経」が説かれたとき、その会座にシャーリプトラ(舎利弗)などが大勢の弟子をつれてそこに臨んでいたと「華厳経」に記されている。

しかし、彼らは釈尊成道のときには、他の国にいて、のちに仏教に帰依して出家修行僧となった。と他の諸経典に記されている。

ゆえに、彼らが成道直後にいあわせたはずはない。

また説法の行われた講堂である善光法堂は釈尊成道のときにはまだ建立されていなかったはずであるのに、そこで説法が行われたと記されていることも、おかしい。

![]()