怒りについて以下のような言葉、ことわざがある。

例えば、

「怒りは敵と思え」

「一朝の怒りは其の身を忘る」

「一朝の怒りに一生を過(あやま)つ」

「善く戦う者は怒らず、善く勝つ者は争わず」

「堪忍は一生の宝」

「堪忍五両、思案百両」

「ならぬ堪忍、するが堪忍」

「短気は損気」

「人を呪わば穴二つ」

「怒りは自分に盛る毒」(ネイティブアメリカン ホピ族のことわざ)

「賢者は怒ると賢明でなくなる」(『タルムード』(ユダヤ教の聖典)の言葉)

「妬みと怒りは生命を縮める」(『旧約聖書』の言葉)

などなど。

このように怒りについて多くの言葉が残されている。

|

日本のことわざを心に刻む 処世術が身につく言い伝え/岩男忠幸【3000円以上送料無料】 価格:1,540円 |

![]()

|

イライラ・怒りをとる技術 自衛隊メンタル教官が教える (朝日新書859) [ 下園壮太 ] 価格:891円 |

![]()

|

価格:3080円 |

![]() 次に、仏典『ウダーナ ヴァルガ』において、仏陀(ブッダ)は怒り、憎しみについて次のように説かれている。

次に、仏典『ウダーナ ヴァルガ』において、仏陀(ブッダ)は怒り、憎しみについて次のように説かれている。

「怒りを捨てよ。慢心を除き去れ。

いかなる束縛をも超越せよ。

名称と形態とに執着せず、無一物となった者は苦悩に追われることがない。

怒りが起こったならば、それを捨て去れ。

情欲が起こったならば、それを防げ。

思慮ある人は無明を捨て去れ。

真理を体得することから幸せが起こる。

怒りを滅ぼして安らかに臥す。

怒りを滅ぼして悩まない。

毒の根であり、甘味を害なうものである怒りを滅ぼす事を聖者らは賞賛する。

修行僧らよ、それを滅ばしたならば、悩むことがない。

怒りたけった人は、善いことでも悪いことだと言い立てるが、のちに怒りがおさまったときには、火に触れたように苦しむ。

かれは、恥じることもなく、誓戒を守ることもなく、怒りたける。

怒りに襲われた者には、たよりとすべきいかなる帰趣(よるべ)もこの世に存在しない。

あるひとにとって力は力であっても、怒ったならば、その力は力でなくなる。

怒って徳行の無い人には道の実践ということがない。

この人が力のある人であっても、無力な人を耐え忍ぶならば、それを最上の忍耐という。

弱い人に対しては、常に(同情して)忍んでやらねばならぬ。

他の人々の主である人が弱い人々を忍んでやるならば、それを最上の忍耐と呼ぶ。

弱い人に対しては、常に(同情して)忍んでやらねばならぬ。

力のある人が、他人から謗られても忍ぶならば、それを最上の忍耐と呼ぶ。

弱い人に対しては、常に(同情して)忍んでやらねばならぬ。

他人が怒ったのを知って、それについて自ら静かにしているならば、自分をも他人をも大きな危険から守ることになる。

他人が怒ったのを知って、それについて自ら静かにしているならば、その人は、自分と他人と両者のためになることを行っているのである。

自分と他人と両者のために行っている人を「弱い奴(やつ)だ。」と愚人は考える。ことわりを省察することもなく。

愚者は荒々しいことばを語りながら、「自分は勝っているのだ。」と考える。

しかし、謗(そし)りを忍ぶ人にこそ、常に勝利があるのだと言えよう。

人は恐怖のゆえに、優れた人の言葉を許す。人は争いをしたくないから、同輩の言葉を許す。しかし自分より劣った者の言葉を許す人がおれば、それを、聖者らは、この世における最上の忍耐と呼ぶ。」

また、憎しみについて、次のように説かれている。

「実にこの世においては、およそ怨(うら)みに報いるに怨(うら)みを以てせば、ついに怨(うら)みの止むことがない。

耐え忍ぶことによって怨(うら)みは止む。

これは永遠の真理である。

怨(うら)みは怨(うら)みによってはけっして静まらないであろう。

怨(うら)みの状態は、怨(うら)みの無いことによって静まるであろう。

怨(うら)みにつれて次々と現れることは、ためにならぬということが認められる。

それ故にことわりを知る人は怨(うら)みを作らない。」

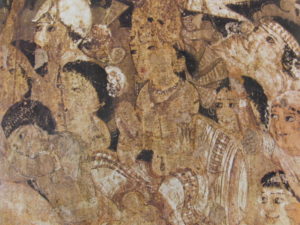

ブッダ釈尊(紀元前5世紀頃)

ブッダ釈尊の法話を聞く聴衆

ところで、この「怨(うら)みは怨(うら)みによってはけっして静まらないであろう。

怨(うら)みの状態は、怨(うら)みの無いことによって静まるであろう。」

というブッダ釈尊のお言葉について次のような興味深い話がある。

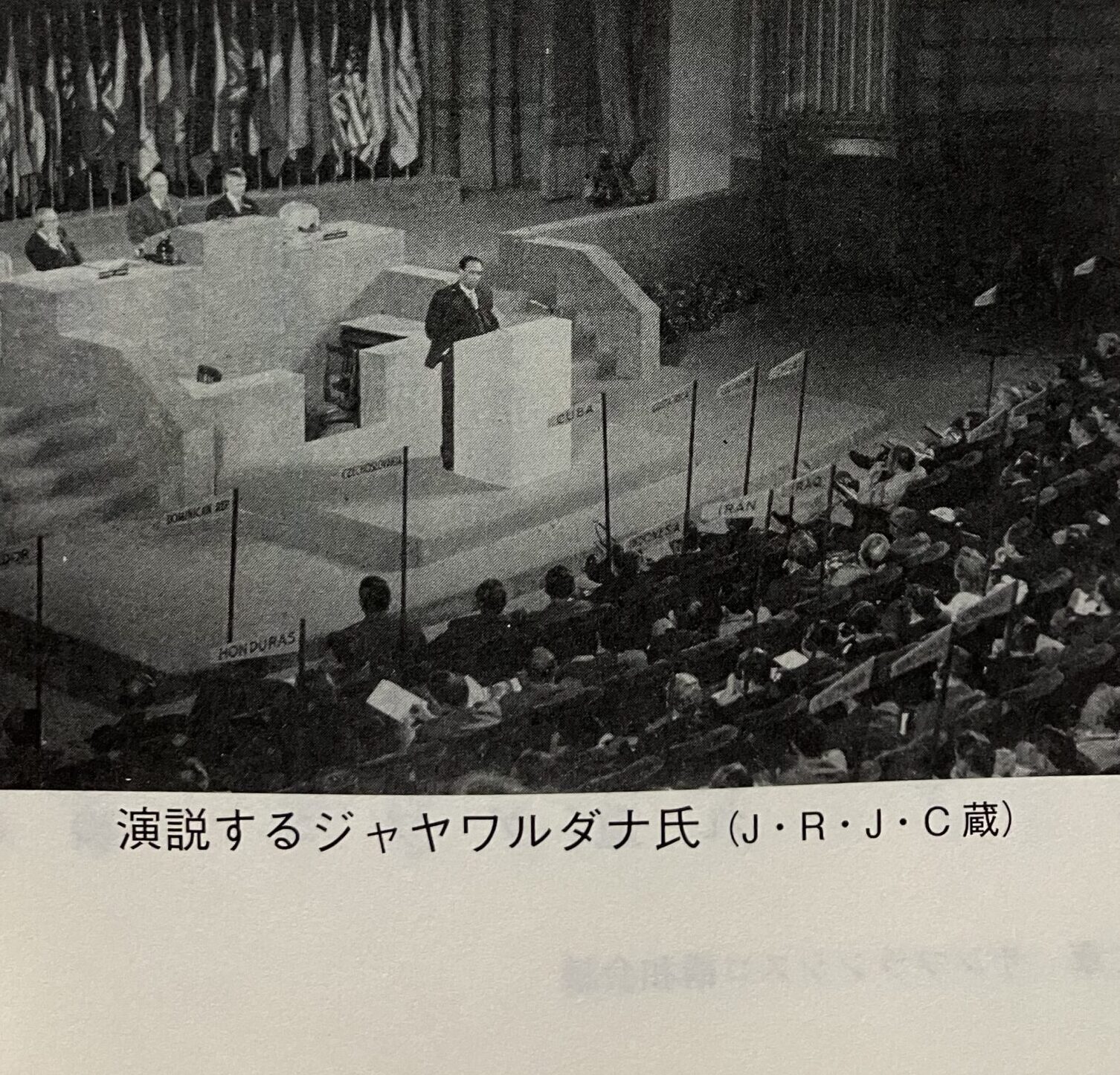

第二次世界大戦後の1951年9月、サンフランシスコ講和会議の際、敗戦国の日本に対し、日本分割統治案、つまり、戦勝国アメリカ、イギリス、中国、ソ連(現在のロシア)が日本を分割統治するという話が出ていた。

具体的には、北海道はソ連(現在のロシア)、本州はアメリカ、四国は中国、九州はイギリスが統治するという案である。

その日本分割統治案に真っ向から反対したのが時のスリランカ代表(昔のセイロン国)ジャヤワルダナ氏(後のスリランカ大統領)であり、ジャヤワルダナ氏はこのブッダ釈尊のお言葉

「怨(うら)みは怨(うら)みによってはけっして静まらないであろう。

怨(うら)みの状態は、怨(うら)みの無いことによって静まるであろう。」

という言葉を引用し、世界51ヶ国の首脳たちを前にし、戦勝国による日本分割統治案に強く反対、日本を独立国として認めるよう長時間にわたる名演説をされた。

そのスリランカ(昔のセイロン国)代表、ジャヤワルダナ氏の演説後、世界51ヶ国の大多数の各国首脳たちはその名演説に強く心を打たれ、その演説に感動した聴衆の拍手は場内の窓ガラスが割れんばかりの大拍手であったという。

その演説により日本の分割統治案は廃案となり日本の独立は認められたとも言われている。

つまり、時の敗戦国であった日本はスリランカ(昔のセイロン国)のジャヤワルダナ氏(後のスリランカ大統領)とお釈迦様に救われたとも言うべきか。

このダンマパダのこの教えは今日に至るまで、南アジアの人々に暖かい気持ちを起こさせている。

書籍『敗戦後の日本を慈悲と勇気で支えた人 スリランカのジャヤワルダナ大統領 野口芳宣著 銀の鈴社』参照

|

敗戦後の日本を慈悲と勇気で支えた人 スリランカのジャヤワルダナ大統領 [ 野口 芳宣 ] 価格:1980円 |

|

ブッダの真理のことば・感興のことば (岩波文庫 青302-1) [ 中村 元 ] 価格:1,210円 |

![]() さて、次に、古代ギリシアの哲学者セネカは怒りの感情について仔細に分析した著書『怒りについて』を著している。

さて、次に、古代ギリシアの哲学者セネカは怒りの感情について仔細に分析した著書『怒りについて』を著している。

その著書『怒りについて』の中でセネカは次のように説かれている。

私自身、特にこの著書で共感した文章をここで紹介する。

「或る賢者たちは、怒りを短期の気狂いだと言っている。

怒ることそれ自体が、どんなに多くの人々に害を与えるか、ということである。或る者は、余りに激しく怒ったために血管を破ったし、限度以上に張り上げた叫び声が出血を起こしたし、目の中に激しく湧き出た涙によって目の鋭さが曇らされたし、病人が病気をぶり返したりした。

これ以上に気狂いになる道はない。

それゆえ、怒りの狂暴を続けて、しまいには、自分から追い出しておいた知性を再び取り戻せなかった者も多い。

酒は怒りを燃え上がらせるが、それは酒が熱を高めるからである。

口論が長時間にわたり、しかもケンカになる恐れがある場合には、口論が激しさを加えない最初のうちに必ず停止する方がよい。

論争というものは自ずから勢いを増していくものであって、熱中すればするほど当人を押さえて離さない。

自分を争いから引き出すよりも、そこから自分を遠ざけておく方が容易である。

体の疲れにも用心せねばならない。

疲れは、われわれのうちにあるどんな穏やかさ静かさを無くし、荒々しさを引き起こすからである。」

|

怒りについて 他二篇 (岩波文庫 青607-2) [ セネカ ] 価格:1,177円 |

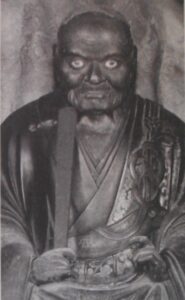

次に、臨済宗の中興の祖とも言われ、江戸時代に活躍された白隠慧鶴(はくいんえかく)様は自身の著作「草取唄」の中で

『兎角(とかく)怒るな、短氣を出すな、死せば来世は蛇となるぞ、』

と説かれている。

白隠慧鶴禅師(西暦1686年~1769年)

|

【新品】【本】白隠禅師法語全集 第13冊 粉引歌 坐禅和讃 ちょぼくれ他 白隠慧鶴/原著 芳沢勝弘/編注 価格:2860円 |

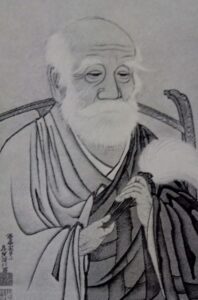

![]() また、江戸時代の高僧、慈雲尊者の著書『十善法語』という書籍の中において、慈雲尊者は次にようにお説きになられている。

また、江戸時代の高僧、慈雲尊者の著書『十善法語』という書籍の中において、慈雲尊者は次にようにお説きになられている。

「華厳経(けごんぎょう)の中に、瞋恚(しんに)の罪、また衆生をして三悪道に堕せしむ。

たまたま人中に生ずれば、二種の果報を得。一つには短命、二つには常に悩害せらる。恒に人に短をもとめられるとある。」

|

価格:6,600円 |

慈雲尊者(西暦1718年~1804年)

さらにまた、![]() 慈雲尊者の著書『人となる道』(書籍「日本古典文学大系〈第83〉仮名法語集 岩波書店」)の中で

慈雲尊者の著書『人となる道』(書籍「日本古典文学大系〈第83〉仮名法語集 岩波書店」)の中で

「華厳経等に、一念瞋恚の火、無量劫の功徳法財を焼亡ぼすと説けり。」と説かれている。

|

【中古】日本古典文学大系〈第83〉仮名法語集 (1964年) 価格:5,354円 |

さらに、真言宗の開祖、弘法大師空海様は自身の晩年の著作、

「秘密曼荼羅十住心論 第一巻』の中において瞋恚、怒りについて次のようにお説きになられている、

「身を割くとも忍ぶべし。

いかに況や罵声の句をや

畏(おそ)るべし一瞋の報い

長時に懼(おそ)れを免(まぬが)れざることを」と。

真言宗開祖 弘法大師空海(西暦774年~835年)

|

空海コレクション(3) 秘密曼荼羅十住心論 上 (ちくま学芸文庫) [ 空海 ] 価格:1980円 |

次に阿含宗開祖の桐山靖雄大僧正猊下は自身の著作『説法六十心 桐山靖雄著 平河出版社』の中で瞋恚、怒りについて次のようにお説きになられている。

多少引用が長くなるが以下の通り、

|

価格:1100円 |

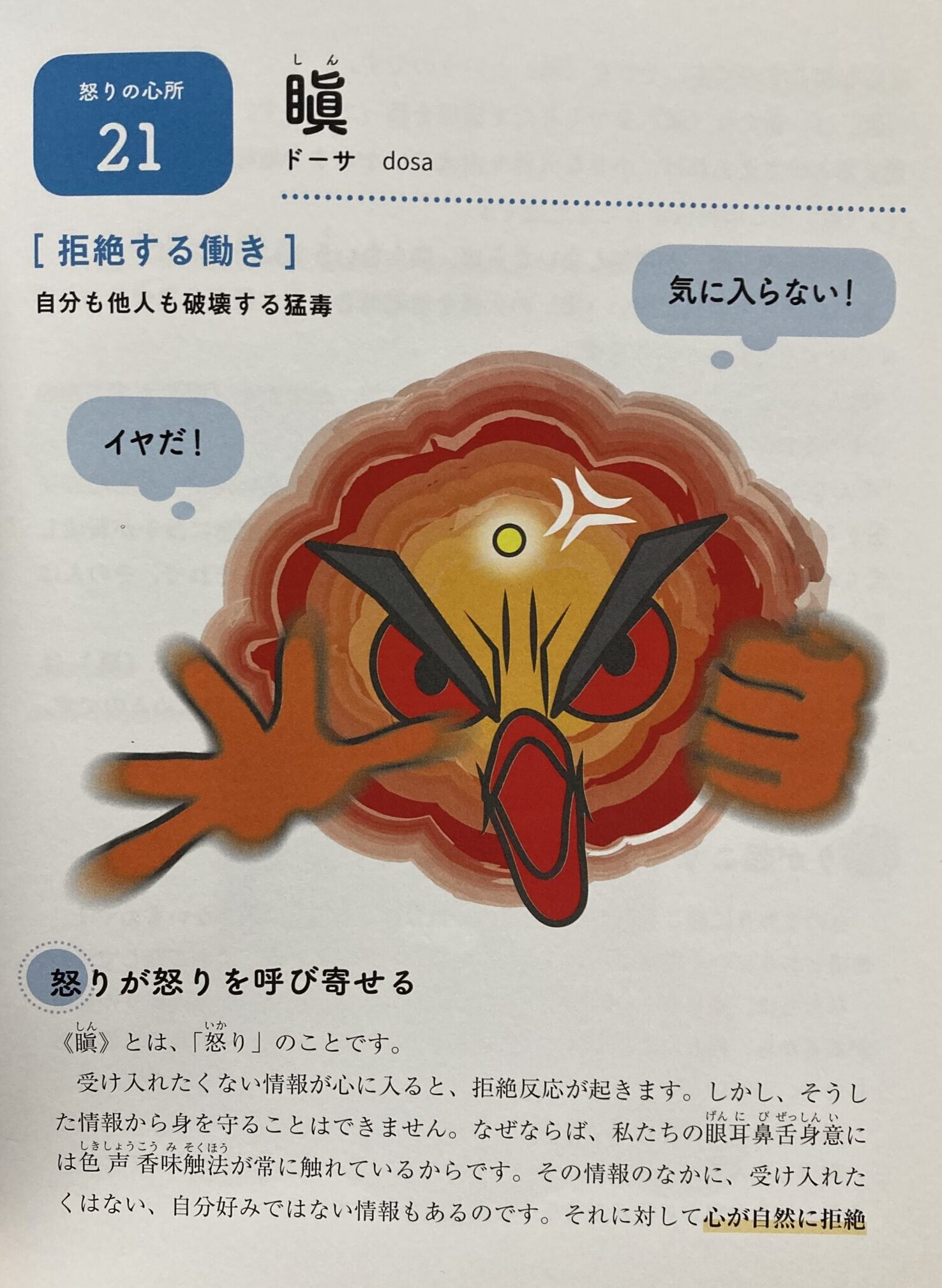

![]() 「瞋というのは、瞋恚(しんに)といって、いかることです。

「瞋というのは、瞋恚(しんに)といって、いかることです。

これは人間の煩悩の中で、一番悪い、よくないものです。

また、一番強い力を持っている。

人生を破壊してしまう。

世の中の一切を打ち破る根本悪といってもよいよくない心です。

これほど恐ろしい心はありません。

この瞋恚の心がどうして起こるかというと、一番はじめは、ものごとが自分の思ったようにいかないことを不愉快に思うところから起こります。

あるいは、自分とちがうものにたいして不快を感ずるというところから起きる。

これは、なんといっても、わたくしたちのわがままです。

手前勝手というよりほかない。

最初、自分のいままでやっていることと少しちがうものが出てくると、なんだかおもしろくない。

すべて自分の思っているようにいかないと腹が立つ。

はじめはちょっとしたことでもだんだんそれが大きくなっていく。

それが嵩(こう)じると、いわゆる瞋恚というものになって、自分とちがったもの、自分の自分の気にくわないものすべて仇敵(きゅうてき)とするということになる。これが恐ろしい。

貪欲(という煩悩)はまだ、利益という点で仲間を集めるという協力の気持ちがあるが、瞋恚の心が起きると、世の中すべて敵、三千世界をすべて敵にしてしまう。

そうなると人間が孤立してしまう。

親でも子でも、妻でも友人でも自分が本当に腹を立てたときには、みんな仇敵です。

向こうが味方をしようと思っても、こちらが腹を立てていると、よせつけない。

心の中で敵にしてしまっている。

世界中全部、敵。

これはじつに浅ましく、恐ろしいことです。

人間はみんないっしょに力を合わせて生きてゆかなければならない。

その本性をまるで失って、一切を仇敵とする。

その心は地獄ですね。

他の迷い(煩悩)の中には、まだいくらかとりえがある。

たとえば、貪欲(という煩悩)というものは悪いが、しかし、貪るためには一時的でも人と仲よくなることがある。

協力するという心がある。

「こういうことをやりたいが仲間に入らないか、もうかりますよ。」というように他の人を仲間に入れる。

ところが瞋は周囲をみんな敵にしてしまう。

瞋りは破壊性を有する。

だから一番悪い。

すべてのものを敵にするこの破壊性というものは、だんだん大きくなっていく。

戦争もそうです。

貪りだけだったら経済戦ですむが、貪りがうまくゆかないでいかりが加わったら、戦争になって殺し合いがはじまり、破壊がはじまる。

そのもとはわがまま、手前勝手です。

自分と少しでも考えのちがうものに対して不愉快を感ずる。

あるいは自分の思い通りにならないものをおもしろくなく思う。

相手の立場とか、考えというものを考えてみようとしない。

そういうものを一切無視して腹を立てる。

これは自己中心、手前勝手から起きる心です。

世の中にはたくさんの人がいて、それぞれの立場、それぞれの考えというものがある。

それで成り立っているので、それが自分とおなじ意見ではないからといって腹を立て、そういうことをやられたら自分の利益にならないといっておこっていたら、際限のないことです。

大きな広い心で、理解するということがなくては、この世の中、成り立たない。

自分自身も孤立してしまう。

この頃、勝海舟ブームですが、わたくしがひとつ感心しているのは明治になって、福沢諭吉が、海舟のことを新聞紙上になにか痛烈に非難したことがある。

ある人が、この記事について海舟の意見を聞くと、

「行蔵はわれにあり、毀誉(きよ)は他に存す。なんのかかわりあらんや」

といって笑っていて、さらにいかる風がなかったといいます。

わたくしはこれを読んで感銘を受けました。

行蔵はわれにあり、すること、考えることは自分がやるのであり、それを批評するのは赤の他人だから、そこになんのかかわりあいもない、それぞれに自由であるといいきっている。

ところが、わたくしたちは、なんのかかわりあらんやというようにはいかない。

自分の心の中でかかわりをつけてかんかんに怒る。

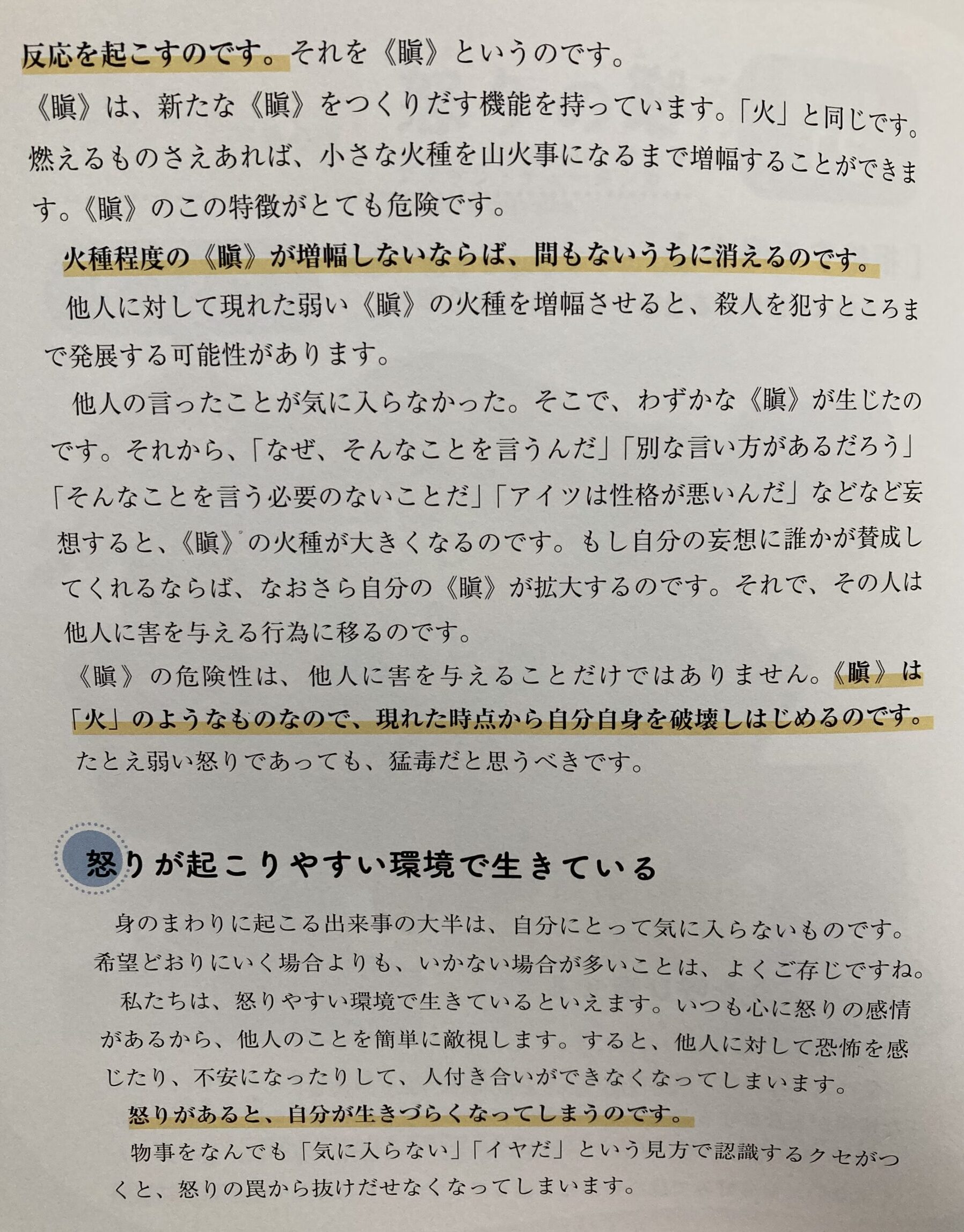

ここで怒るという字が出てきますが、瞋(しん)もいかり、怒(ぬ)もいかり、どうちがうかというと、瞋は心の中で相手を憎悪(ぞうお)する。

表には出さない。

怒は瞋が表にあらわれて行動になったのをいう。

勝海舟は心の中でかかわりをつけないで瞋をおこさず、怒を発さないが、わたくしたちは心の中でかかわりをつけ、腹を立て、怒となって相手に罵詈讒謗(ばりざんぼう)を浴びせたり、衝突してしまう。

海舟、必ずしも感心することばかりでないが、こういうところはじつに偉い。

さすがにあれだけの大事業をした人物です。

とにかく、おこるということは大人物のすることではない。

われわれは、このいかりを、よくよく注意しなければいけない。

人間関係を害ね徳を損ずること、怒りほどはなはだしいものはない。

そういうと、なまざとりの宗教家がいるんです。

わたしは修養を積んでいるからどんなにおこっても表に出さない。

じっとがまんする、とこういう。

こういうのはやっぱりなまざとりなんですな。

どんなにおこっても、という。

もうおこっちゃっているんですよ。

表に出さないというのは怒で、心の中で瞋を発してしまっている。

普通の人間だって、腹を立てても、そうそうは表に出さない。

ニコニコ笑っていますよ。

少し思慮ある人間だったら、みなそうしている。

特に修行したり修養を積んだひとでなくとも、人間、みなそうしている。

ところが、宗教家や教育家など自慢する人がいる。

わしはどんなにおこっても、腹を立てても、表に出さん、と。

しかし、腹の中ででもおこっちゃったら、これはもう修養を積んだとはいえないんです。

本当に修行を積んだら、瞋らなくなるんです。

瞋らなくならなきゃほんとうではないんです。

「ならぬかんにんするがかんにん」なんて、カンシャク筋をこう立てて、腹の中でウンウンうなりながらこらえている。

高血圧の原因で、衛生にも悪いですよ。

おこってガマンするのはまだ修行が足りない。

瞋りを感じなくならなきゃいかん。

もっとも、ひとつだけ、おこってもいい場合があります。

それは、自分自身にたいしておこることです。

自分の未熟さ、自分の愚かさ、自分の徳の至らなさ、これを自分にたいして憤りを発し、いわゆる発憤するのは大いによろしい。

ところがわたくしたちはそうはいかない。

すべて他のせいにして、他にむけていかりを発する。

これがいけない。

幕末の大学者、佐藤一斉先生は、つねに、

「春風(しゅんぷう)人に接し、秋風己を粛(つつし)む」

といっておられた。

人にはそよ吹く風のように温和に過失をゆるし、自分自身には冷徹な秋風のようにきびしく律するという生活態度です。

こういう心がまえでいると、おこるということが自然になくなる。

おこってガマンするというのでは本当ではない。

自然におこらなくならなければいけない。

これができないのを「痴」という。」

以上、『説法六十心Ⅰ 桐山靖雄著 平河出版社』参照。

以上、書籍「52の「心所」で読み解く 仏教心理学入門 ブッダが教える心のしくみ アルボムッレ・スマナサーラ著 いとうみつる{イラスト}誠文堂 新光社」参照。

|

ブッダが教える心の仕組み 52の「心所」で読み解く仏教心理学入門 [ アルボムッレ・スマナサーラ ] 価格:1980円 |

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

(西暦1921~2016)

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

(西暦1921~2016)

法話中の阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(1983年)

|

価格:1,100円 |

次に、仏教教団、阿含宗の機関紙、『アゴンマガジン2011年4月号』の36ページに次のような記載が書かれている。

修行の心得

必ず導師の指導のもとに行をすすめてゆく、自分勝手な独行は絶対につつしみ御法の護持にあたる。

いかに御法に精進しても、人をにくみ、ものをにくみつつの行は、御法の力いだだけぬものと知れ。

いかに御法に精進しても、人をうらみ、ものをうらみつつの行は、御法の力いただけぬものと知れ。

いかに御法に精進しても、人をいかり、ものをいかりつつの行は、御法の力いただけぬものと知れ。

いかに御法に精進しても、人をむさぼり、ものをむさぼりつつの行は、御法の力いただけぬものと知れ。

行は日常生活の中から始まります。毎月の例祭にはもちろんのこと、その他の日にも必ず月に一回以上は道場にお詣りして、わが身の因縁浄化の勤行をすること。

阿含宗の会員証には、このような修行の心得が記されています。

人間性を高め、霊性を確立していくためにもこの心得を常に念頭において修行精進いたしましょう。

無財の七施

和語施、親切でなごやかな言葉づかいを施す。

和顔施、にこやかな笑顔を施す。

眼施、やさしい眼(まなざし)を施す。

身施、礼儀正しい行動、身体を使う奉仕活動を施す。

心施、うるわしい思いやりを施す。

房舎施、気持ちの良い待遇を施す。

人に喜びを与え、人につくす布施の行はその心さえあれば必ず出来ます。

昔から無財の七施といって、お金や物がなくても、七つの施しができるといわれています。

まず、無財の七施を実行いたしましょう。

次に、インド哲学、仏教学の世界的権威である中村元(なかむらはじめ)博士は自身の著作『東洋のこころ 中村元著 講談社学術文庫』の中で、愛と憎しみ、怨み、さらに慈悲について次のように説かれている。

「いかなる階級に属する人にあっても、愛が純粋であれば尊いものである。

ただ愛はそのまま慈悲ではありません。

愛をインドではカーマといい、愛、恋愛、愛欲の意味です。

だから相手に裏切られた時には、激しい憎しみを生じる時もあります。

ところが慈悲は愛と憎しみを超えています。

そこで、愛憎からの超越ということは、慈悲の重要な特性の一つです。

すでに原始仏教では、「ひとは怨(うら)みをすてよ。」ということを教えています。

「およそこの世において、怨みは怨みによってしずまることはない。

怨みをすててこそしずまる。

これは不変の真理である。」

仏典『ダンマパダ』引用。

こういう思想は仏教を通してわが国の神道にも影響を及ぼしました。

『禊教(みそぎきょう)』において

「怨まれて怨み返すな怨みなば、またうらまれて怨みはてしなし。」と説かれています。

また、慈悲の立場に立つと、悪人を憎むということがありません。

悪人は悪をしたために罰せられますが、しかしその人に対する慈悲の念には差別がないのです。

例えば、日本の古い歌(修験道の歌)の中において次の言葉が伝えられている。

「慈悲の眼に憎しと思ふものあらじ、とがある者をなほもあはれめ。」

つまり、真の慈悲心ある者から見ると、憎いと思う者はこの世に誰もいない。

また、罪ある者に対しても哀れに思え。と。」

インド哲学、仏教学の世界的権威

中村元(なかむらはじめ)博士

インド哲学、仏教学の世界的権威

中村元(なかむらはじめ)博士

|

【中古】 東洋のこころ 講談社学術文庫/中村元(著者) 【中古】afb 価格:907円 |

スリランカ首相官邸においてスリランカ国ジャヤワルダナ大統領より

お釈迦様のご遺骨である真正仏舎利を拝受される阿含宗開祖、

桐山靖雄大僧正猊下(1986年4月7日)