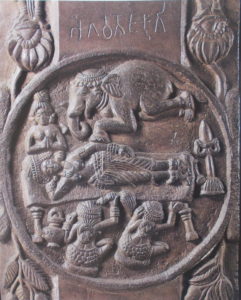

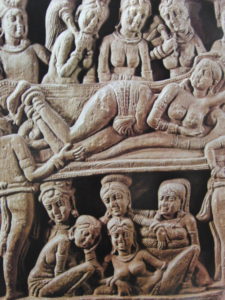

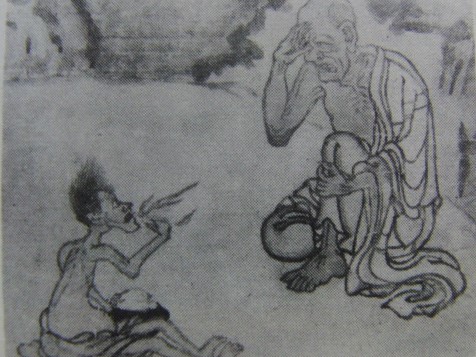

釈尊自身の何代も前の前々々世、はるか大昔、釈尊の過去世においてスメーダ(善慧)という名前の人間であった時、スメーダは燃灯仏(ねんとうぶつ、ディーパンカラ)に対する心からの尊敬心と憧憬心から泥道を歩こうとしている燃灯仏が少しでも足が汚れないよう、スメーダ自身の結んでいた髪を解きほどき、泥の上に体をうつぶせにして自らの長い髪を投げ出し「私の背中を踏んでいって下さい。」と言い、燃灯仏(ディーパンカラ)を心から拝んでいる姿が見てとれる。

そして、燃灯仏(ディーパンカラ)はそのスメーダの心の中を読み取りスメーダに「遠い将来、あなたは必ずブッダになる。」と予言されたとされる。

これが、いわゆる、燃灯仏授記本生図の話である。

また、この釈尊のはるか遠い前世のスメーダが燃灯仏に対して行った全身をかけた礼拝が、今現在、チベットで盛んに行われている仏様への礼拝、いわゆる五体投地に似ており、五体投地の原点のように私自身、その思えてならない。

過去現在因果経 参照。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 本縁部四 大東出版社」参照。

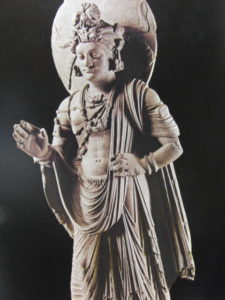

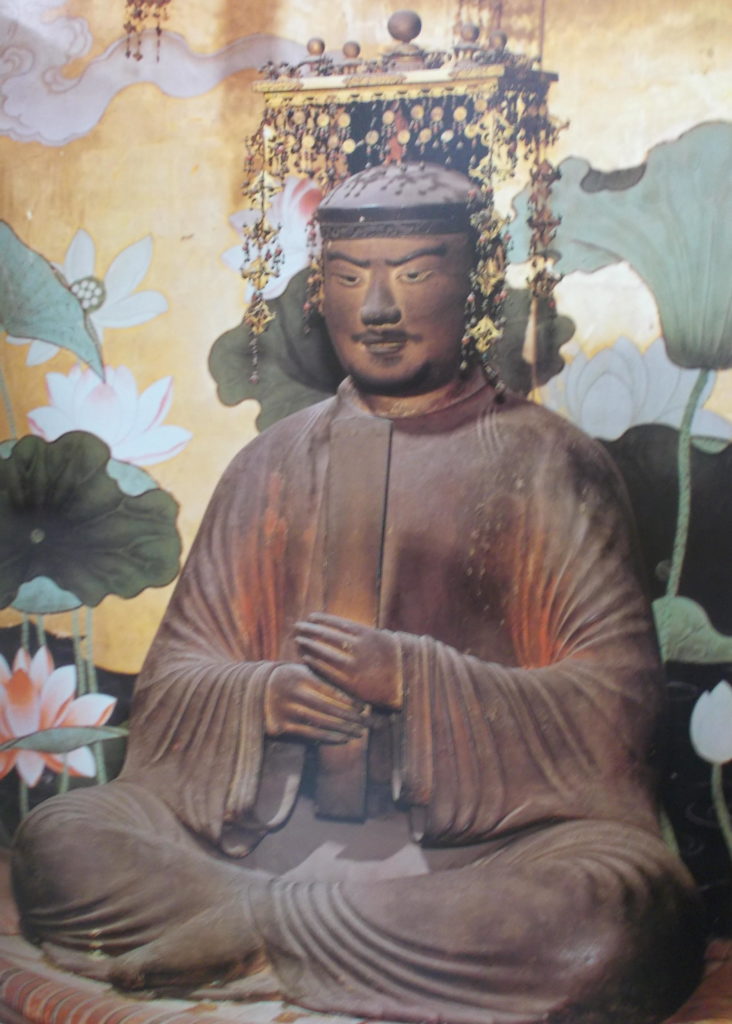

インドで釈迦として人間に生まれ変わる直前、

兜率天で修行する釈迦の前世の姿。

釈迦の直前の前世は兜率天の善慧菩薩。

託胎霊夢

マーヤ夫人の釈尊懐妊 釈尊降誕像

マーヤ夫人の釈尊降誕

釈尊の降誕(チベット仏画)

釈尊の実母 マーヤ夫人

産まれたばかりの釈尊の体に産湯をかける従者たち

産まれたばかりの釈尊の将来をアシタ仙人が王宮に来て占い、

釈尊が将来、王の地位を継承するならば転輪聖王になり、また、

出家をすれば世界を救うブッダになります。と予言した。

青年時代の釈尊

仙人を訪ねる釈尊

禅定の達人であるアーラーラ・カーラーマの

弟子になる釈尊

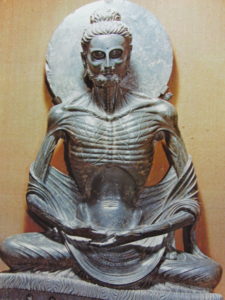

釈尊苦行像

断食修行を終え、新たな瞑想修行を始める

為、体力、気力を付けるため、スジャータという娘から

乳粥の供養を受ける釈尊

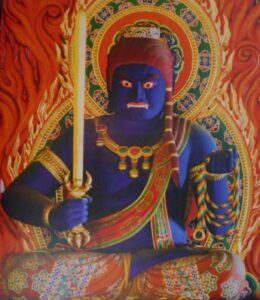

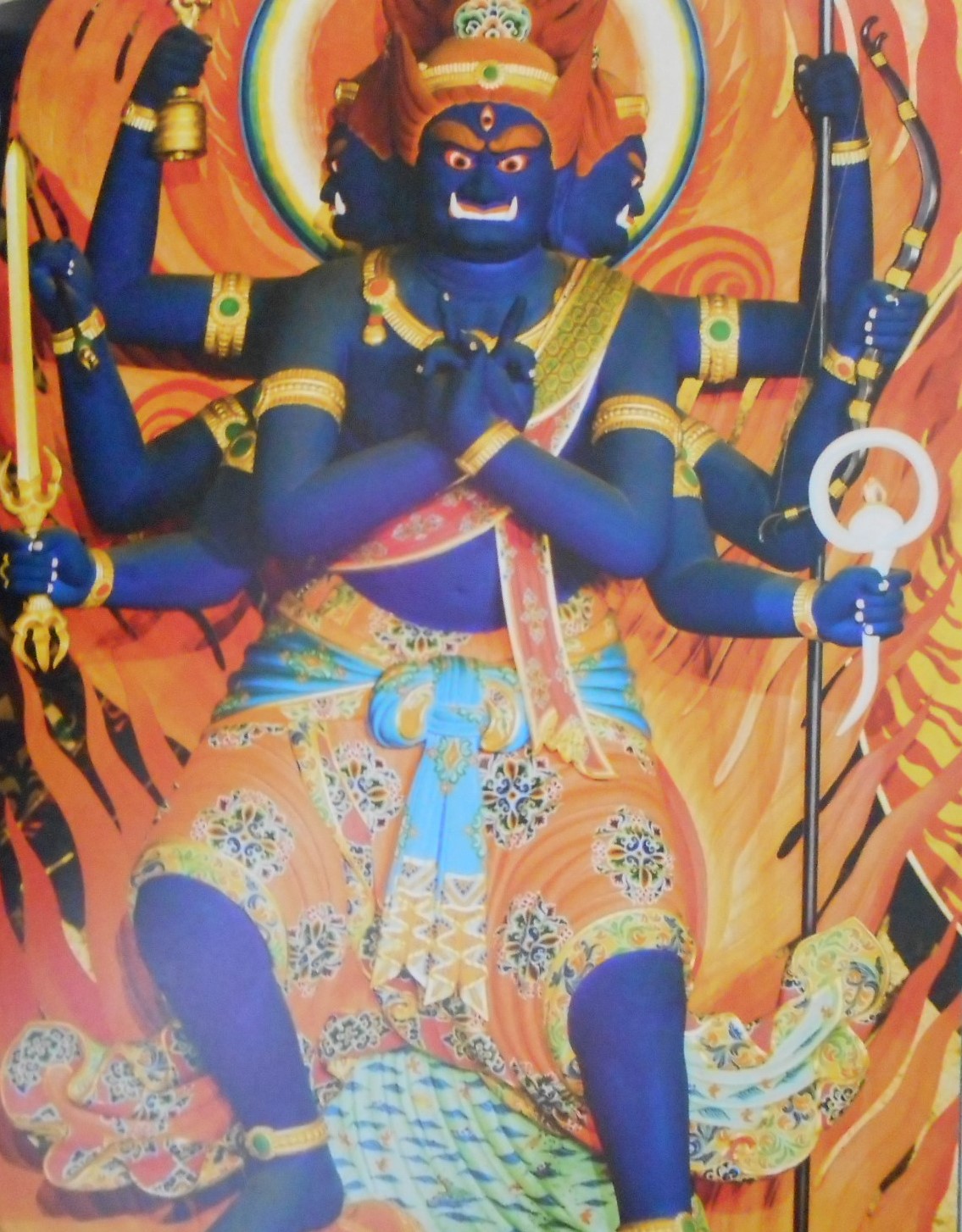

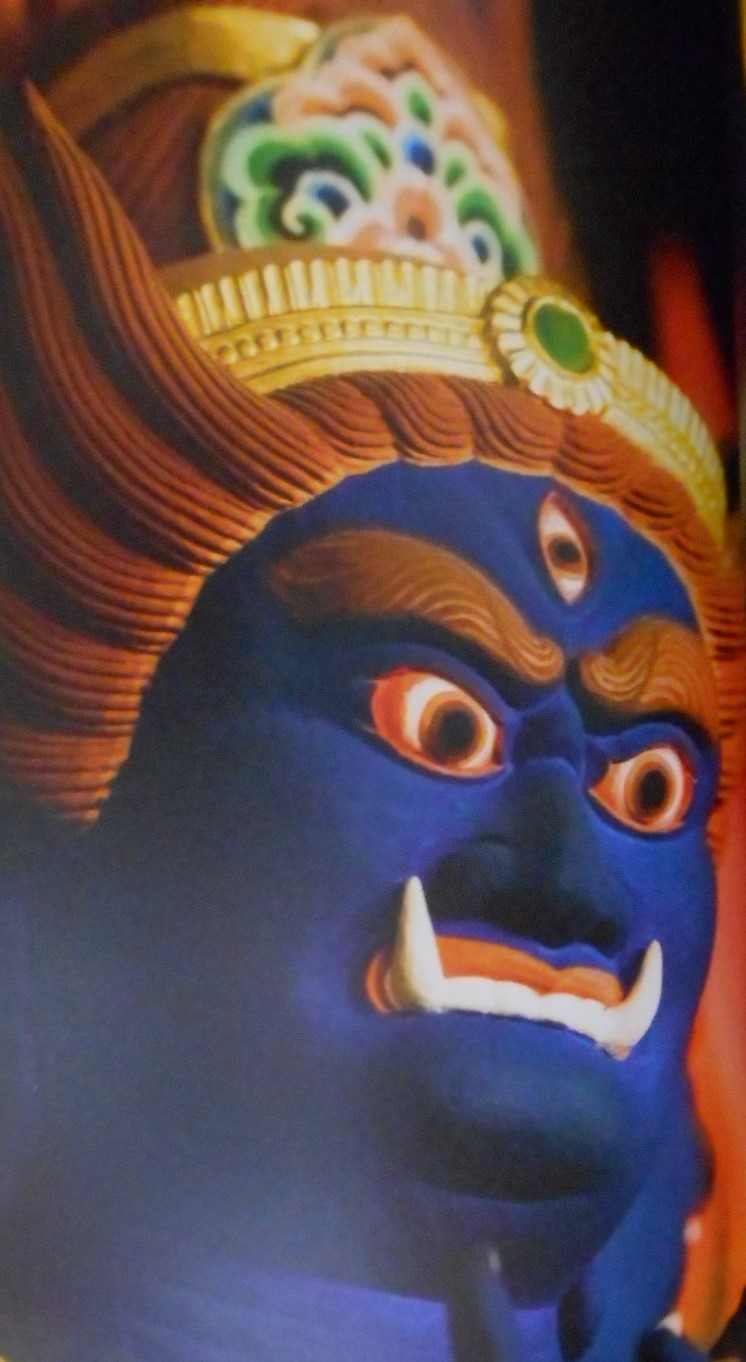

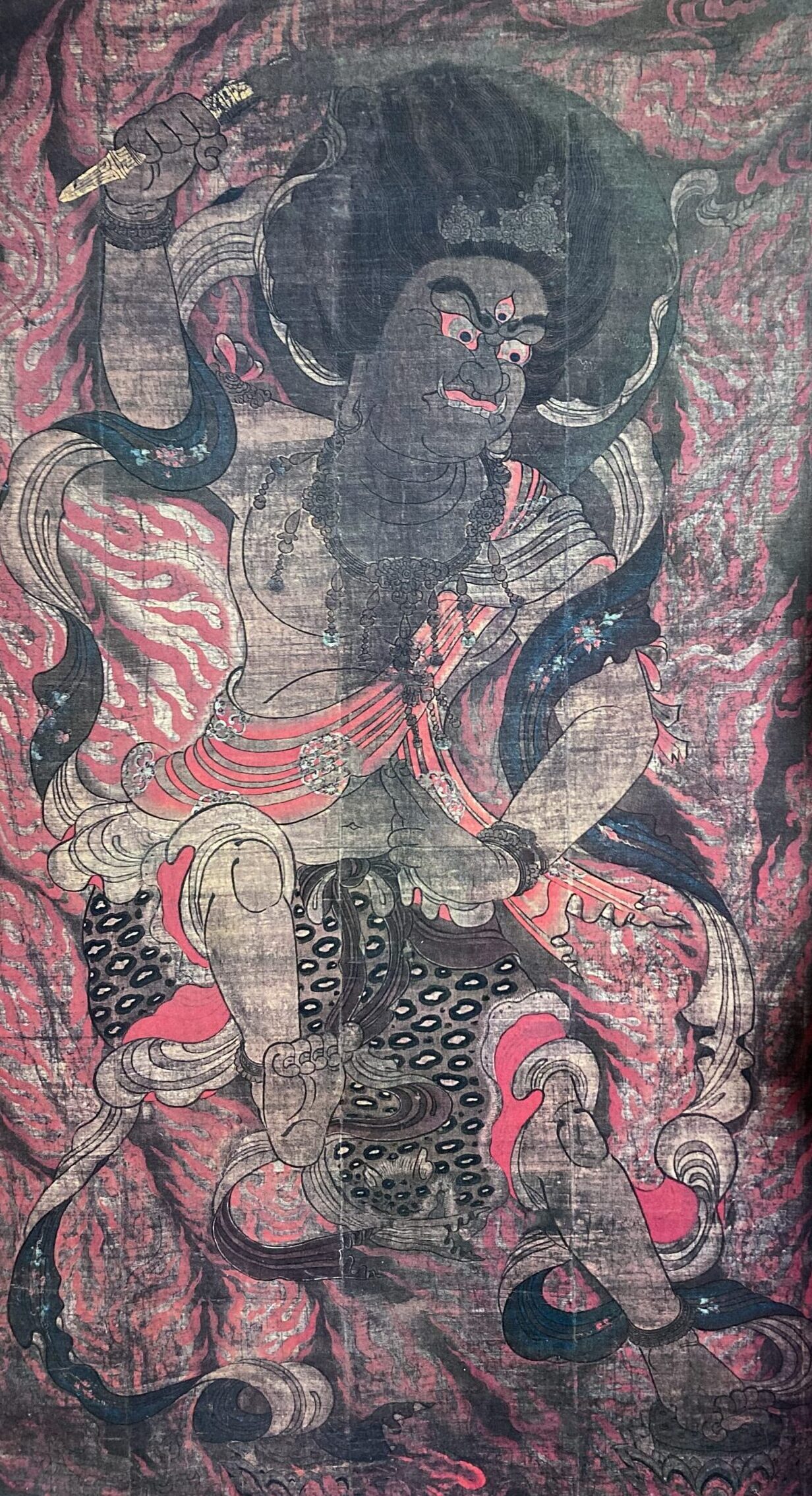

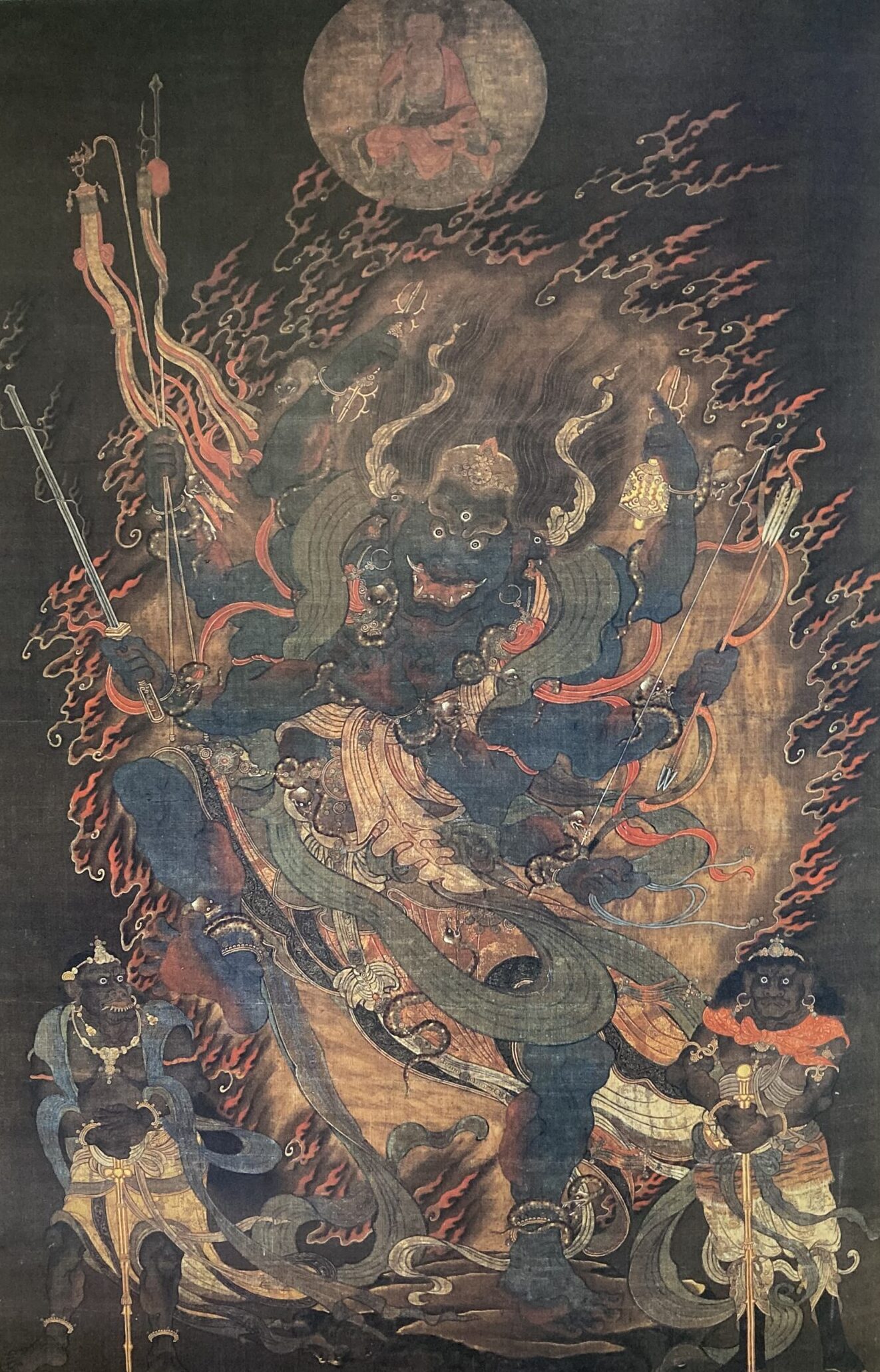

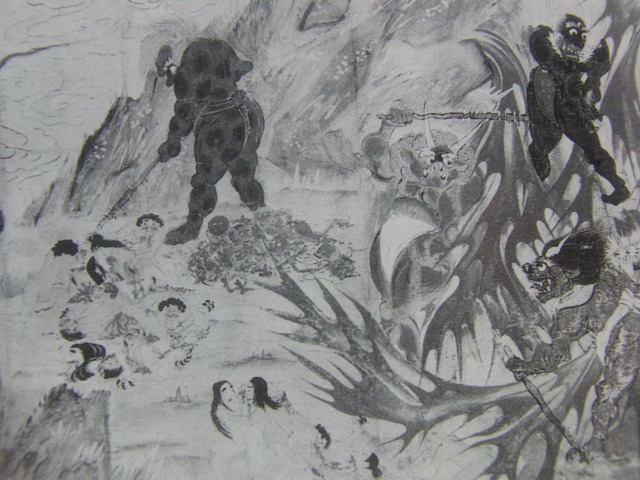

瞑想中の釈迦が悟りを開こうとするのを妨害する為

釈迦の元に集まってきた悪魔の群勢。

瞑想中の釈迦が悟りを開こうとするのを妨害する為

釈迦の元に集まってきた悪魔の群勢。

瞑想中の釈迦が悟りを開こうとするのを妨害する為

釈迦の元に集まってきた悪魔の群勢。

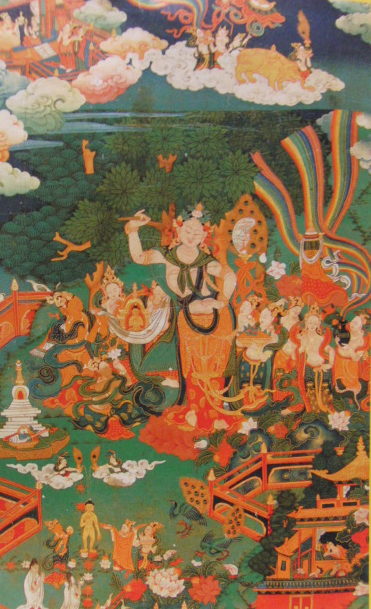

釈尊降魔成道仏画(チベット仏教)

釈尊降魔成道仏画(チベット仏教)

過去現在因果経 参照。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 本縁部四 大東出版社」参照。

仏教の開祖である仏陀釈尊自身の瞑想体験として、修行を完成し仏陀に成られた釈尊は、仏陀としての最高の悟りを開く直前、非常に深い瞑想中において、無量無数の生き物達がそれぞれの業、それぞれのカルマに応じて無限に近い膨大な時間、無量無数とも例えられる程の回数、生き替わり死に替わりを繰り返している情景をその超人的透視力で実際に透視したという釈尊自身の体験が仏典に説かれている。

以下は釈尊自身の瞑想の体験談である。

「このように 私(釈尊)は四神足(仏教の修行法、瞑想法)が修練され豊かにされたときに、種々なる過去の生涯を想い起こした。

すなわち一つの生涯、二つの生涯、三つの生涯、四つの生涯、五つの生涯、十の生涯、二十の生涯、三十の生涯、四十の生涯、五十の生涯、百の生涯、千の生涯、百千の生涯を、また幾多の宇宙成立期、幾多の宇宙破壊期、幾多の宇宙成立破壊期を。

我はそこにおいて、これこれの名であり、これこれの姓であり、これこれのカースト(階級)であり、これこれの食を取り、これこれの苦楽を感受し、これこれの死にかたをした。

そこで死んでから、かしこに生まれた。

このように形や名称とともに種々なる過去の生涯を想い起こしたのである。

このように私(釈尊)は四神足(仏教の修行法、瞑想法)が修練され豊かにされたときに、清浄で超人的な天眼をもって、もろもろの生存者が死に、また生まれるのを見た。

すなわち、卑賤なるものと高貴なるもの、美しいものと醜いもの、幸福なものと不幸なもの、そしてもろもろの生存者がそれぞれの業に従っているのを明らかに知った。

実にこれらの生存者は身に悪行を行い、言葉に悪行を行い、心に悪行を行い、もろもろの聖者をそしり、誤った見解を抱き、誤った見解にもとずく行為を行う。

かれらは身体が破壊して死んだ後に悪しき所、堕ちた所、地獄に生まれた。

また、他のこれらの生存者は、身に善行を行い、言葉に善行を行い、心に善行を行い、諸々の聖者をそしらず、正しい見解にもとずく行為を行う。

かれらは身体が破壊して死んだ後、善い所、天の世界に生まれた。

このように清浄で超人的な天眼をもって、もろもろの生存者が死に、また生まれるのを見た。

すなわち、卑賤なるものと高貴なるもの、美しいものと醜いもの、幸福なものと不幸なもの、そしてもろもろの生存者がそれぞれの業に従っているのを明らかに知った。」

また、インドの古代文献であるウパニシャッド(奥義書)の教えに、悟りを得たときには過去の生涯を明らかに思い起こすという思想がある。

そして、ジャイナ教の教えにおいても、修行者が悟りを開いたときには世界、神々、人間、悪魔のありさま、彼らがどこから出てきてどこへ行くか、という詳しい姿を見透したという。

(書籍「思想の自由とジャイナ教 中村元撰集決定版 第10巻 春秋社」参照。)

|

中村元選集(第10巻)決定版 思想の自由とジャイナ教 [ 中村元(インド哲学) ] 価格:9350円 |

![]() 以上の事から要約すると、仏陀釈尊の覚醒の課程は三夜にわたる智の開眼、智慧の獲得で説明される。

以上の事から要約すると、仏陀釈尊の覚醒の課程は三夜にわたる智の開眼、智慧の獲得で説明される。

すなわち、第一夜(初夜 夜6時~夜10時頃)において釈迦(釈尊)は瞑想によって自らの百千の生涯、幾多の宇宙の成立期、破壊期、成立破壊期を残らず想起した。(宿明智の獲得)

次に、第二夜(中夜 夜10時~夜中2時頃)において天眼(清浄で超人的、神的な透視力)により生き物達が無限の生死循環(輪廻転生)を繰り返す様を見透す。(天眼智の獲得)

最後に、第三夜(後夜 夜中2時~朝6時頃)において「一切(輪廻転生の本質)は苦である」という認識を得、縁起の法を悟って覚醒、漏尽解脱、智慧解脱の完成を得た。(漏尽智の獲得)

そして、「わたし(釈尊)は最高の道を悟った。私の悟りは揺るがず、壊れない。私は解脱を果たした。もう苦しみの世に生まれる事は決してない。」とある。

また、釈尊はこの瞑想法だけで仏陀に成られたのではなく釈尊自身の過去世からの無量無数ともいうべき積徳の行為、功徳を積んだ行為より生じた福徳の力、福力により仏陀に成る事が出来たとされる。

仏教では福徳の力で成仏するという教えがあり、

舎利禮門というお経の文言に「万徳円満、釈迦如来」という言葉がある、

つまり万(よろず)の徳、全ての徳が完全に備わっている釈迦如来という意味であるがブッダに成るには大きな徳が必要とされる。

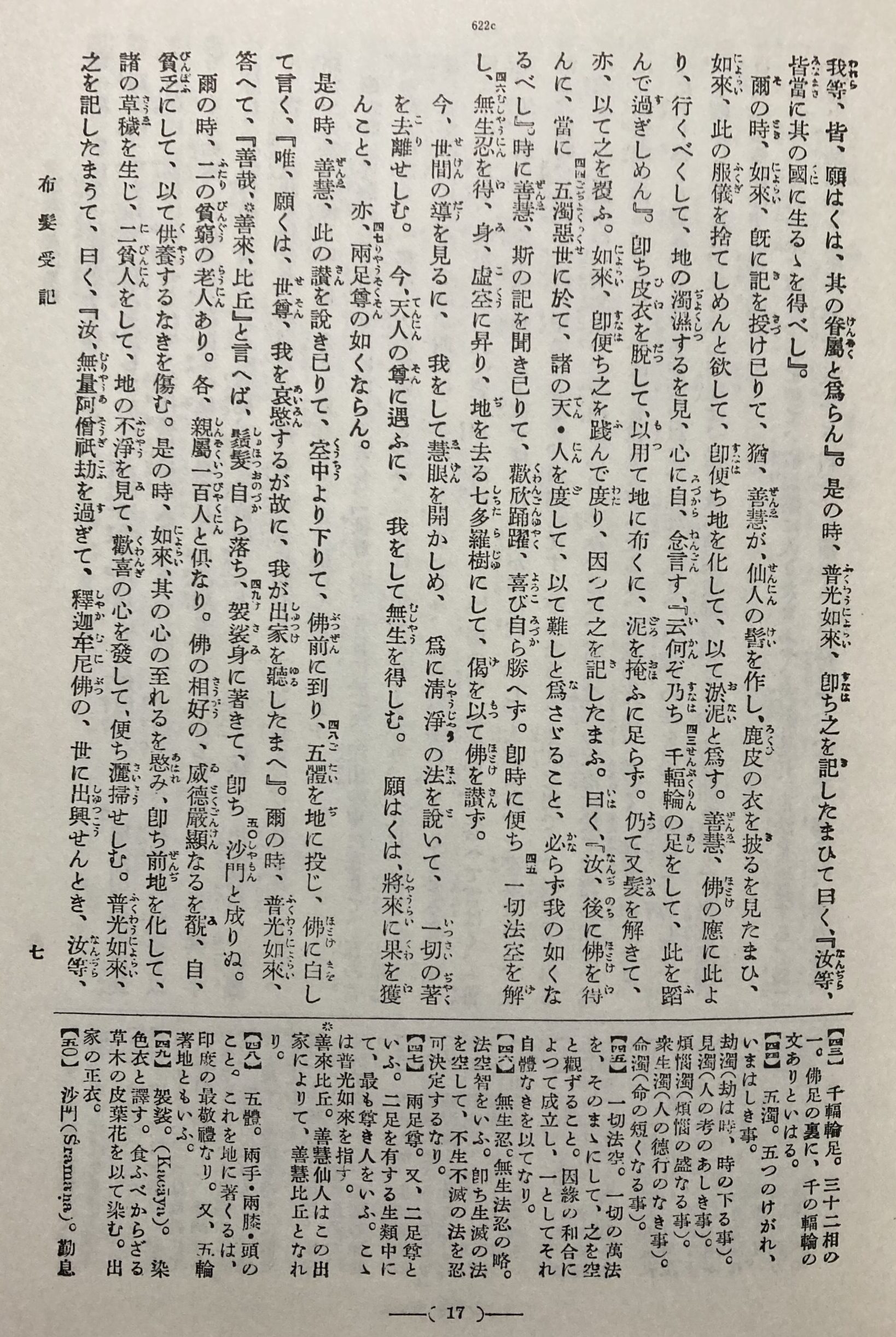

『四分律経典 第三十一巻』 『国訳一切経 律部二 大東出版社』

参照。

『四分律経典 第三十一巻』 『国訳一切経 律部二 大東出版社』

参照。

『四分律経典 第三十一巻』 『国訳一切経 律部二 大東出版社』

参照。

|

価格:6600円 |

![]()

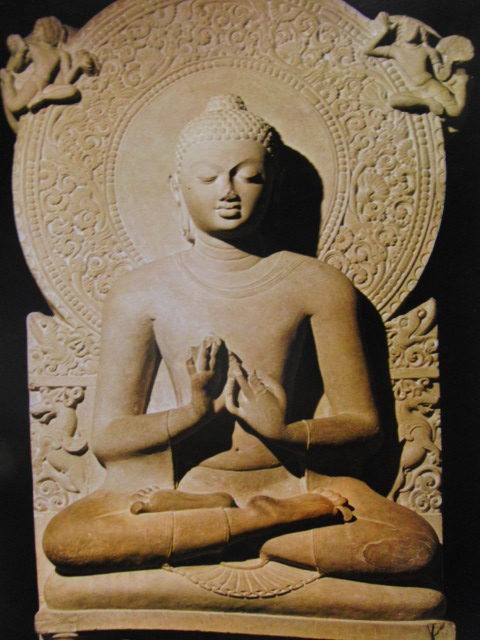

釈尊成道像(インド)

釈尊成道後、ムチャリンダ龍王の護仏

民衆に対して説法するのを躊躇していた釈尊に対し、

説法するよう懇願する梵天

釈尊初転法輪像

火神堂内毒龍調伏

拝火教の指導者、迦葉三兄弟の釈尊への帰依

拝火教の帰仏

ブッダ説法像

ブッダ説法像

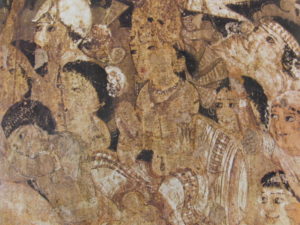

ブッダの説法を聞き入る聴衆

在家信者のスダッタ長者が

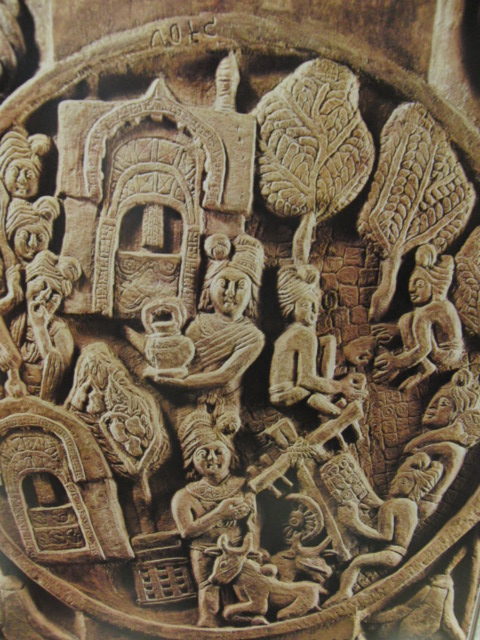

釈尊に祇園精舎を布施寄進する様子

ブッダに対する供養

ブッダに布施する職人

ブッダに布施する子供

セイロン島(スリランカ)に上陸するブッダ

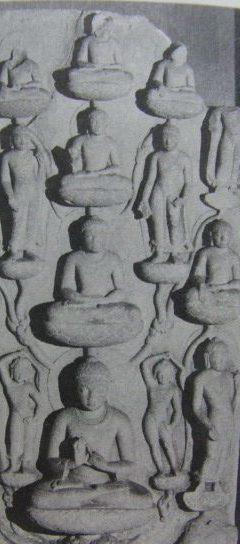

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

ブッダ シュラヴァスティの神変

(舎衛城の神変)

洞窟内で瞑想するブッダ

涅槃入滅する前の釈尊(チベット仏画)

釈尊涅槃図絵(日本 高野山 金剛峯寺)

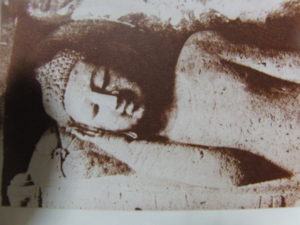

釈尊涅槃

釈尊涅槃

釈尊涅槃像(インドネシア アジャンター石窟)

釈尊の遺骨を祀る仏舎利塔(ストゥーパ)を礼拝供養する人々

釈尊の遺骨を祀る仏舎利塔(ストゥーパ)

仏足石(ネパール)

仏足石を礼拝する女性たち

ブッダ釈尊が悟りを開いた地とされているインド ブッダガヤ

ブッダ釈尊が悟りを開いた地とされているインド ブッダガヤ。

釈尊がこの聖菩提樹の木の下で悟りを開いた際、正覚を得た際に

座った地とされている金剛宝座。

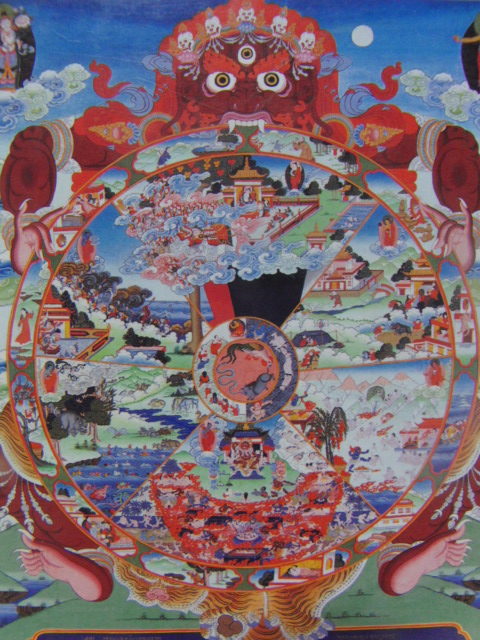

チベット仏教 生死輪図(生き物が天界、人間界、修羅界、

畜生界、餓鬼界、地獄界の六つの境涯を輪廻転生、

すなわち、何度も何度も生まれ変わりを

繰り返す様を描いた仏画)(チベット)

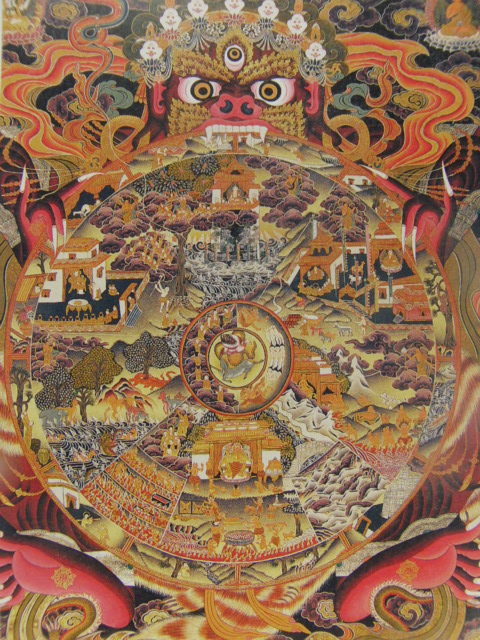

チベット仏教 生死輪図(生き物が天界、人間界、修羅界、

畜生界、餓鬼界、地獄界の六つの境涯を輪廻転生、

すなわち、何度も何度も生まれ変わりを

繰り返す様を描いた仏画)(チベット)

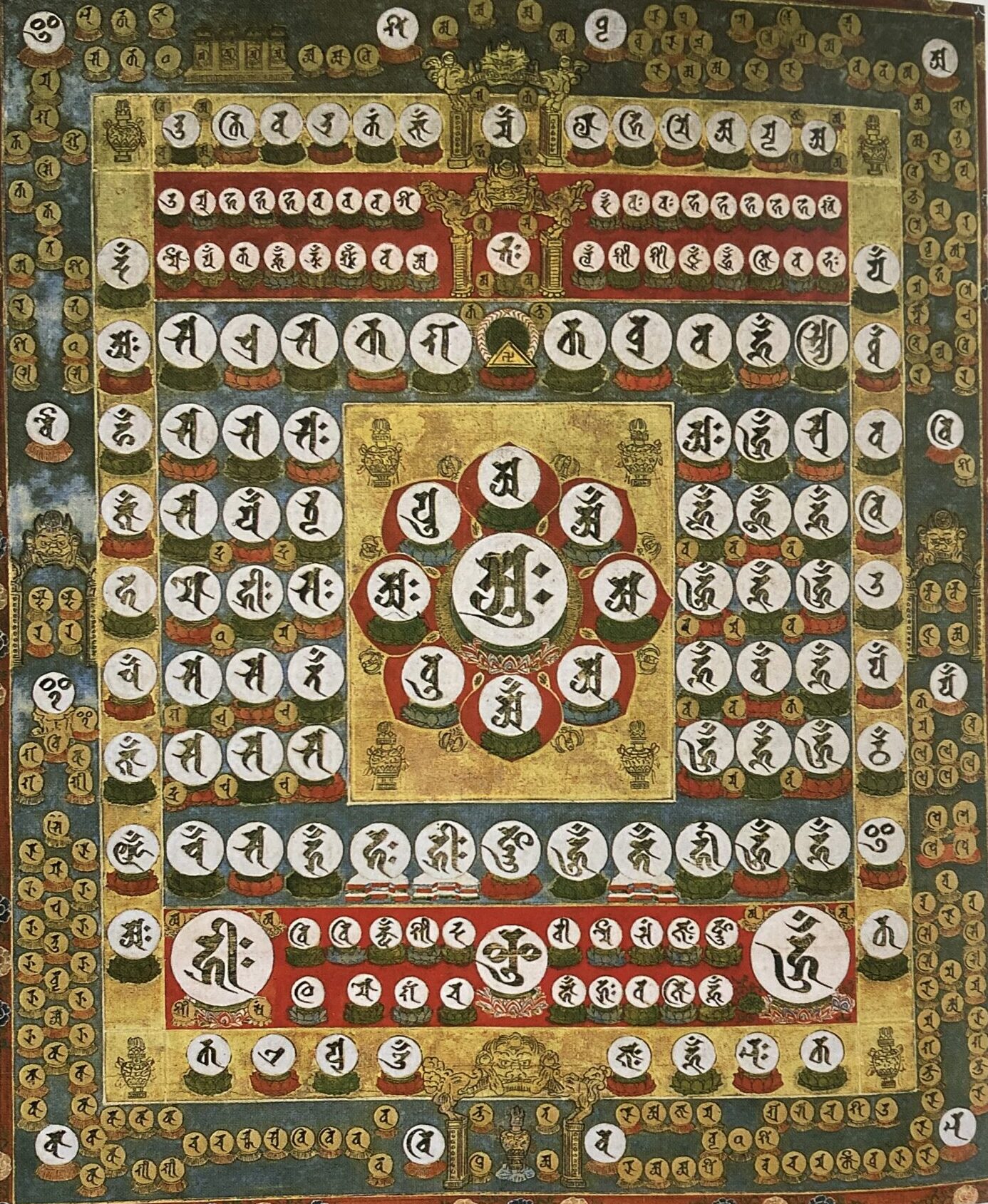

熾盛光曼荼羅(しじょうこうまんだら)(天台密教)(日本)

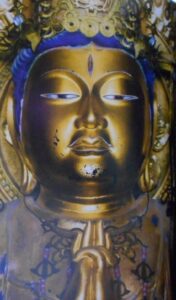

大日如来

薬師如来

準提観世音菩薩

準提観世音菩薩

準提観世音菩薩

如意輪観世音菩薩

十一面観世音菩薩

地蔵菩薩

弥勒菩薩

如意輪観音

文殊菩薩

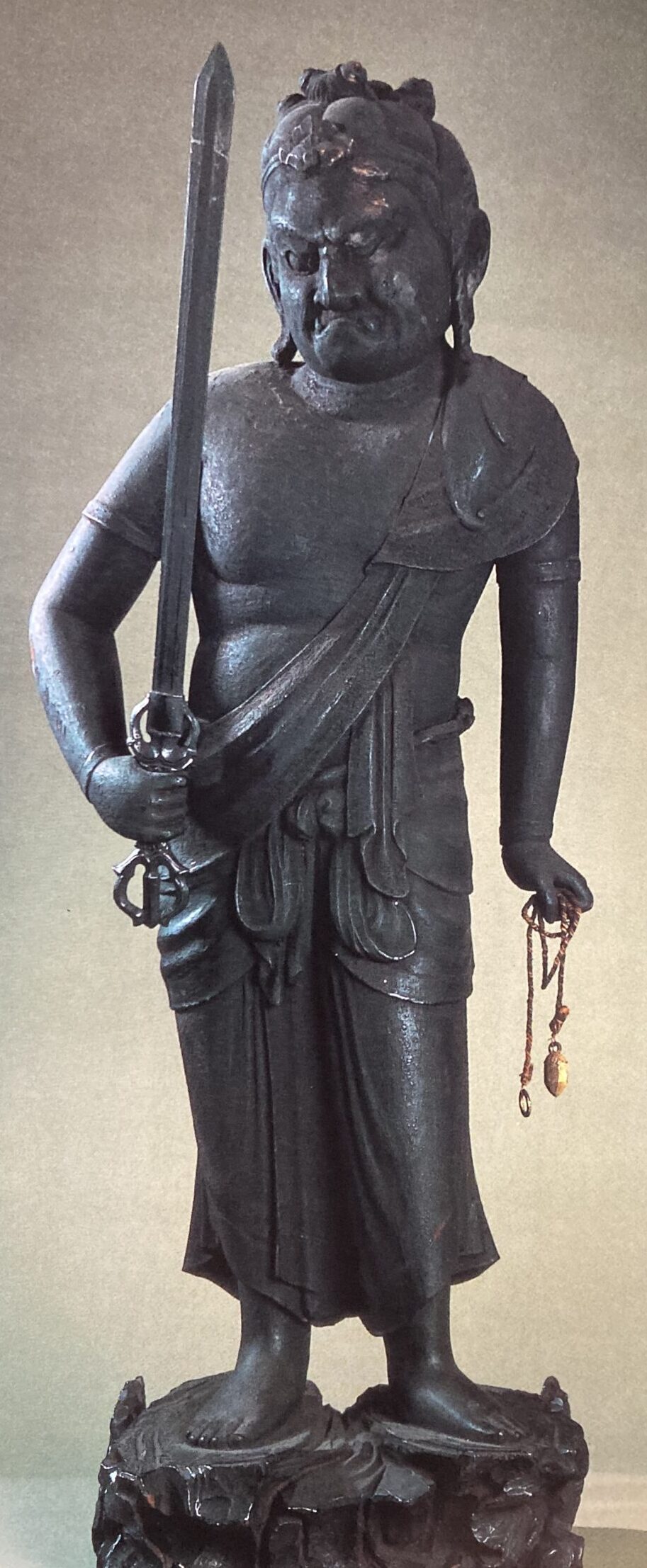

不動明王

不動明王

降三世明王

降三世明王

五大力菩薩像 龍王吼菩薩

五大力菩薩像 金剛吼菩薩

五大力菩薩像 無畏十力吼菩薩

大元帥明王(だいげんすいみょうおう)像

(大元帥法(だいげんすいほう)は玉体安穏(ぎょくたいあんのん)や怨敵降伏(おんてきこうふく)のために修せられる国家的修法であるが大元帥明王は大元帥法のご本尊になる。)

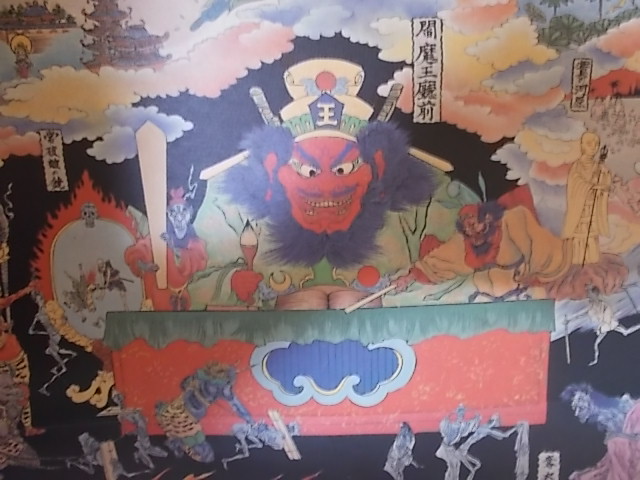

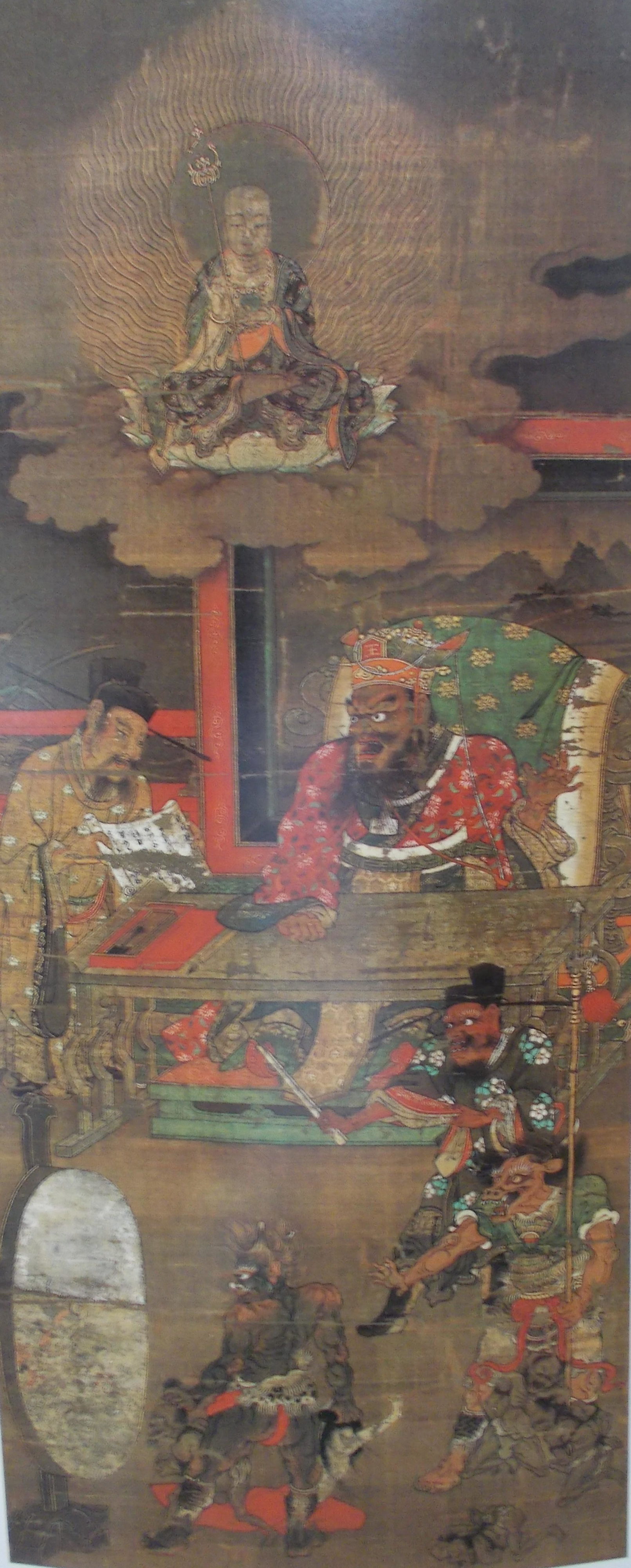

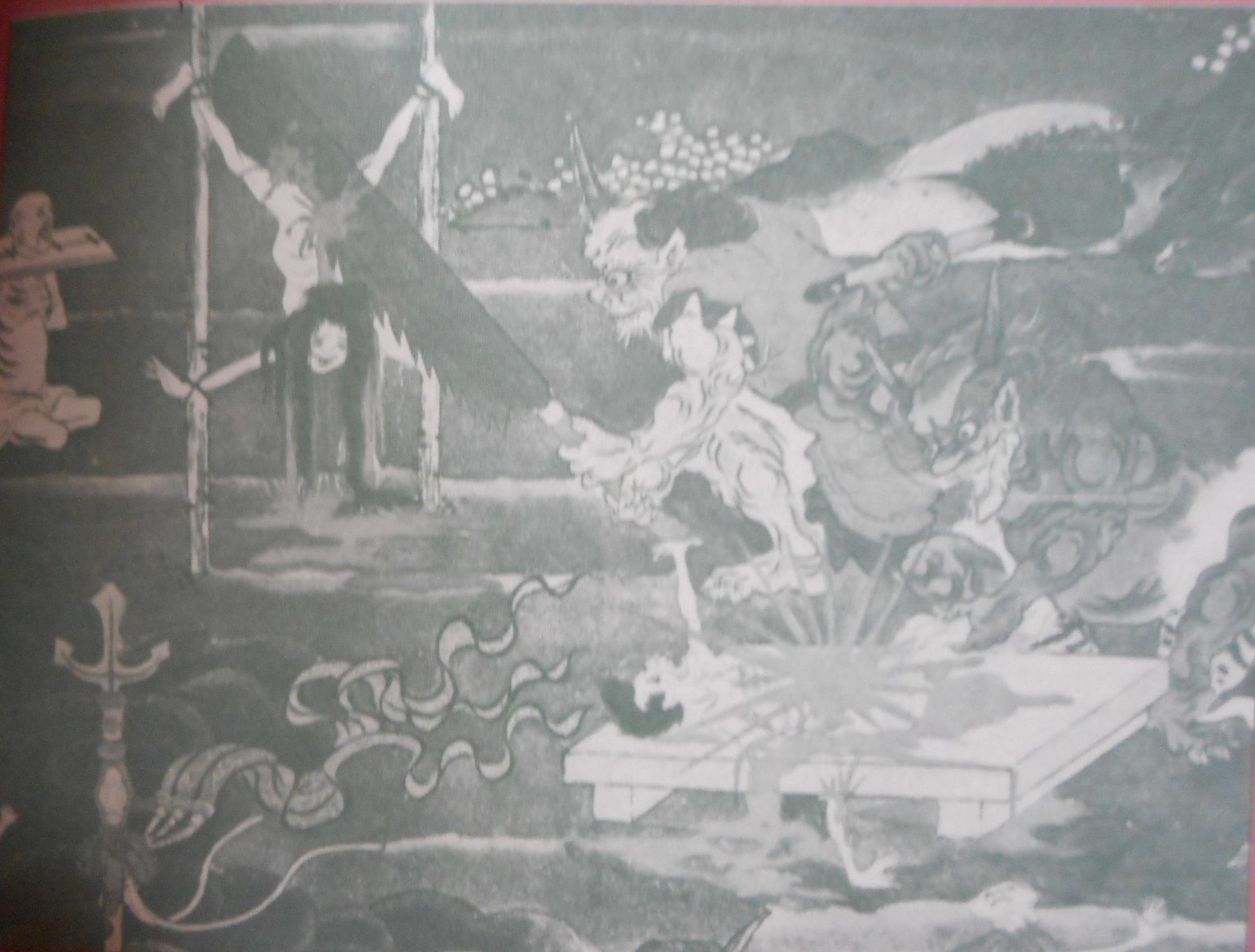

閻魔大王(えんまだいおう)

死後の裁判状況

死後の裁判状況

死後の裁判状況

死後の裁判状況

死後、生前に行った悪い行為の一部始終を浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)

で見せられる亡者

獄卒に連行される亡者、その状況を見る、亡者の子供

地獄の獄卒と罪人

地獄の獄卒

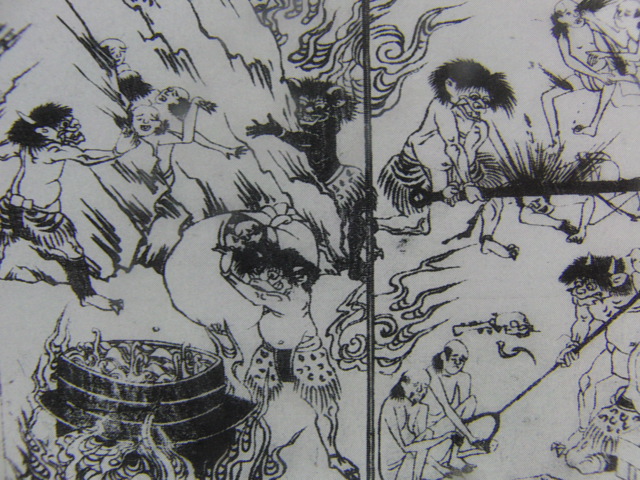

地獄絵

地獄絵

地獄絵

地獄絵

地獄絵

地獄絵

地獄の獄卒が罪人たちを苦しめる。

獄卒が罪人の生前の悪行為を浄玻璃鏡で見せる。

地獄の獄卒と罪人

地獄絵

地獄絵

地獄絵

死後の世界において、親がいない孤児、子供たちを救う地蔵菩薩

死後の世界、賽の河原において、親がいない孤児、子供たちを救う地蔵菩薩

地蔵菩薩

地蔵菩薩

餓鬼たちに食物を分け与える僧侶たち

飢えに苦しむ餓鬼と対面する仏弟子の阿難尊者

餓鬼界に堕ちていた母に食物を与えるも

罪業が深く、食物を口に入れようとするも

口から火を噴き食べ物が食べられない母を見て号泣する目連尊者

大乗仏教の創始者 龍樹菩薩(チベット仏画)

真言密教伝持 第一祖 龍猛菩薩(インド)

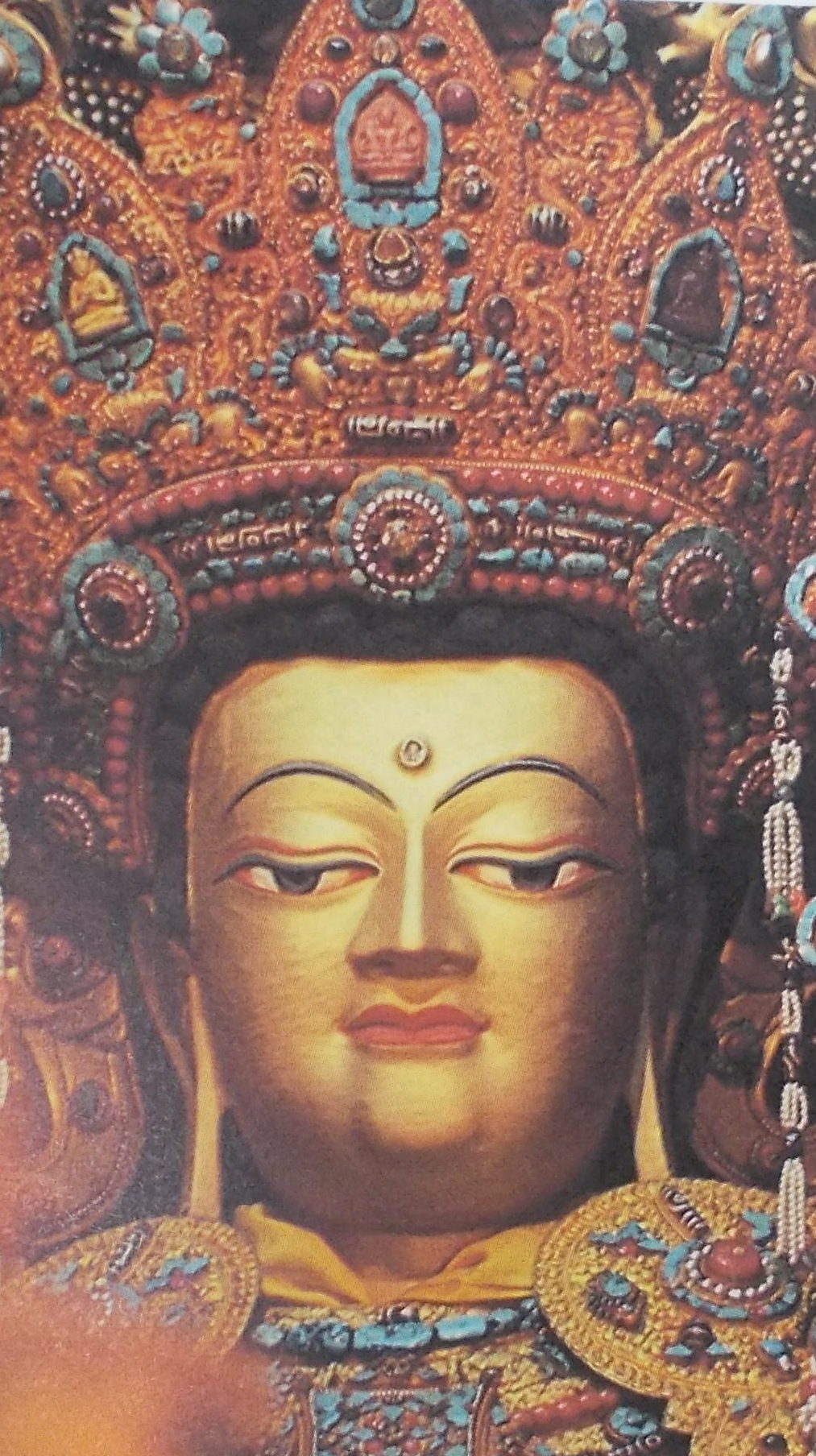

釈迦牟尼仏像(チベット)

インドネシア ボロブドゥール遺跡

インドネシア ボロブドゥール遺跡

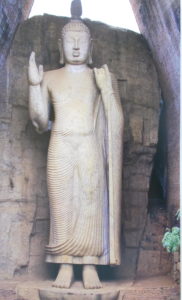

スリランカ 大仏像

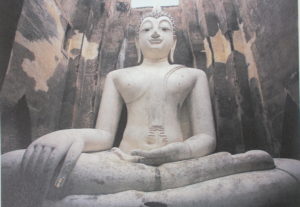

タイ 大仏像

中国 大仏像

中国 大仏像

中国 雲崗の大仏像

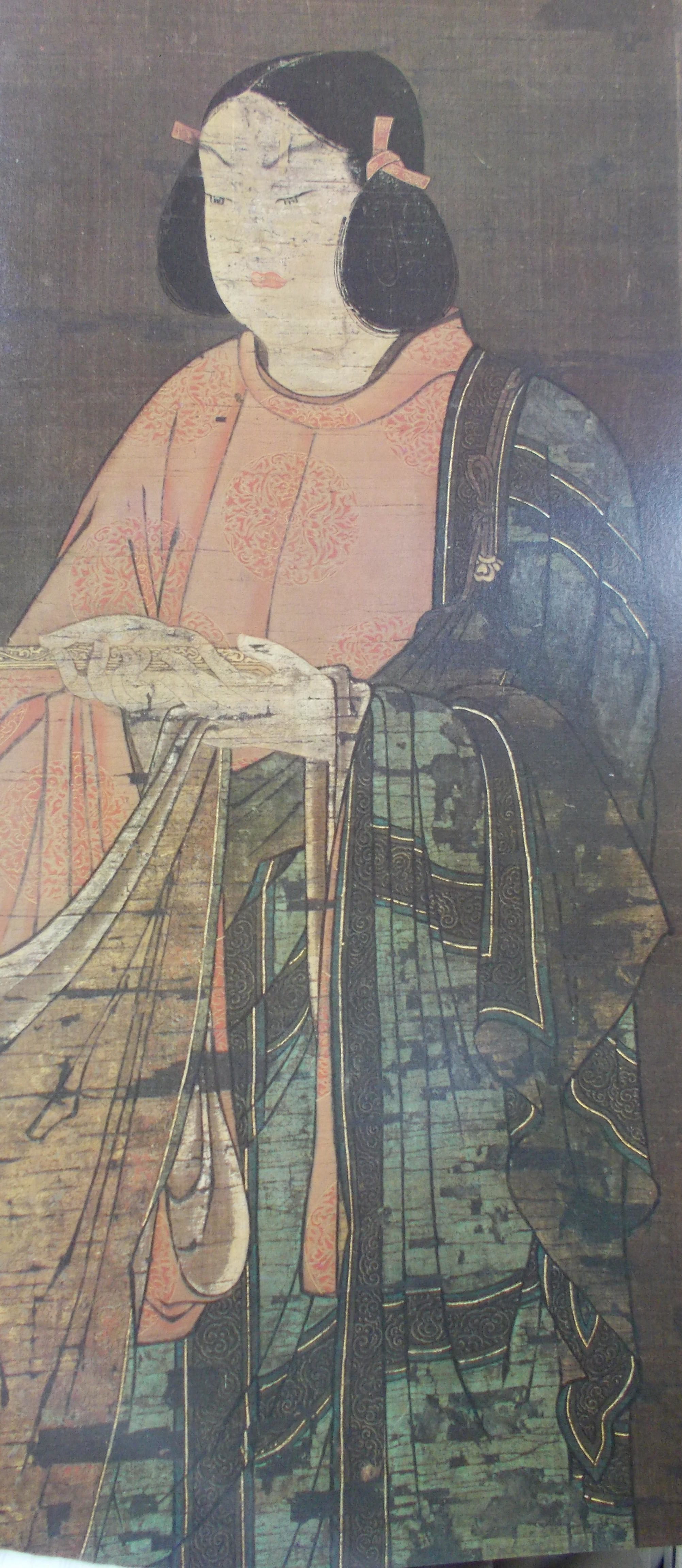

日本仏教の始祖 聖徳太子(西暦574年〜西暦622年)

日本仏教の祖 聖徳太子(西暦574年〜622年)

日本仏教の祖 聖徳太子(西暦574年〜西暦622年)

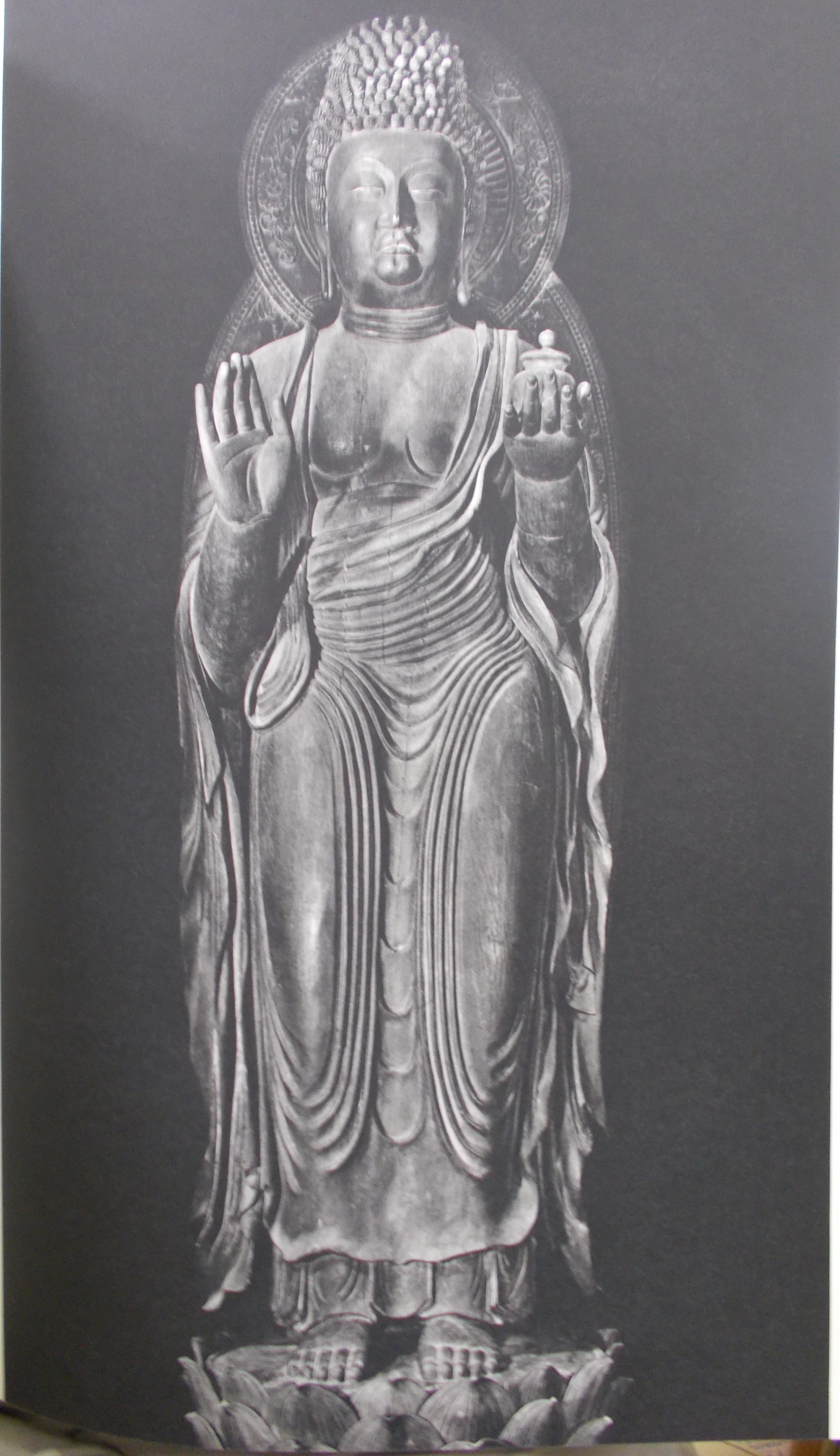

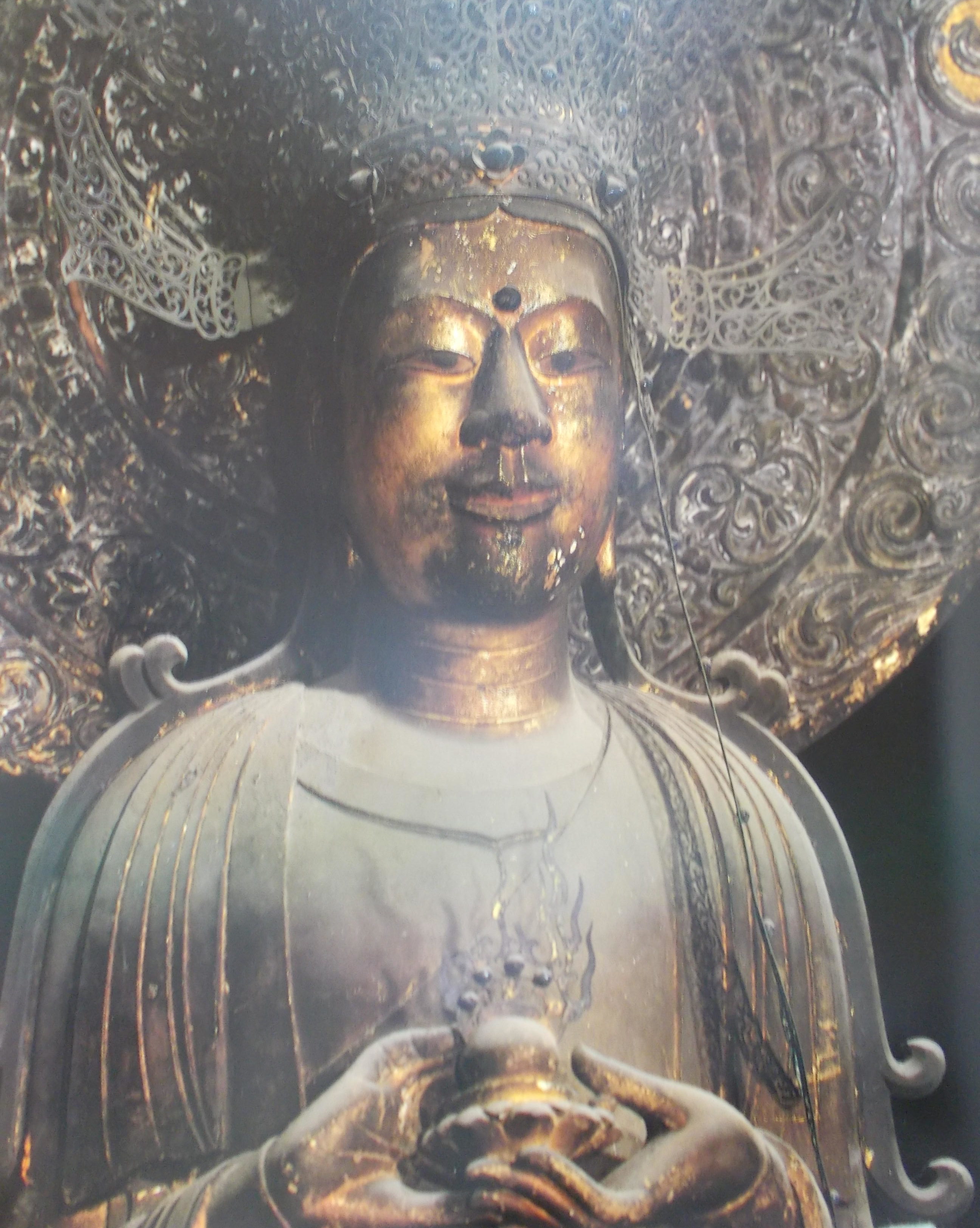

法隆寺 夢殿 救世観音像

法隆寺 夢殿 救世観音像

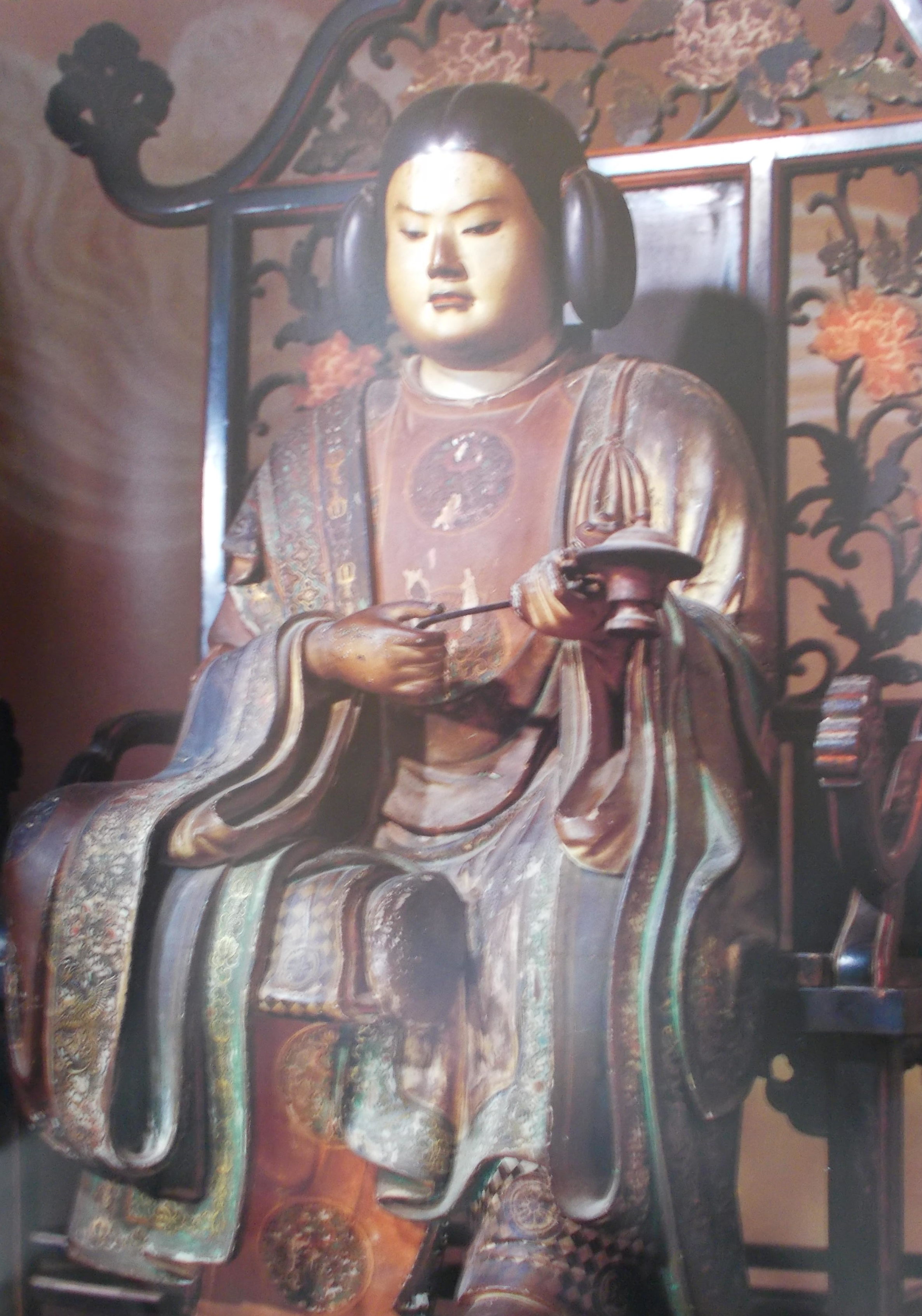

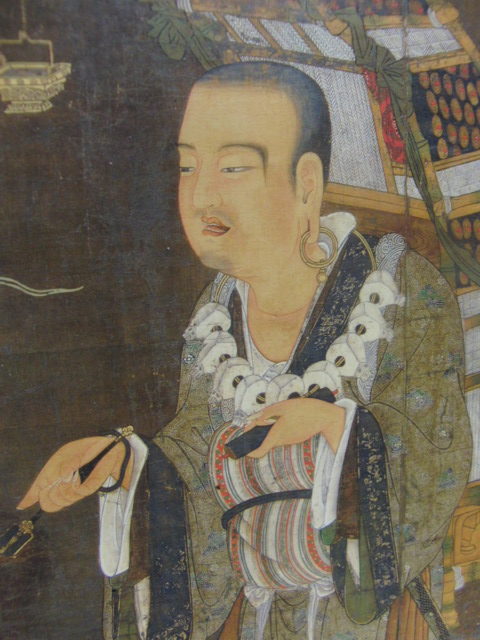

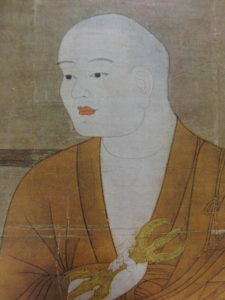

玄奘三蔵法師(中国)(西暦602年〜西暦664年)

求法の為、インドへの旅の途上、

砂漠で遭難し行き倒れになっている

玄奘三蔵法師を助けに現れた深沙大将

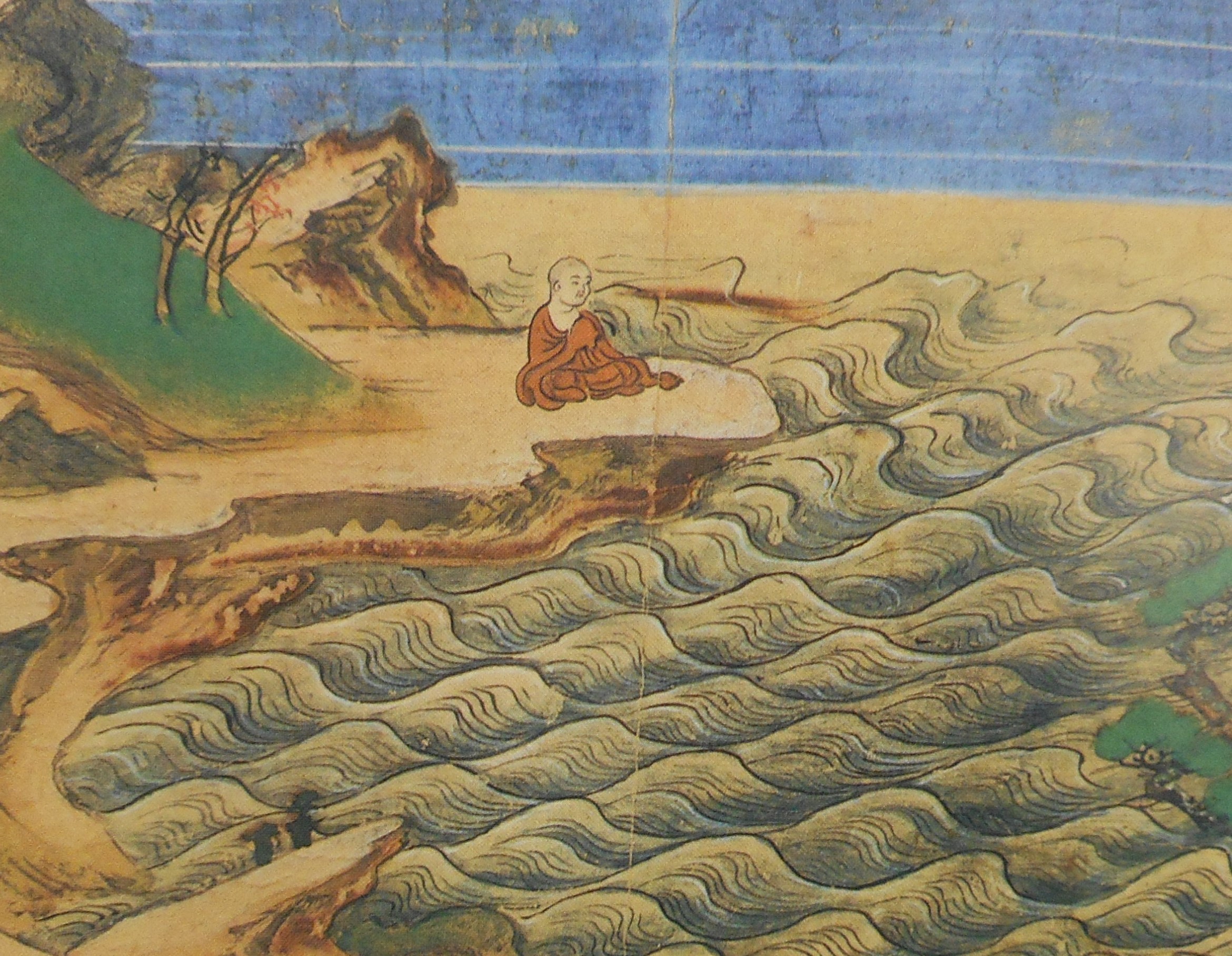

箕面の滝(現在の大阪)での修行中、龍樹菩薩の霊体と遭遇する役行者(えんのぎょうじゃ)(役行者 22歳 西暦656年頃)(役行者絵巻参照。)

箕面の滝(現在の大阪)での修行中、龍樹菩薩の霊体と遭遇する役行者(えんのぎょうじゃ)(役行者 22歳 西暦656年頃)(役行者絵巻参照。)

役行者(えんのぎょうじゃ)の強い祈りに感応して出現された蔵王権現(ざおうごんげん)(役行者 41歳 西暦675年頃)吉野山(奈良県)山中にて。)

役行者(えんのぎょうじゃ)の強い祈りに感応して出現された蔵王権現(ざおうごんげん)(役行者 41歳 西暦675年頃)吉野山(奈良県)山中にて。)

蔵王権現(ざおうごんげん)

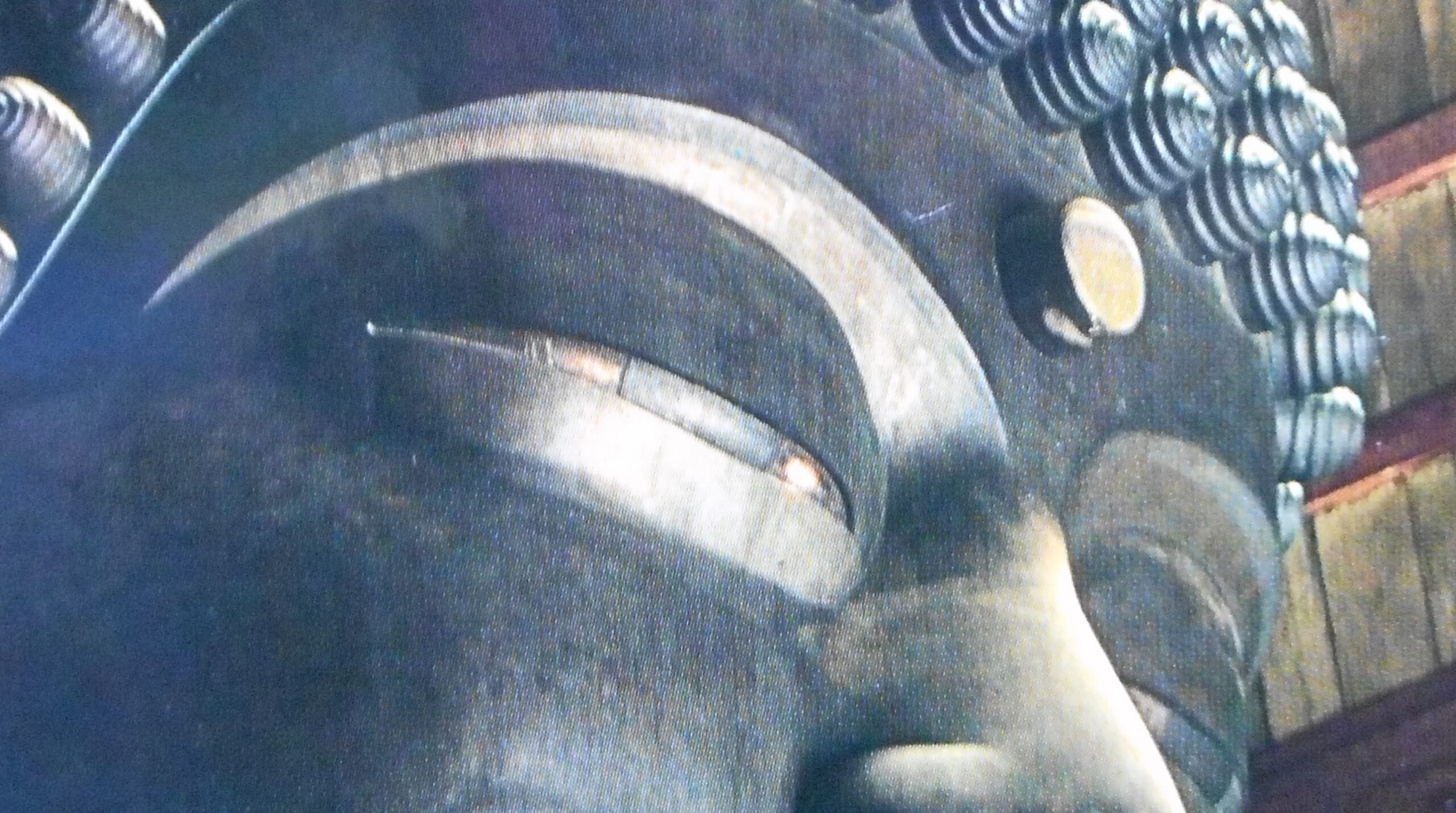

日本 奈良 東大寺 大仏像(西暦745年制作開始、西暦752年完成及び開眼供養。)

日本 奈良 東大寺 大仏像 御尊顔

日本 奈良 東大寺 大仏像 御尊顔

日本 奈良 東大寺 大仏像 御尊顔

日本 奈良 東大寺 大仏像 御手

真言密教 開祖 弘法大師空海(西暦774年〜西暦834年)

土佐の室戸岬において求聞持法を修行する若き頃の弘法大師空海

四国、土佐の室戸岬において求聞持法を修行する若き頃の弘法大師空海

四国、土佐の室戸岬において求聞持法を修行する若き頃の弘法大師空海

四国の室戸岬で求聞持法を修行する若き日の弘法大師空海

写真は(DVD(映画)空海(空海役=北大路欣也)東映株式会社)より引用。

|

価格:2547円 |

弘法大師空海様は更なる求法の為、遣唐使船に乗船し唐の国に渡った。

尚、当時の航海技術は現代の航海技術と比較して著しく貧弱であった。

そのことについて書籍「竹取物語(全)角川ソフィア文庫」に次のように説明されている。

「遣唐使は、唐の文化を輸入するために、7世紀から8世紀にかけて、日本から公式に派遣された使節をいう。

西暦630年に始まり、西暦894年に停止するまで、およそ20回計画されたが、うち4回は中止されたという。

人員は、場合によって200名から500名に及んだ。

航路のうち南島路あるいは五島列島を通って、東シナ海を横断するために、漂流・遭難の危険性は非常に高かった。

実際、6回もの遭難記録が残っている。

自然の猛威にさらされるばかりか、海賊に襲われたり、漂着した島では島民に殺されたりすることもあった。

平安王朝の華麗な文化は、こうした先人の苦難のうえに花開いたのである。」

さらに

「(この当時の)遣唐使の派遣は危険な航海を伴い、事実、派遣回数の三分の一は遭難している。」

「竹取物語(全)角川ソフィア文庫」参照。

求法の為、唐の国に向かう遣唐使船に乗船する若き頃の弘法大師空海

求法の為、唐の国に向かう遣唐使船に乗船する若き頃の弘法大師空海

求法の為、唐の国に向かう遣唐使船に乗船する若き頃の弘法大師空海

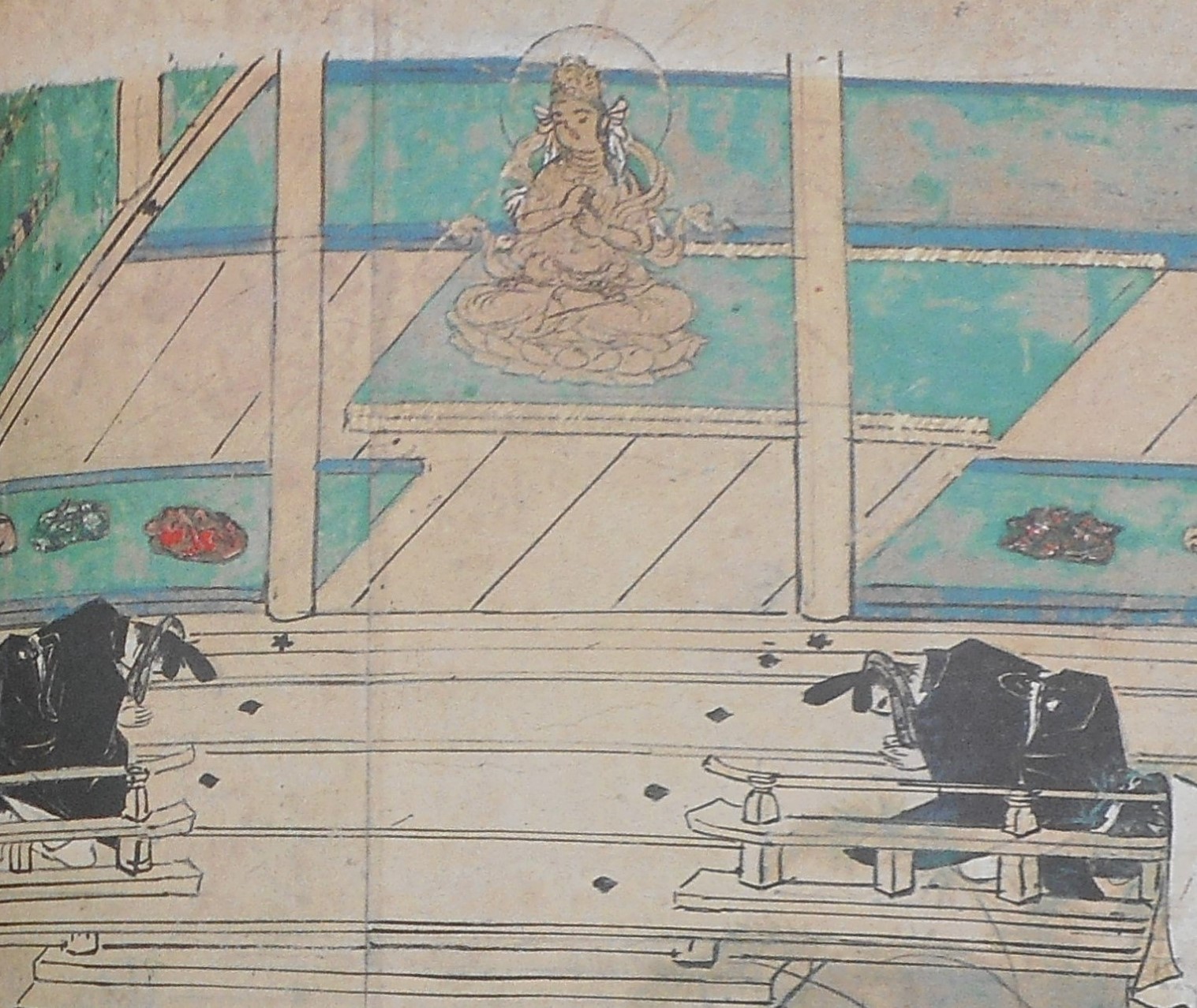

密教を学ぶ為、船で唐の国に渡る弘法大師空海、その弘法大師の乗船する遣唐使船に現れたとされる湧現観音

密教を学ぶ為、船で唐の国に渡る弘法大師空海、その弘法大師の乗船する遣唐使船に現れたとされる湧現観音

密教を学ぶ為、船で唐の国に渡る弘法大師空海、その弘法大師の乗船する遣唐使船に現れたとされる湧現観音

真言密教伝持第七祖 恵果和尚(唐)(西暦746年〜西暦805年)

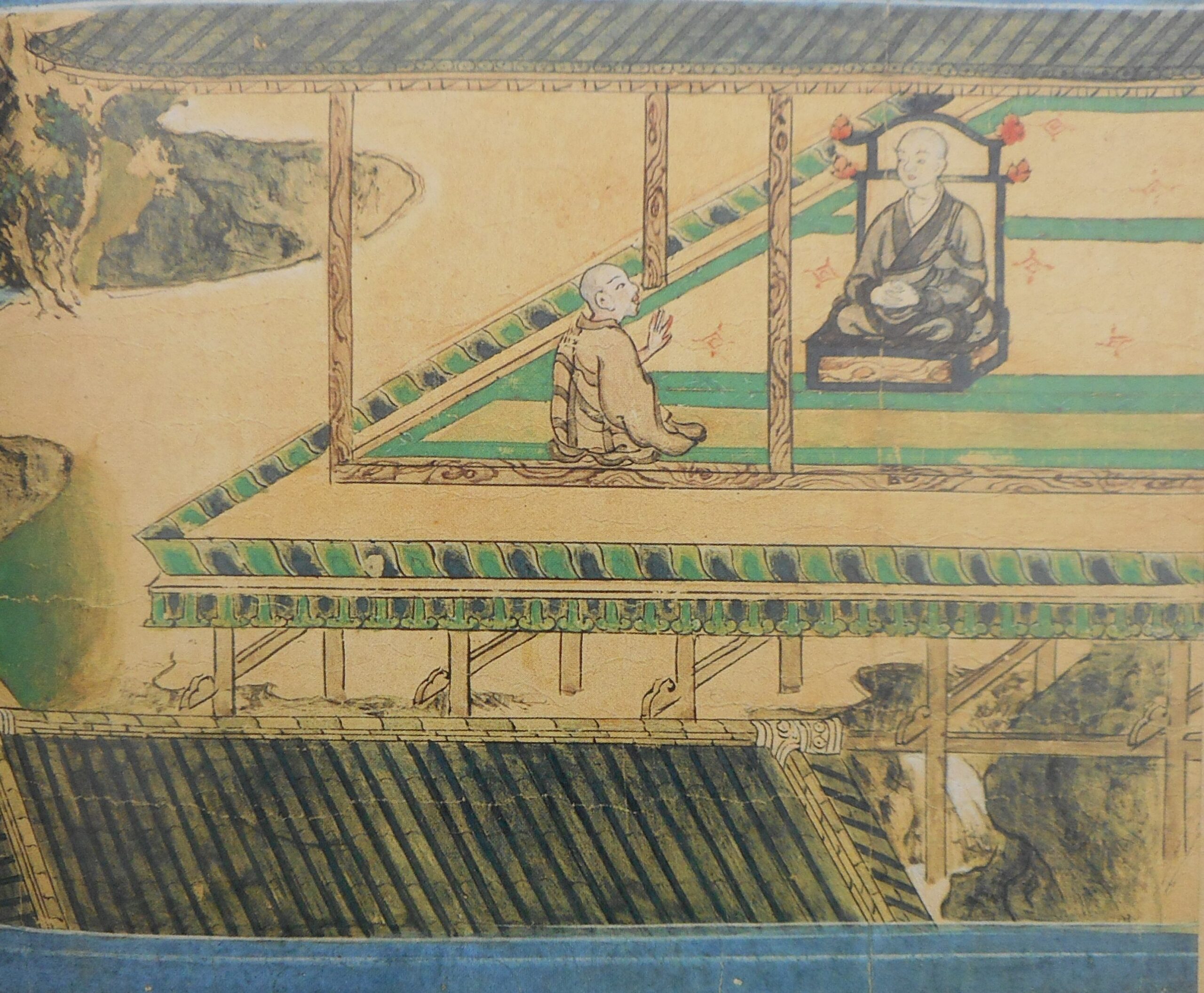

突如、彗星の如く恵果和尚の前に現れた異国の僧侶、空海、その空海に対し、恵果和尚が恵果の高弟を含む多くの弟子達(約1000人以上の弟子達)を差し置き、恵果の持つ全ての密教の大法を空海に授けることに対し、また、空海を極めて厚遇する事に対し、激しく恵果に抗議する恵果の高弟、珍賀。

その夜、四天王に叱責、痛めつけられる夢を見た珍賀。

恵果が空海に密教の大法を授け、空海を極めて厚遇することに激しく抗議する恵果の高弟、珍賀。その夜、四天王に叱責、痛めつけられる夢を見た珍賀。翌朝、空海に対し今までの非礼を詫びる珍賀。

真言密教伝持第七祖 恵果和尚(唐)(西暦746年〜西暦805年)から、ただ一人、真言密教伝持 第八祖、伝承者として指名された真言密教の開祖 弘法大師 空海(日本)(西暦774年〜西暦834年)

弘法大師空海様が唐において恵果和尚から密教の大法を授かった後、日本への帰国の途上、航海中、突如、船を荒波が襲い、あわや荒波が船を飲み込もうとした時、突如、海上に巨大な不動明王が現れ、不動明王の持つ剣でその荒波を切り裂いたと伝えられている。

その時の不動明王が和歌山県にある真言密教の総本山、高野山(こうやさん)において波切不動尊としてお祀りされている。

清涼殿において即身成仏の姿を現した弘法大師空海。

清涼殿において即身成仏の姿を現した弘法大師空海。

各宗旨宗派の高僧との仏教討論の際、他の宗旨宗派の高僧が来世成仏を説く中、弘法大師空海様ただ一人だけが即身成仏を説き、各宗旨宗派の高僧からその論拠を示せと迫られ、嵯峨天皇及び各宗旨宗派の高僧達の御前で即身成仏の境地に入り大日如来の姿に変化した弘法大師空海様(清涼殿において)

この現象について、書籍「密教誕生 桐山靖雄著 平河出版」の中で弘法大師空海様が現した奇瑞について著者である阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下は次のように説かれている。

「朕、空海の最尊最上の教を深く信ず。さりながら、朕、密教にて説く即身成仏の現証を未(い)まだ見ず。」と(帝が空海に問うと)

御声のもとに、空海は、静かに南面して結跏趺坐し、手に智拳印をむすんで口に密言(みつごん)を誦す。心は六大平等観に住すると見る間(ま)に、身はたちまち紫磨黄金(しまおうごん)の膚(はだえ)となって、五色遍照の光明を放ち、頭(こうべ)に五智の宝冠を現じて、座は八葉の蓮華となった。

帝は、畏くも玉座から下り給うて、南無遍照金剛と御拝あらせられた。各宗の賢哲たちも、居ならぶ朝臣等も、ひとしく平伏して、随喜讃仰の手を合わせた。

ややあって、空海は、ふたたび元の体にかえり、ここに、生仏(しょうぶつ)不二、凡身即仏の妙諦を如実に示したのである。」

天暦十年(九五六年)に著された「孔雀経音義」は、つぎのように述べている。

「仍(よ)って大師智拳印を結び、南方に向うに南門俄(にわ)かに開けて、金色の毘盧遮那を成じ、眉間に白毫相(びゃくごうそう)の光を放つ。

爰(ここ)に一人(天皇のこと)諸臣七宗の衆徒は驚いて地に下り、皆ことごとく礼拝す。即ち本体に還帰す。

入我我入の諍、即身頓証の疑いはこの日より釈然たり。

真言瑜伽宗秘密曼荼羅之道は彼の時より建立す・・・・・。」

書籍「密教誕生 桐山靖雄著 平河出版」442頁~443頁参照。

胎蔵界曼荼羅

金剛界曼荼羅 大日如来

胎蔵界種字曼荼羅

胎蔵界曼荼羅 釈迦院 釈迦如来

胎蔵界曼荼羅 観音院(蓮華部院) 聖観音

胎蔵界曼荼羅 遍知院 準提仏母

胎蔵界曼荼羅 遍知院 大勇猛菩薩

胎蔵界曼荼羅 持明院 般若菩薩

金剛界八十一尊大曼荼羅

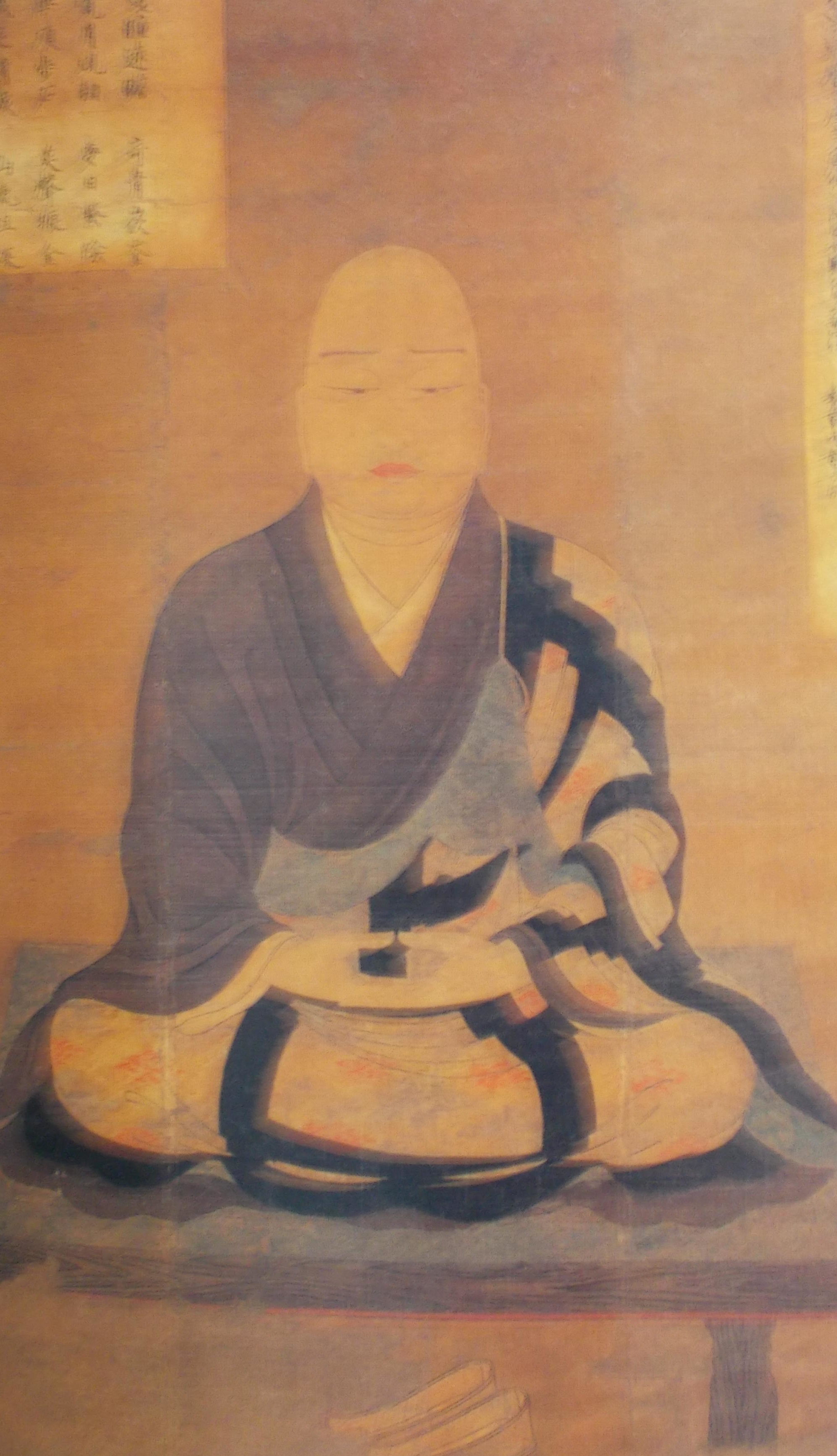

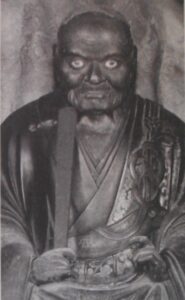

さて、次は座禅中の神秘体験の話であるが、天台密教の智証大師円珍は座禅中、目の前に忽然と金人が現れ、自分の姿を描いて懇ろに帰仰するよう勧め、帰依するならば汝を守護する。と言った。

円珍が何者であるのかと問うと、

金人は「自分は金色不動明王で、和尚を愛するがゆえに常にその身を守っている。」答えた。

さらに、その金色不動明王は次のように言った。

「仏法の真髄を伝える汝を守護するために示現するものなり。

仏の教えを究めて迷える衆生を導くべし。」と。

その姿は魁偉奇妙、威光熾盛で手に刀剣をとり、足は虚空を踏んでいた。

円珍はこの体験が印象に残ったので、その姿を画工に銘じて写させたという。

鎌倉大仏(西暦1238年制作開始 西暦1243年完成 開眼供養)

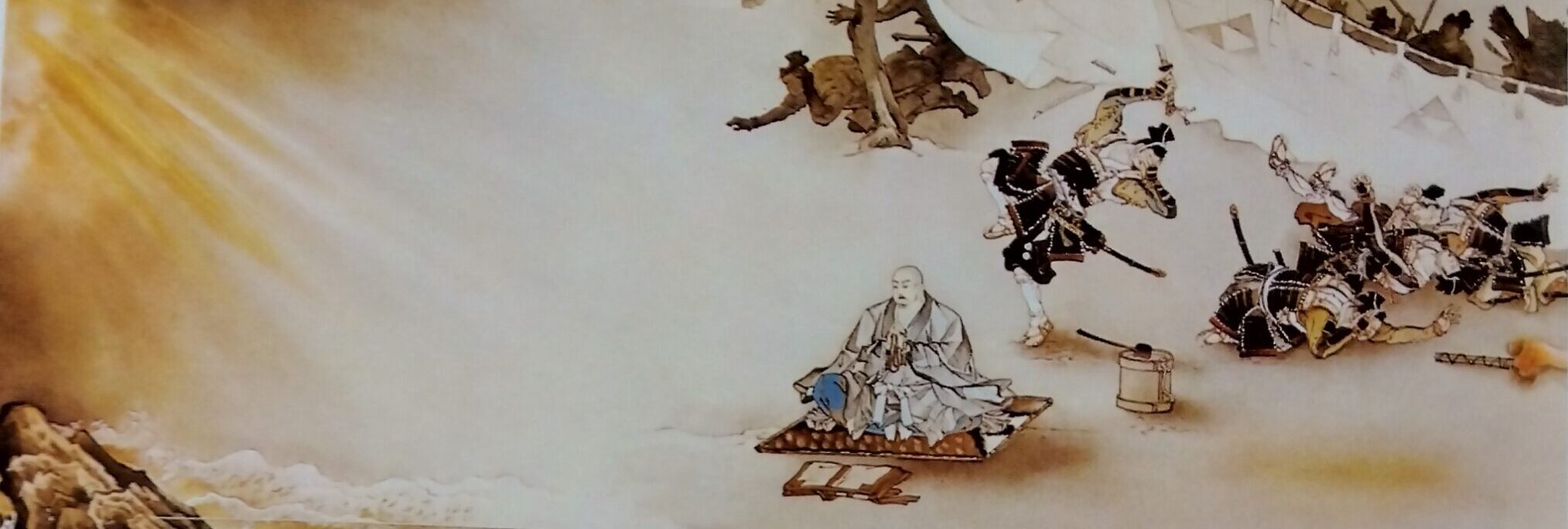

次に、鎌倉時代に活躍した日蓮宗の開祖である日蓮上人様(西暦1222年〜西暦1282年)の霊験談に龍ノ口の奇跡という話がある。

日蓮上人様が当時の幕府や諸宗を批判したとして、佐渡流罪の名目で、鎌倉の松葉谷草庵にいた日蓮上人様を捕縛し連行。

翌日の西暦1271年9月13日子丑の刻(午前2時前後)、日蓮上人様を土牢から引き出し日蓮聖人様は、はだか馬に乗せられ、江ノ島片瀬 龍の口(たつのくち)刑場へと引かれていった。

途中、鶴ヶ岡八幡宮にさしかかったとき、日蓮聖人様は大声で

「八幡大菩薩はまことの神か・・・」と、法華経の行者を守る役目を果たすよう叱りつけました。

源氏の氏神を叱りつけたから、役人はびっくりし、あわてて馬を引き立てた。

鎌倉を引き回された後、日蓮聖人様は龍の口の刑場で敷物に座らされ、とうとうその首が刎ねられようとしていた。

いよいよ首を斬ろうと、役人が刀をかまえたその瞬間、江ノ島の南東から満月のように大きな光る不思議な光の玉が飛んできて北西へと飛び、日蓮聖人様の上に現れた。

そして頸を刎ねようとして太刀を大きく振りかざした武士を直撃し、役人は驚いて逃げ去り、太刀は三つに折れてしまい、その手足は動かなくなってしまった。

処刑どころではなかった。

「日蓮の首は斬れません。」と早馬が鎌倉に向かい、鎌倉からは「日蓮の首を斬るな!」との連絡があり、何かの理由により刑は中止されたという。(西暦1271年9月13日)

この竜ノ口の奇蹟の話を本で読んだり、人の話で聞いたりすると、『観音経』の中の観世音菩薩普門品偈(かんぜおんぼさつふもんぼんげ)に説かれている次の経文を思い浮かべる。

「或値怨賊繞(わくちーおんぞくにょう)

各執刀加害(かくしゅーとーかーがい)

念彼観音力(ねんぴーかんのんりき)

咸即起慈心(げんそくきーじーしん)

或遭王難苦(わくそーおーなんくー)

臨刑欲壽終(りんぎょーよくじゅーじゅー)

念彼観音力(ねんぴーかんのんりき)

刀尋段段壊(とーじんだんだんねー)

或執禁伽鎖(わくしゅーきんかーさー)

手足被杻械(しゅーそくひちゅーかい)

念彼観音力(ねんぴーかんのんりき)

釈然得解脱(しゃくねんとくげーだつ)」

ちなみに、『観音経』というお経は『法華経』の第二十五巻目に説かれているが、もともとインドにおいて観音信仰が盛んにおこなわれている地域があり、法華経の編集者がこの観音信仰に基づく「観音経」を取り入れたという説があります。

|

絵説法 観音経を読む—苦難からの救いの道 [単行本] 前田 孝道【中古】 価格:1267円 |

![]()

|

価格:1430円 |

![]()

|

価格:3204円 |

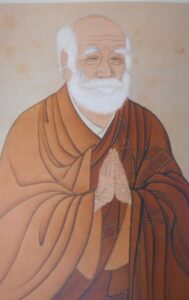

臨済宗中興の祖、白隠禅師(日本)(西暦1686年〜西暦1769年)

江戸時代、禅宗の中の一つ、臨済宗に白隠禅師という高僧がいた。白隠禅師は臨済宗中興の祖と言われ、また、500年間不出の高僧とも言われた程の高僧であった。

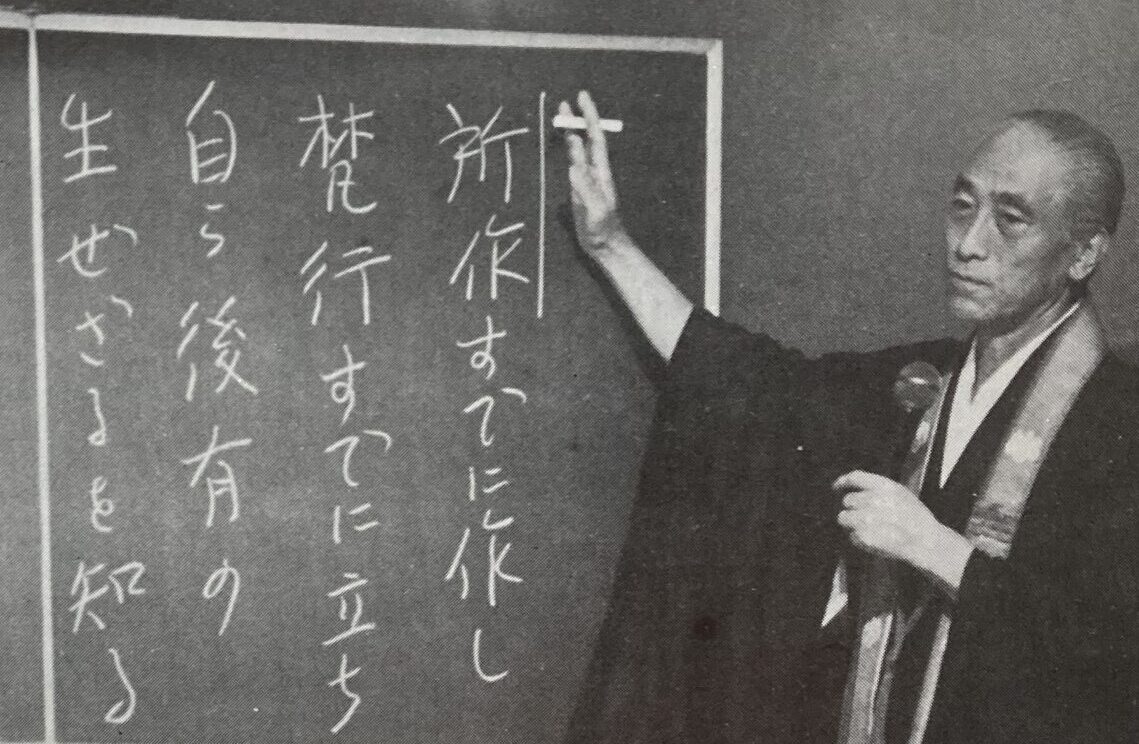

白隠禅師は自身の説く教えの中に、布施を強く勧める教えを歌にして多くの人々に布施の重要性を説いた。

以下、白隠禅師が説いたとされている施行歌を紹介する。

今生富貴する人は

前世に蒔きおく種がある

今生ほどこしせぬ人は

未来は極めて貧なるぞ

利口で富貴がなるならば

鈍なる人はみな貧か

利口で貧乏するを見よ

この世は前世の種次第

未来はこの世の種次第

富貴に大小あることは

蒔く種大小あるゆえぞ

この世はわづかのものなれば

よい種えらんでまきたまえ

たねを惜しみてうえざれば

穀物とれたるためしなし

田畑に麦稗(むぎひえ)まかずして

麦稗取ったるためしなし

麦稗一升まきおけば

五升や一斗はみのるぞや

しかればすこしの施しも

果報は倍倍あるものぞ

いわんやほどこし多ければ

果報も多しと計り知れ

それゆえお釈迦も観音も

施しせよとすすめたり

さすれば乞食非人まで

救うこころを発すべし

おのおの富貴で持つ宝

有ればあるほどたらぬもの

多くの宝を譲るとも

持つ子が持たねば持たぬもの

少しも田畑ゆずらねど

持つ子はあっぱれ持つものぞ

我が子の繁昌祈るなら

人を倒さず施行せよ

人を倒して持つ宝

我が子にゆづりて怨となる

人の恨みのかかるもの

ゆづる我が子に沈みきる

枡や秤や算盤や

筆の非道をし給うな

つねづね商いするひとも

あまり非道な利をとるな

死んで三途に入ることぞ

その身は三途に落ち入れて

屋敷は草木が生い茂る

非道は子孫の害となる

親の悪事が子に報う

世間に数々あるものぞ

一門繁昌することは

親が悪事をせぬゆえぞ

もし又親にはなれなば

ますます重恩思い知れ

子を慈しむ親心

あらい風をも厭ひしぞ

それほど親に思われて

親を思わぬ愚かさよ

親に不幸な人々は

鳶やカラスに劣りたり

娘むすこをしつけるに

惜しむ宝はなきものぞ

親の後生のためならば

その金出して施行せよ

飢え死ぬ人を助けなば

これに勝れる善事なし

たとえ満貫長者でも

死んで身につく物はなし

妻も子供も銭金も

捨てて冥途の旅立ちぞ

冥途の旅立ちするときは

耳も聞こえず目も見えず

ゆくえしらずに門をいで

闇を闇路に入ることぞ

その時後悔限りなし

兎に角命ある限り

菩提の種をうえたまえ

命は脆きものなれば

露の命と名づけたり

今宵頭痛がし始めて

九死一生なるもあり

強い自慢をする人も

暮れに頓死をするもあり

今日は他人を葬礼し

明日は我が身の葬礼ぞ

然らば頼み無き娑婆に

金銀蓄え何にする

富貴幸いある人は

貧者に施しせらるべし

貧者に施しせぬ人は

富貴で暮らすかいもなし

狗でも口は過ぐるぞや

飢饉貧者を助くべし

慈悲善根はそのままに

家繁栄の御祈祷ぞ

慈悲善根をする人は

神や仏にまもられて

天魔外道はよりつかず

然れば祈祷になるまいか

よくよく了見せらるべし

恵み施しならぬとは

余りどうよく目に余る

飢え死ぬ貧者を見ぬふりに

暮らす心は鬼神か

慈悲善根のなき人は

子孫繁栄長からじ

宝はあまりなきものぞ

施行で借銭し初めよ

それこそ真の信心よ

上たる人をはじめとし

頭立ったる人々は

われもわれもと共々に

厚く施行に身を入れよ

貧者の命救うなら

広大無辺の善事なり

平生貧者に敬われ

身につく果報はあるまいか

人に食い物すつるのを

好んで拾って食う者は

前世に種まきたらぬゆえ

是非なく袖乞いすることぞ

かかる有様見ながらも

おのおの仁心起こらぬか

とにもかくにも人として

信心なければ人でなし

この節信心おこらねば

まったく牛馬にことならず

![]()

|

|

新品価格 |

![]()

慈雲尊者(日本)(西暦1718年〜西暦1805年)

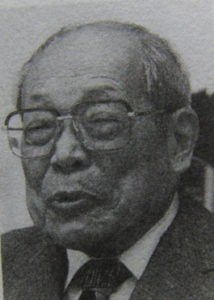

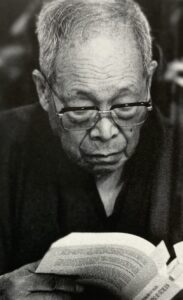

インド哲学 仏教学の世界的権威 中村元(なかむら はじめ)博士(西暦1912年〜西暦1999年)

インド哲学 仏教学の世界的権威 中村元(なかむら はじめ)博士(西暦1912年〜西暦1999年)

インド哲学 仏教学の世界的権威

中村元(なかむら はじめ)博士(西暦1912年〜1999年)

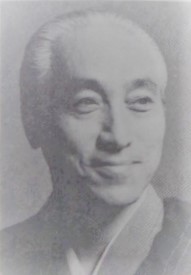

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(西暦1921年〜西暦2016年)

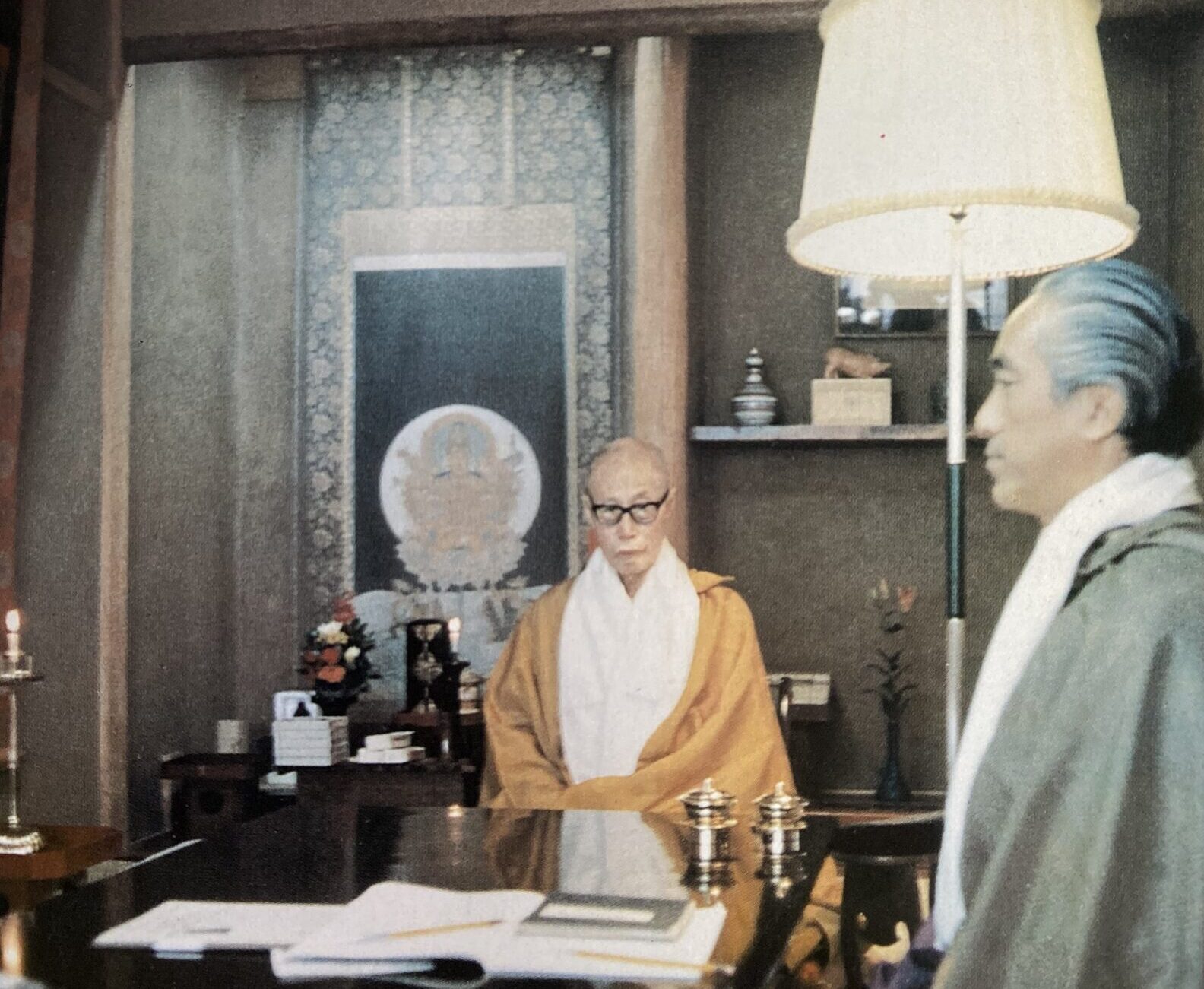

真言事相の碩学、小田慈舟大僧正猊下から

伝法を受ける阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(1970年、当時49歳)

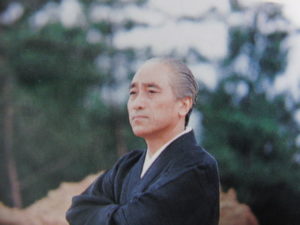

京都市山科区北花山大峰にある阿含宗総本山建立中の地に立つ

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

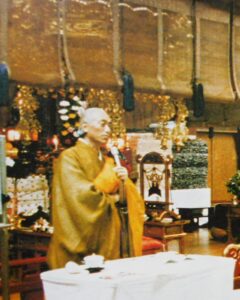

阿含宗道場内において法話中の阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

瞑想中の阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

京都市山科区北花山大峰において

大柴燈護摩修法中の阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下。

お護摩の火炎の左上側に菩薩のお顔らしき姿が映っている。(霊写真)

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下が大導師となって修する大柴燈護摩供(京都市山科区北花山大峰において)

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下が大導師となって修する大柴燈護摩供(京都市山科区北花山大峰において)

阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下が大導師となって修する大柴燈護摩供(京都市山科区北花山大峰において)

今から約2500年前、ブッダ釈尊が約18年間、人々を説法、教化した土地、場所とされているインド サヘト・マヘト(祇園精舎)。

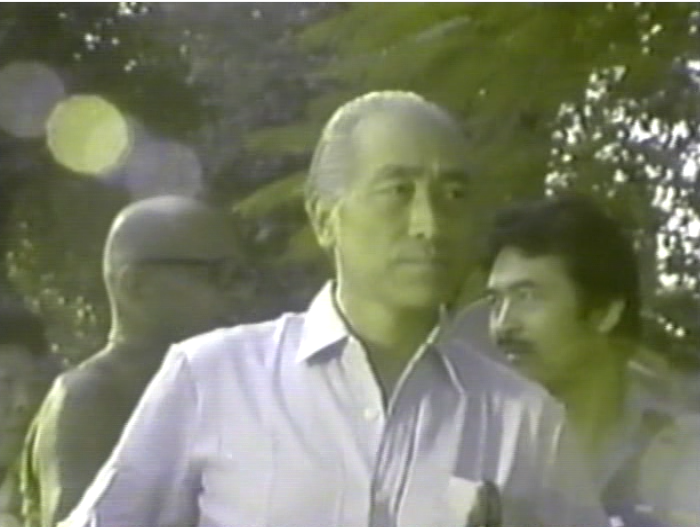

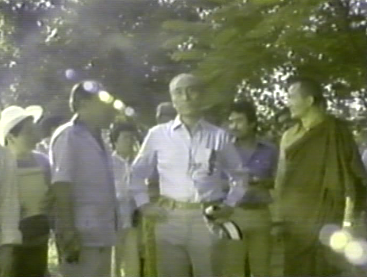

1980年11月、インド サヘト・マヘトへの仏跡巡拝をされた阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下。(当時、59歳)

今から約2500年前、ブッダ釈尊が多くの人々の前で大神変力を現わしたとされているインド サヘト・マヘト ミラクルの池の跡地において強烈な仏勅、強烈な霊的バイブレーションを受けた阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(1980年11月8日、当時59歳)

インド サヘト・マヘト ミラクルの池の跡地

今から約2500年前、ブッダ釈尊が多くの人々の前で大神変力を現わしたとされているインド サヘト・マヘト ミラクルの池の跡地において強烈な仏勅、強烈な霊的バイブレーションを受けた阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(1980年11月8日、当時59歳)

阿含宗道場において法話をされる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

阿含宗道場において法話をされる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

阿含宗道場において法話をされる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

阿含宗道場において法話をされる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

阿含宗道場において法話をされる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下

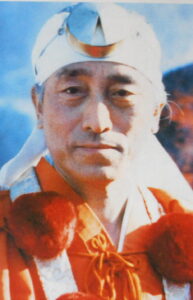

1983年8月、チベット仏教ニンマ派より高い僧位(法位)、法号を授かるに相応しい高い霊格を持った人物と判断され、外国人として初めて一切萬霊守護金剛という高い僧位(法位)法号を授かった阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下(当時62歳)

1983年8月、チベット仏教ニンマ派より高い僧位(法位)、法号を授かるに相応しい高い霊格を持った人物と判断され、外国人として初めて一切萬霊守護金剛という高い僧位(法位)法号を授かった阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下(当時62歳)

1986年4月 スリランカのジャヤワルデナ大統領より真正仏舎利を拝受される阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下(当時65歳)

|

【中古】 守護霊の系譜 こうして守護霊を持て / 桐山 靖雄 / 平河出版社 [単行本]【宅配便出荷】 価格:286円 |

![]()

1990年1月 スリランカの古刹、マハー・マティンダ・ピリベナ寺から真正仏舎利を拝受される阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下(当時69歳)

1992年11月2日、スリランカ仏教シャム派総本山より「輝く平和の大王」という法号を授けられる阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下(当時71歳)

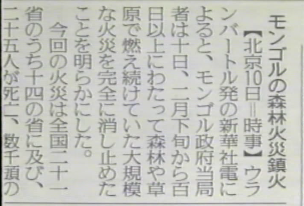

1996年6月、モンゴルのガンダン寺境内において十一面観世音菩薩様を本尊として桐山靖雄大僧正猊下、率いる阿含宗による国立十一面観音開眼法要、世界平和祈願護摩法要が厳修された。

この年の2月~6月上旬、モンゴルは大旱魃で雨がほとんど降らず、モンゴル全土で山火事が200箇所以上で燃え広がり数ヶ月間燃え続けていた。

1996年、モンゴル全土で数ヶ月間続いている広大な面積の山火事で、北海道と四国を合わせた程の極めて広大な面積のモンゴルの山林、草原が焼失し、まさにモンゴルは国家的な危機状況の中、阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下がモンゴルのジャスライ首相に対し、「明後日のガンダン寺での法要の際、観世音菩薩様に雨が降るようにお祈りします。観世音菩薩様は必ず雨を降らせて下さります。必ず雨が降ります。」と祈りによって雨を降らす事を約束。

そして、モンゴル国ガンダン寺での護摩修法当日未明、ウランバートル市全域に一大雷鳴がとどろき、全市民を驚愕させた。同時に、豪雨が大地を叩き、全市民を歓喜させた。待望の雨の第一陣であった。

さらに、護摩修法後、桐山靖雄大僧正猊下は参拝者の方々の前で、十一面観世音菩薩様がこのように雨を降らせて下さったと語り、十一面観世音菩薩様の偉大なる神通力、お力を称賛された。

モンゴル国ガンダン寺十一面観世音菩薩像

モンゴル国ガンダン寺十一面観世音菩薩図絵

その護摩修法後、モンゴル全土ですさまじい雨が降った。

このモンゴルの奇跡について阿含宗開祖、桐山靖雄大僧正猊下は自身の著作「阿含仏教 超奇跡の秘密 桐山靖雄著 平河出版社」の中で次のように書かれている。

「当時、モンゴルでは昨年末からほとんど雨が降らず、大旱魃に陥っていた。

そこへ、2月から山火事、草原の火事が各地で起こり始め、5月には北海道と四国を合わせたほどの面積が消失し、なおも延焼中という状況であった。

国境を越えて中国領内にもかなりの被害が出ていたようであった。

7月に入らなければ本格的な雨季にならず、この大火災を消すほどの豪雨は望めなかった。

また、降ったとしても鎮火には最低1ヶ月はかかるだろうと報道され、周辺の諸国から憂慮されていた。

6月3日、首相官邸を表敬訪問した私(桐山靖雄氏)は沈痛な面持ちで「雨が降らないので困る。」と話されるジャスライ首相(モンゴル国)に対し「5日の日に行われる国立十一面観音の開眼法要に豪雨を祈るからきっと雨が降りますよ。」と言った。

ごく自然にその言葉が口から出たのである。

別に何の意気込みも気張りもなかった。

気の毒だなと思うと同時に「よし、雨を降らせてあげよう!」という気持ちになったのである。

「私が祈れば必ず雨が降る。」そういう確信があった。

彼(ジャスライ首相(モンゴル国))に「火事は必ず消えますよ。」帰りしなにそう付け加えた。

その夜、深夜、私(桐山靖雄氏)はホテルの一室に籠り、一人、定(瞑想)に入った。

法要の当日までおよそ30分ずつ続けるのである。

法力集中のためである。

その翌日から定(瞑想)に入っていると法が動き出していることを感じた。

実際に草原の彼方に厚い雲が集まり出し始めたのである。

6月5日、法要当日未明に雷鳴が轟き、豪雨が大地を叩いた。

続いて各地に大豪雨が降り続き、法要から5日後、日本の国土の4倍以上もあるモンゴル百数十箇所の大火災が全て完全消火した。

私のモンゴル訪問は前年の11月に決定し、すべてのスケジュールが組まれていたのである。

スケジュールになかったのは雨を降らせることだけだった。

また、モンゴルの文化大臣がこの状況を目の当たりに見、「祈りの力がいかに偉大なものであるかを目のあたりに見て、心から驚嘆しました。」と述べた事を当時の現地の新聞記事が伝えた。

最終的に1ヶ月間は消えないであろうとされていたモンゴル全土の山火事が護摩修法後、モンゴル全土の大雨により6月5日から5日後の6月10日に山火事は完全鎮火した。

また、桐山靖雄大僧正猊下は自身の著作「阿含仏教 超奇跡の秘密 桐山靖雄著 平河出版社」の中でこのような奇跡、このような神変力について仏教語大辞典を引用され、次のように解説されている。

|

価格:1708円 |

![]()

「神変=仏、菩薩が衆生の教化のため、超人的な力によって種々のすがたや動作を現すことをいう。

神通に同じ。奇跡、あるいは奇跡を行なうこと。

奇瑞=古代インドでは、宗教的に高い境地に達した修行者は、しばしば超人的能力を現したという。

仏教では六通、三明とよび、これらの能力は、禅定とよばれる精神統一の副作用として得られるものと考えられていた。

また、神通は、「信仰の厚い、立派な男によって、奮闘の持続によって、不抜の意力によって、人間の力によって、人間の精神・人間の努力・人間の忍耐によって得られるべきもの」と経典に説かれている。

そういう心構えをもった者が、努力を重ねていくとき、その人間自身でも思いがけないほどの力を現すことがある。」と。

以上ような神通奇跡談について、仏教学者の水野弘元博士はその著書「原始仏教」の中で神通奇跡談について次のように書いておられる。

「今日の合理主義的な考え方からすれば仏陀及び原始仏教が三明六通という奇跡的神通力を説いたことはいかにも仏教の合理性を没却したものであり、おそらく原始仏教では説かれていなかったものを新たに加えられた挿入の不純物に過ぎない。と考える学者がいる。

しかし、仏教を単なる科学や倫理や修養ではなくして宗教であると考える限り、このような神通奇跡の存在は仏教の宗教的要素として極めて価値があり、かつ必要なものである。

2500年の昔において仏教は今日の科学時代にも劣らない合理性や倫理性を有したのであるが、しかし、単なる合理性や倫理性だけではそれは宗教とはなり得ないであろう。

宗教である限り、自らの実践だけではなく、他をも絶対信に導き入れなければならない。

宗教を他の方々に対し教化救済する利他的な宗教面は三明六通というような神通奇跡によって得られるのである。

宗教が多くの人々に信じられていくのは神通奇跡によってである。

また仏教各宗の祖師と言われるような人々も多かれ少なかれ常人を超えた不思議な力を持った人であったに相違ない。」とある。

さらにまた、修験道研究の碩学、五来重(ごらいしげる)博士は阿含宗の機関紙、月刊アーガマ(昭和55年5月号)紙上において次のように説かれている。

「修験道に関する説話や文学には、よく山伏の法験や「験競」(げんくらべ)がかたられている。

今ではそのようなことはありえない超人間的な事跡が伝えられるのは、禅定が真剣に実行された時代には、十分可能だったことをものがたるものであろう。

私は奇蹟がなければ宗教はありえないものと考えている。

奇蹟を否定して、ただ人生観と倫理観の問題を信仰だというのは、哲学であり道徳ではあっても宗教ではない。

宗教の近代化と称して、奇蹟を否定した理性的宗教を正信とし、奇蹟を信じるのを迷信とするのは、宗教の自殺である。」と説かれている。![]()

1996年6月、モンゴル国ガンダン寺境内において十一面観世音菩薩様を本尊として世界平和護摩法要を修せられる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(当時75歳)

|

【中古】 祈りは天地を動かす モンゴルの奇蹟 /坂田芳男(その他) 【中古】afb 価格:200円 |

1996年6月、モンゴル国ガンダン寺境内において十一面観世音菩薩様を本尊として世界平和護摩法要を修せられる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(当時75歳)

1996年、モンゴル全土が約1ヶ月間、山火事で国家的な危機状況の中、阿含宗開祖 桐山靖雄管長がモンゴルのジャスライ首相に対し、祈りによって雨を降らす事を約束。

そして、モンゴル国ガンダン寺での護摩修法後、大雨が降った。

また、モンゴルの文化大臣が桐山靖雄管長の祈りの力の凄さに非常に驚いていた事を当時の現地の新聞記事が伝えている。

書籍「密教 超能力の秘密 桐山靖雄著 平河出版社」(1972年初版)参照

|

価格:2200円 |

![]()

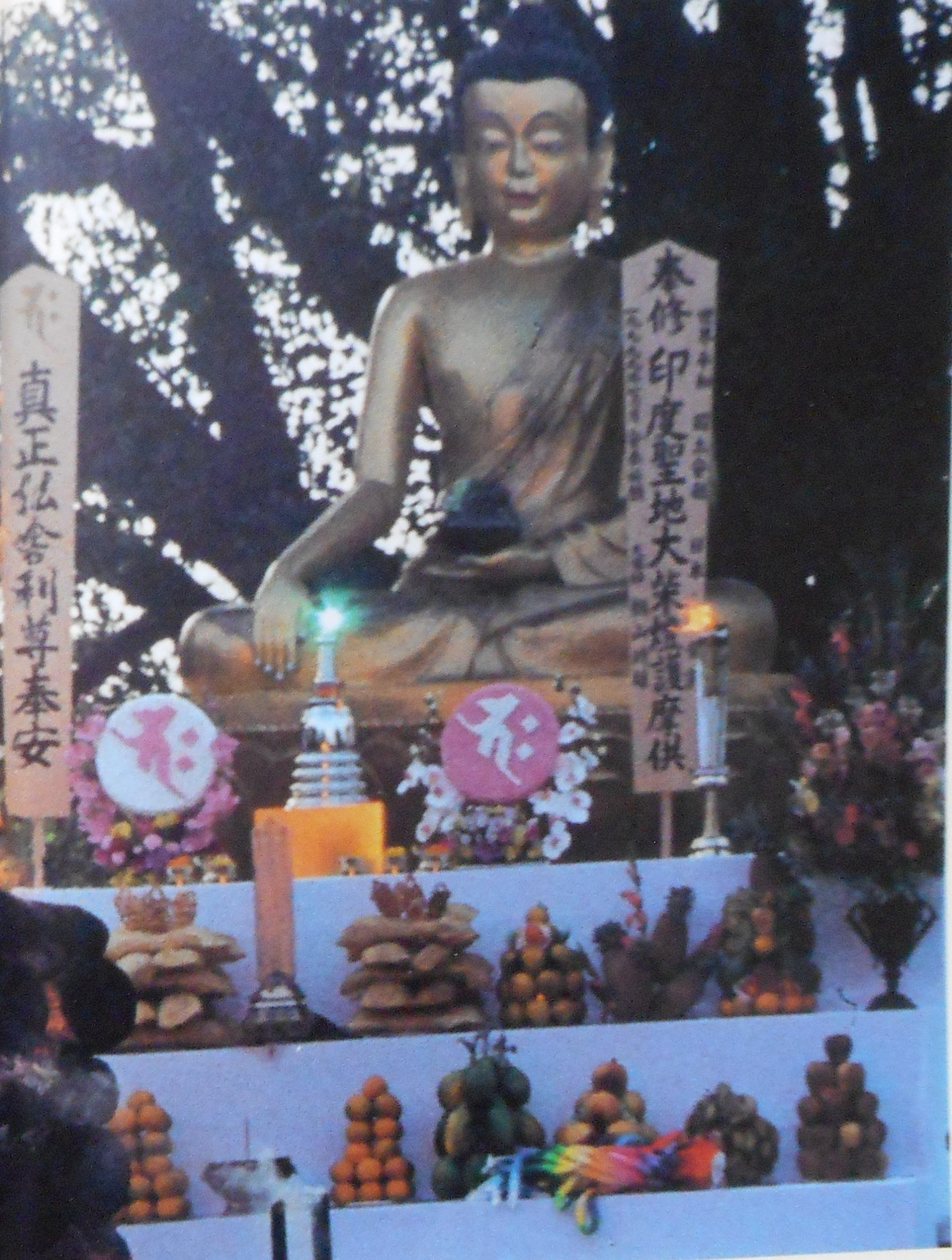

1999年3月6日 インドにおいて印度聖地大柴燈護摩法要を修せられる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(当時78歳)

インド聖地大柴燈護摩法要のご本尊、釈迦如来像と真正仏舎利尊。![]()

1999年3月6日 インドにおいて印度聖地大柴燈護摩法要を修せられる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(当時78歳)

1999年3月6日 1999年3月6日の印度聖地大柴燈護摩供の修法中、真正仏舎利尊から発するご霊光。「一九九九年七の月よ、さらば! 桐山靖雄著 平河出版」参照。

1999年3月6日の印度聖地大柴燈護摩供の修法中、真正仏舎利尊から発するご霊光。「一九九九年七の月よ、さらば! 桐山靖雄著 平河出版」参照。

|

価格:1676円 |

|

価格:1676円 |

![]()

1999年3月6日 インドにおいて印度聖地大柴燈護摩法要を修せられる阿含宗開祖 桐山靖雄大僧正猊下(当時78歳)

仏舎利とはブッダのご遺骨、いわゆる悟りを開いた方のご遺骨を意味するが、世間一般ではお釈迦様のご遺骨の事を意味する。

約900年前頃の日本で活躍した僧侶、臨済宗の開祖、栄西禅師様(1141年~1215年)も宋の国に留学中、阿育王山 広利禅寺に参拝した折、仏舎利尊から発するご霊光を目撃した体験記が栄西禅師様の著書「興禅護国論」に記載されている。

また、今から約1100年前頃に活躍した日本の僧侶、天台宗 慈覚大師円仁様(794年~864年)は、自身の唐への巡礼紀行体験を記した書籍「入唐求法巡礼記」の中において、仏舎利尊から発するご霊光にまつわる体験記が次のように記されている。

「長年、法華経を読誦していた一人の僧があった。

最近、いくつかの仏陀の遺品が彼に授かった。町中の人々は来て捧げものをした。

寺は僧俗であふれた。どれくらい大勢来たか分からないほどであった。

遺品を発見した由来は、経を読む僧が夜中に彼の部屋に座って経を読んでいると、三本の光が射し込み、部屋全体を輝かせ、寺全体を明るくした。

光りのもとを探すとそれは寺の西の崖のふもとから来たものであった。

毎晩、光はその部屋と寺を照らした。

数日後、僧は光を辿って崖に行き、地面を十フィート以上も掘り下げると、そこには仏陀の遺品を納めた三つの壺があった。

青い瑠璃の中には七粒の舎利があり、白い瑠璃の壺には五粒、金の壺には三粒あった。

彼はそれらを持ち帰り、仏堂に安置して供養を捧げた。

太原府と近郊の貴賤男女や役人たちは位の高いものも低いものもすべて来て尊敬を捧げ、供養した。

誰もがいった、これこそ僧の法華経に対する熱心さがもたらした不思議な力によるものである。と。

町から山へ来る人々は道を埋め、大群衆は礼拝し、驚嘆した。」

書籍『円仁 唐代中国への旅 入唐求法巡礼行記の研究 エドウィン・O・ライシャワー著 田村完誓訳 講談社学術文庫』299頁~300頁 引用。

|

円仁 唐代中国への旅 『入唐求法巡礼行記』の研究 (講談社学術文庫) [ O・エドウィン・ライシャワー ] 価格:1925円 |

![]()

さらにまた、今から約1400年前頃に唐の国やインドにおいて活躍した玄奘三蔵法師様(604年~662年)もインドにおいて仏舎利尊から発するご霊光を目撃した体験記が次のように伝えられている。

「さて、ちょうどこのときは正月のはじめであった。

西国の法として、毎年この月にボードガヤの菩提寺では仏舎利を出し、諸国の道俗の人々はみなやってきて来観するならわしであった。

法師(玄奘三蔵)もその年は師のジャヤセーナとともに、舎利骨(しゃりこつ)を見に行った。

あるいは大きくあるいは小さく、大きいのは真珠ぐらいで紅白色に光り輝き、肉舎利は豌豆(えんどう)大で、赤色で光沢があった。

無数の人々が香花を奉献し、礼拝が終わると、その舎利は塔中に還しておくことになっていた。

その日の夜半、ジャヤセーナは法師(玄奘三蔵)とともに見た舎利が大小さまざまであったのを論じ

「私がほかの所で見た舎利は、みな大きさは米粒ぐらいのものであった。

ところがここで見たのは、非常に大きいものだ。

そなたはあれを見て疑わなかったか?」といった。

法師(玄奘三蔵)も、

「いや、じつは私も果たして本当の舎利かどうか、疑わしいと思っていました」と答えた。

するとしばらくして室内に灯火がないのに部屋の内外が非常に明るくなった。

怪しんで外に出てみると、舎利塔の中から空高く光を発し、飛炎天に沖して五彩に輝いていた。

そしてあたりには香気がみなぎった。そこで二人は人々に

「舎利に大神変が起こった。」と言った。

書籍『玄奘三蔵 西域・インド紀行 慧立 長澤和俊訳 講談社学術文庫』205頁~206頁 引用。

玄奘三蔵法師(西暦602年~664年)

|

価格:1353円 |

![]() 仏舎利を祀る霊験功徳は多くの経典に説かれているが、その多くの経典のうち、代表的な経典、大般涅槃経と悲華経と蓮華面経において、仏舎利について次のように説かれている。

仏舎利を祀る霊験功徳は多くの経典に説かれているが、その多くの経典のうち、代表的な経典、大般涅槃経と悲華経と蓮華面経において、仏舎利について次のように説かれている。

大般涅槃経にいはく、

『天界に住む神々と、僧侶、在家の仏教徒は、仏舎利を得たら七つの宝で出来ている瓶に盛り、これを都城の内なる道地において七宝でできている塔を建立して仏舎利を供養するならば、生きとし生ける一切衆生に大いなる功徳をもたらし、三界に生存する三有の苦しみを離脱し、涅槃の安楽に至らせるであろう。

仏舎利を供養するということは、まさに生ける仏を供養することなのである。』

悲華経にいはく、

『衆生の福尽きて、三災(刀兵、飢饉、悪疫の三つの難)まさに現れ、経巻地に没して、衆生みな死に瀕する時が来る。

この時にあたって、仏舎利、金剛際より出でて、大虚空に昇って、種々の花を雨らす。

その花の中にもろもろの珍宝、名衣、百味の飲食を雨らす。その花の中に声を発して、法を説く。衆生、聞いてみな菩提心を発(おこ)す。』

蓮華面経にいはく、

『舎利の光明はるかに奈利(地獄)を照らす。

罪業の衆生、この光を受けて抜苦与楽すること、称計するべからず。』

書籍『守護仏の奇蹟 桐山靖雄著 平河出版社』参照。

|

価格:858円 |

![]() 『守護霊の系譜 桐山靖雄著 平河出版社』参照。

『守護霊の系譜 桐山靖雄著 平河出版社』参照。

|

【中古】 守護霊の系譜 こうして守護霊を持て / 桐山 靖雄 / 平河出版社 [単行本]【メール便送料無料】【あす楽対応】 価格:336円 |

![]() 真言密教の第五祖、不空三蔵様(705年~774年、生地はインドもしくは唐国)が釈尊の仏舎利を禮敬する意を述べた文章に舎利禮門(しゃりらいもん)という経文があります。

真言密教の第五祖、不空三蔵様(705年~774年、生地はインドもしくは唐国)が釈尊の仏舎利を禮敬する意を述べた文章に舎利禮門(しゃりらいもん)という経文があります。

この舎利禮門は真言宗や曹洞宗などの法要、日々の勤行において読経する場合がよくあります。

参考までに、その舎利禮門の経文の全文は以下の通りです。

舎利禮門(しゃりらいもん)

一心頂禮(いっしんちょうらい)

萬徳園満(まんとくえんまん)

釈迦如来(しゃかにょらい)

真身舎利(しんじんしゃり)

本地法身(ほんじほっしん)

法界塔婆(ほうかいとうば)

我等禮敬(がとうらいきょう)

爲我現身(いがげんしん)

入我我入(にゅうががにゅう)

佛加持故(ぶつかじこ)

我請菩提(がしょうぼだい)

以佛神力(いぶつじんりき)

利益衆生(りやくしゅじょう)

発菩提心(ほつぼだいしん)

修菩薩行(しゅぼさつぎょう)

同入園寂(どうにゅうえんじゃく)

平等大智(びょうどうだいち)

今将頂礼(こんじょうちょうらい)

とお唱え致します。

中国の阿育王寺にある真正仏舎利を祀る舎利殿