悪しき行為が餓鬼の世界への生まれ変わりに繋がるかを示した問答が仏典に説かれている。

餓鬼は、地獄に落ちた者たちに課せられる恐るべき刑罰を受けることはないが、地上をさまよい飢えに苛まれ、しかも口が小さすぎて飢えを満たせないでいる者たちのことである。

餓鬼は裸で醜くやせ細り、静脈は浮き上がり、肋骨が突きでた姿をしている。

仏典には、大富豪が死後、極貧の餓鬼の世界に堕ちた話が書かれている。

その餓鬼との問答をひとつご紹介する。

尊者曰はく

「お前は一体何者か?」

餓鬼曰はく

「尊者よ。私は閻魔の世界の悪しき運命に落ちた亡霊である。

悪業を犯したため、私はこの亡霊どもの世界に来た。」

尊者曰はく

「一体どんな悪事、身体、声、心によって犯した為にそれが熟してお前をこの世からこの亡霊たちの世界に赴かせることになったのか?」

餓鬼曰はく

「かつて私は大富豪で荷車80台分の黄金と、莫大な金、おびただしい真珠と碧玉を私は持っていた。

だが、どれほど、たくさんの富を持とうが私は与えることを好まなかった。

乞食にその宝物を見られないよう家の門を閉じ、家の奥で富を楽しんだものだった。

不信心な利己主義者で、ケチで口うるさかった。

人々が施しをするのを邪魔したものだった。

施しが実を結ぶことはない。

倹約の果実はどこから来るというのか?

私はそう言い続けた。

ハスの池、井戸、木々の植えられた庭園、貯水槽を壊させたものだ。

善行はせずに悪行をした挙句、この世を去った途端、亡霊たちの世界に生まれ変わり、飢えと渇きに苛まれている。

もう食べ物や飲み物とはどんなものかもわからない。

倹約、それは破滅だ。

破滅それは倹約だ。

まことに亡霊たちはよく知っている。

倹約それは破滅だと。

私はかつて倹約ばかりしてたくさんの自分の恵みを施さなかった。

施しによって自らの島を作らなかった。

後になって自身の行いの果実を掴みとっては悔やんでいる。

4か月後、私は死ぬだろう。

地獄へ、全てが苦しく恐ろしいところへ私は堕ちて行く。

地獄は四角く、四つの門があり、絶妙の割合で別れ、青銅の壁に囲まれたお堂に覆い尽くされている。

地面は青銅でできていて燃え盛る炎が上がっては四方八方にも広がっていき、それがまだ続く。

あちらで私は長い間苦しい思いを味わうだろう。

それも我が悪しき行いの果実である。

だからこんなにも嘆いているのだ。

ここに集まっているあなたあなた方、全てに、私はためになる忠告をする。

悪しき行いをしてはならない。

こっそり隠れてでも。

公然とでも。

今、あるいは、今後、悪しき行いをしたら、たとえ逃げようと、もはや、あなたに苦からの解脱はない。

父母、年長の家族、修行者を敬いなさい。

そうすれば天に行けるだろう。

天空にも、海底にも、山深く分け入った岩穴の中にも、そこにいれば、悪しき行いから逃れられるという場所など、この世に見い出せはしない。」

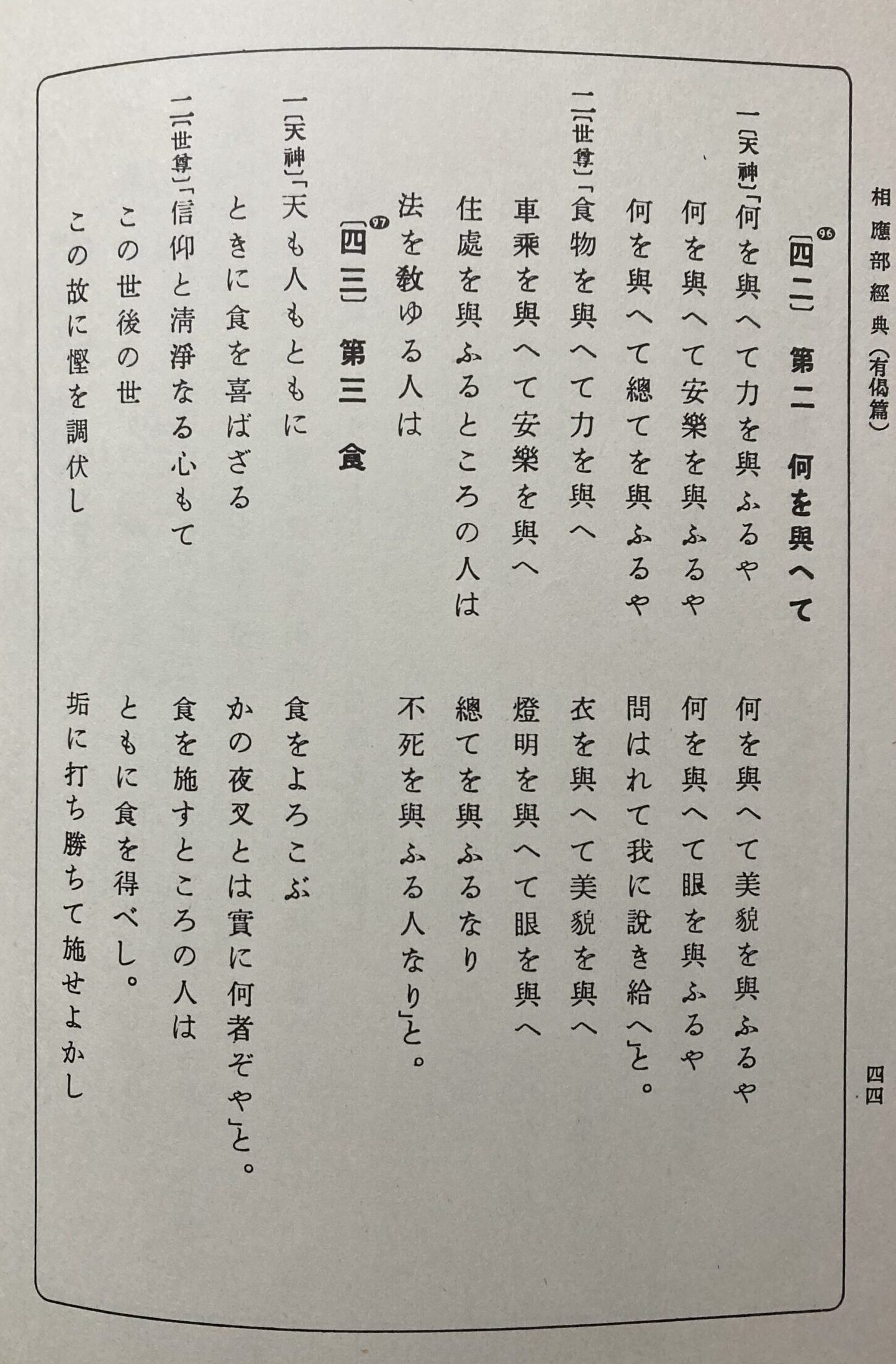

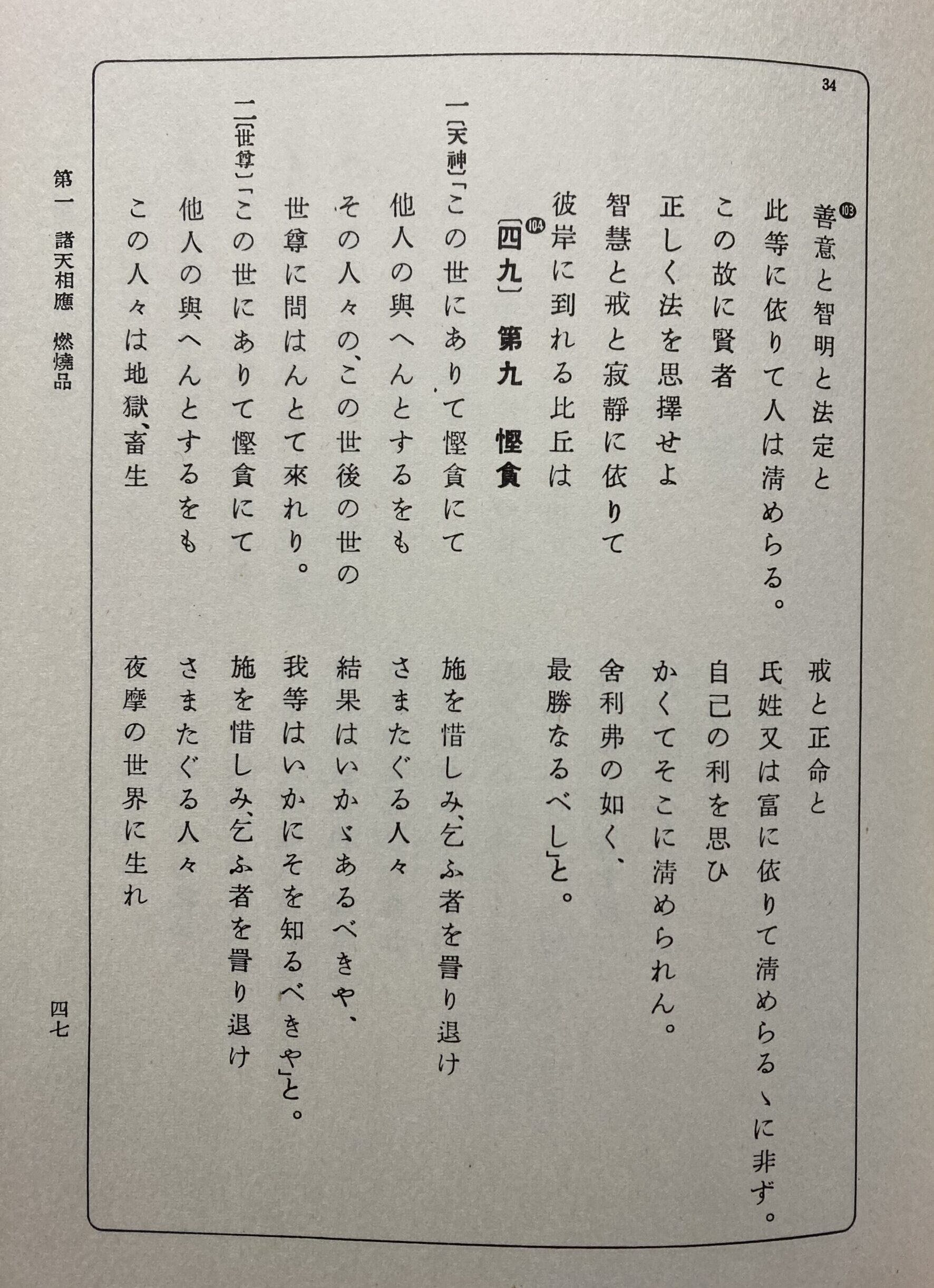

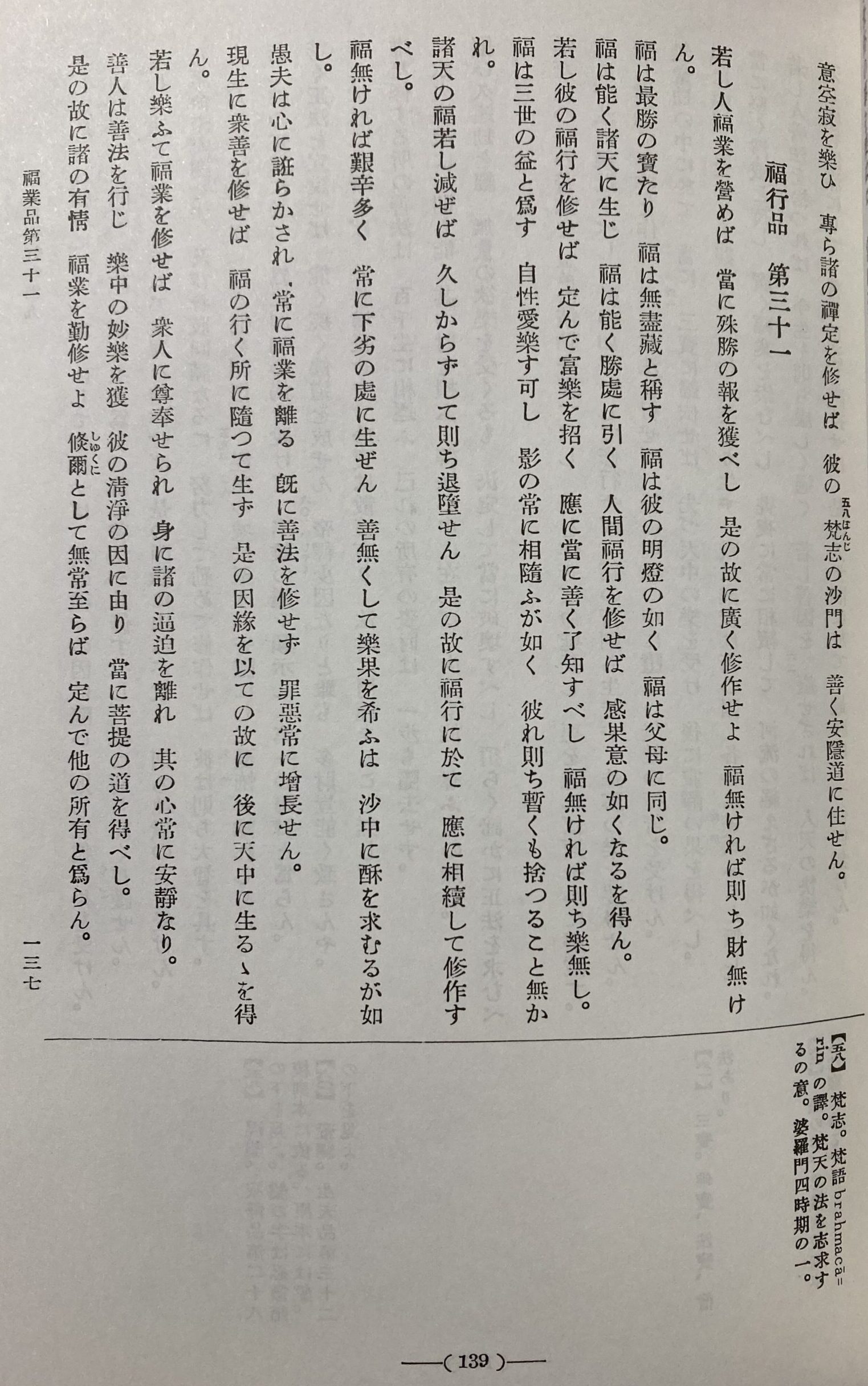

次に、パーリ仏典サンユッタ・二カーヤにおいて仏陀は次のようにお説きになられている。

「この世でもの惜しみをし、吝嗇(りんしょく)、ケチで乞う者をののしり退け他人が与えようとするのを妨げる人々、かれらは地獄、畜生の胎内、閻魔の世界に生まれる。

もし人間に生まれても貧窮貧乏の家に生まれる。

そこでは衣服、食物、快楽、遊戯を得る事が難しい。

愚かな者達はそれを来世で得ようと望むがかれらはそれが得られない。

現世ではこの報いがあり死後には悪いところに落ちる」

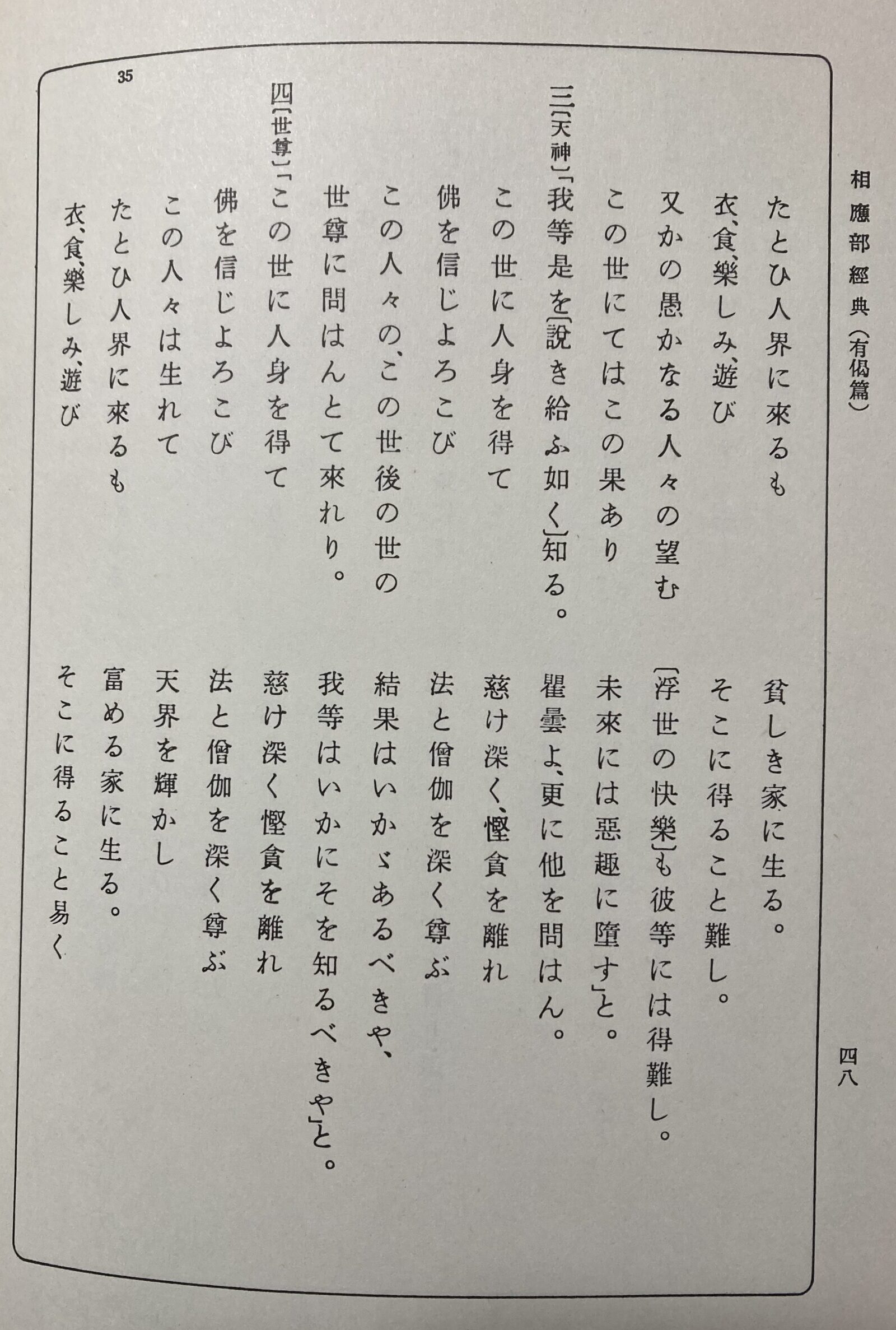

「この世において人たる身を得て気前よく分かち与え、物惜しみをしない人々がブッダの真理の教えとに対し信仰心があり、修行者の集いに対して熱烈な尊敬心をもっているならばかれらは天界に生まれてそこで輝く。

もし人間の状態になっても富裕な家に生まれる。

そこでは衣服、食物、快楽、遊戯が労せずして手に入る。

他人の蓄えた財物を他化自在天のように喜び楽しむ。

現世ではこの報いがあり死後には善いところに生まれる。」

書籍「南伝大蔵経 第十二巻 相応部経典一 大蔵出版」参照。

書籍「南伝大蔵経 第十二巻 相応部経典一 大蔵出版」参照。

書籍「南伝大蔵経 第十二巻 相応部経典一 大蔵出版」参照。

書籍「南伝大蔵経 第十二巻 相応部経典一 大蔵出版」参照。

ところで、その餓鬼界に落ちて苦しんでいる餓鬼を供養する為の仏教行事、盂蘭盆会という行事があります。

この行事は餓鬼界に落ちて苦しんでいる餓鬼を供養する為の仏教行事です。

餓鬼界とは生前もの惜しみ心が強くケチで人に親切でなく布施をしたりせず悪い事をした者が死後に生まれ変わっていく境涯であります。

餓鬼界には食物がほとんどなく空腹で苦しみ仮に食べ物があっても食べ物を食べようとすると火になって燃えてしまったりする。

そういった餓鬼界で苦しんでいる餓鬼達に食べ物を供養したり食事が出来るように餓鬼達を救う為の行事を盂蘭盆会や施餓鬼供養といいます。

餓鬼へのご供養をする為のご真言が仏教経典には書かれている。

真言には無量威徳自在光明殊勝妙力等の餓鬼を供養するご真言があるが施餓鬼の経典として有名な「仏説盂蘭盆経」「仏説救抜焔口餓鬼陀羅尼」等の経典に詳しく記載されている。

この仏説救抜焔口餓鬼陀羅尼経のお経の主な内容は、昔、お釈迦様の直弟子の阿難尊者がある夜、閑静な場所に独り座し仏様の教えの内容を深く観じていると深夜に一人の餓鬼が現れた。

その姿は、髪は蓬(よもぎ)のように乱れ口からは焔(ほのお)を吹き身体はやせこけ咽(のど)は針の如く細く爪は長くとがり顔に苦悶の形相が凄く、阿難尊者に向かってこのように言った。

「あなたは三日後に死んで私のように餓鬼となるであろう。」と。

阿難尊者は内心大いに恐れ「どのようにしたらこのような苦しみから解放されることが出来るのだろうか」と反問したところ餓鬼が次のように答えた。

「この世界に満ちている多数の餓鬼に飲食を施し、多数の仙人、多数の修行者及び三宝(仏、法、僧)に供養をすれば、その功徳に依って私も餓鬼の苦しみから解放され、あなたも寿命を延ばし餓鬼界に堕ちる事はないでしょう」と言って姿を消した。

阿難尊者は仏様にその出来事について相談をし仏様から餓鬼供養のご真言や供養法を教わった。

そして、その法を修したところ阿難尊者も天命を全うし餓鬼の苦しみも解脱したとあります。(大正新修大蔵経第21巻(密教部四)464P~465P参照。)

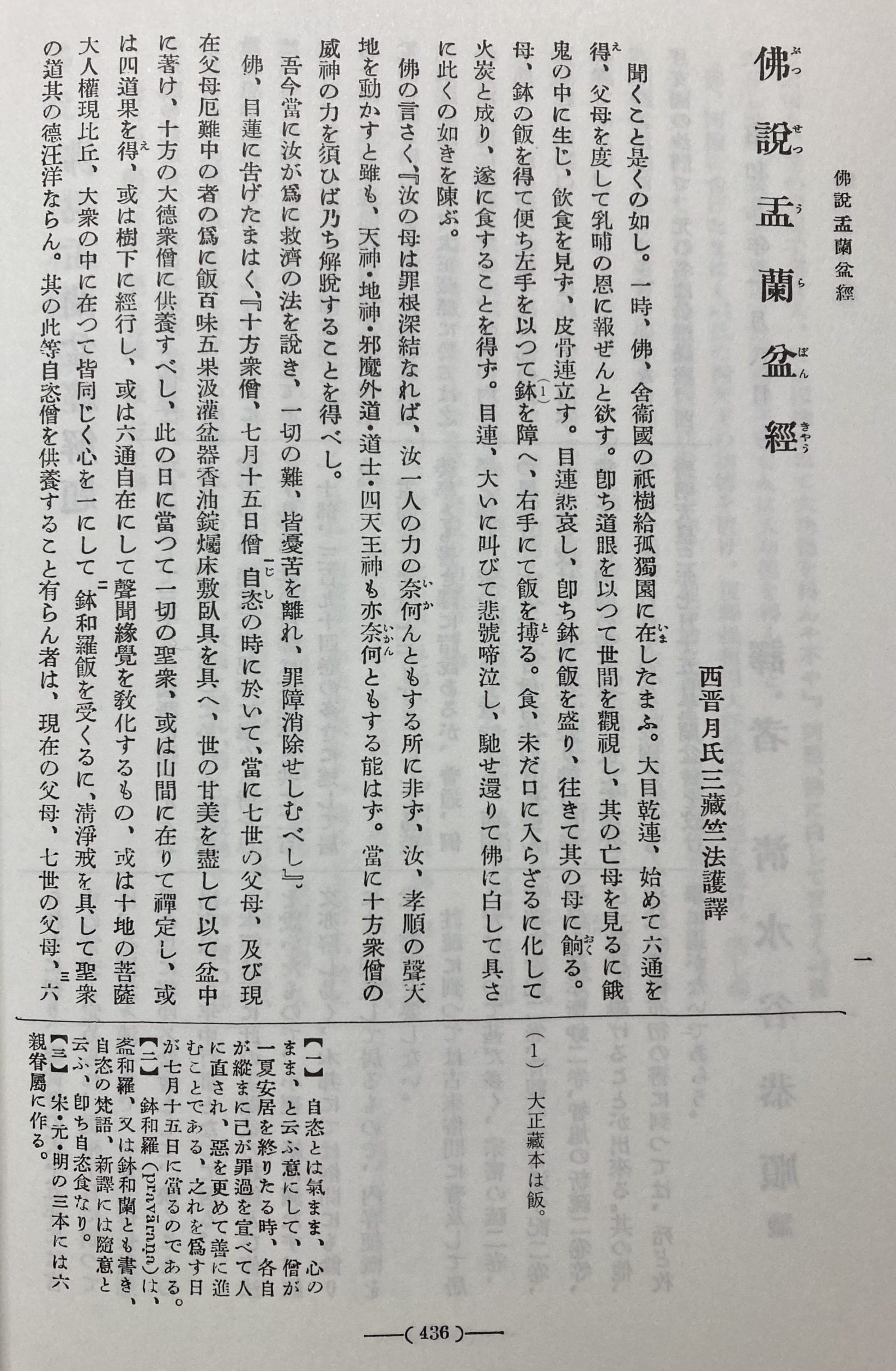

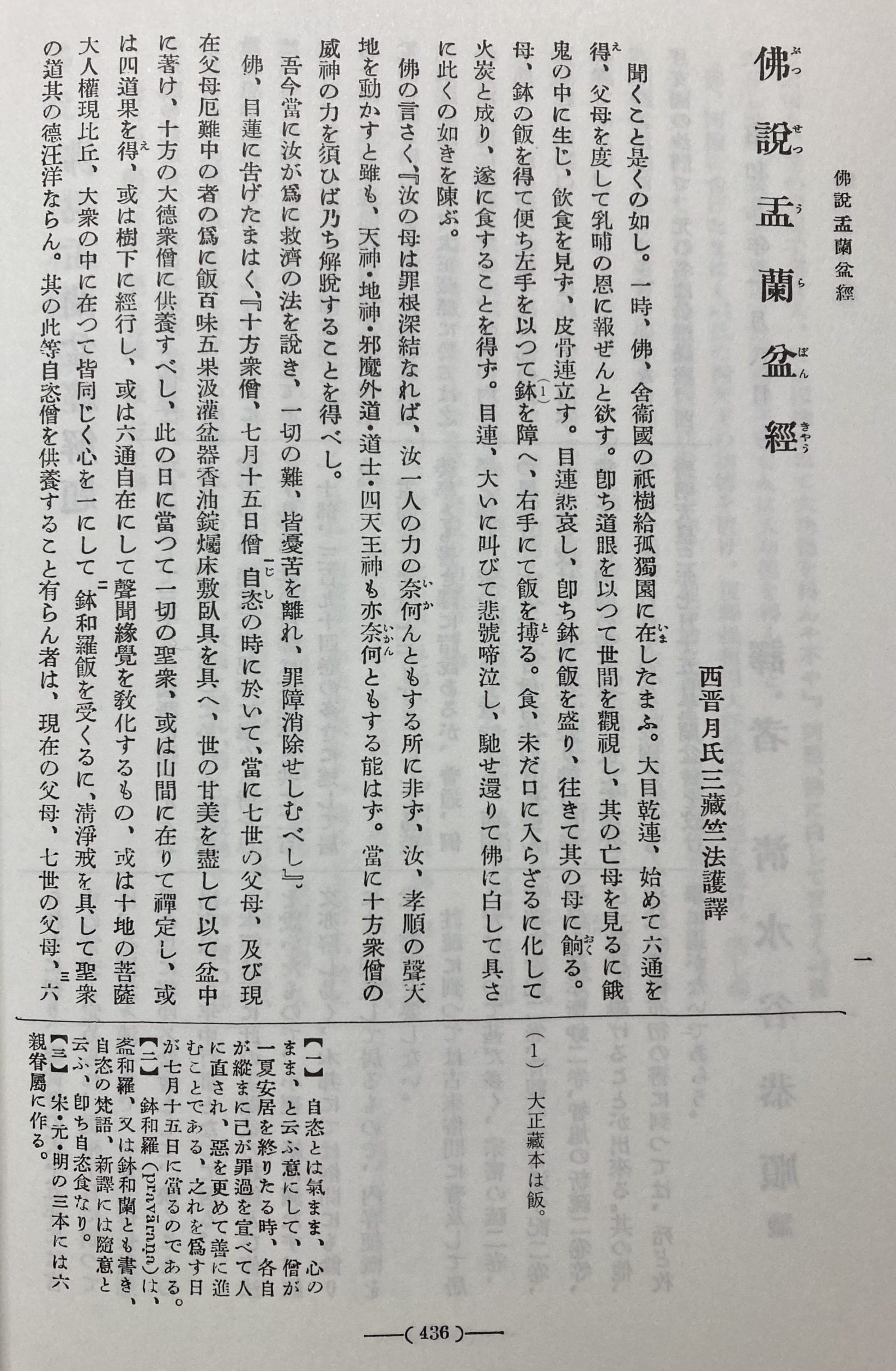

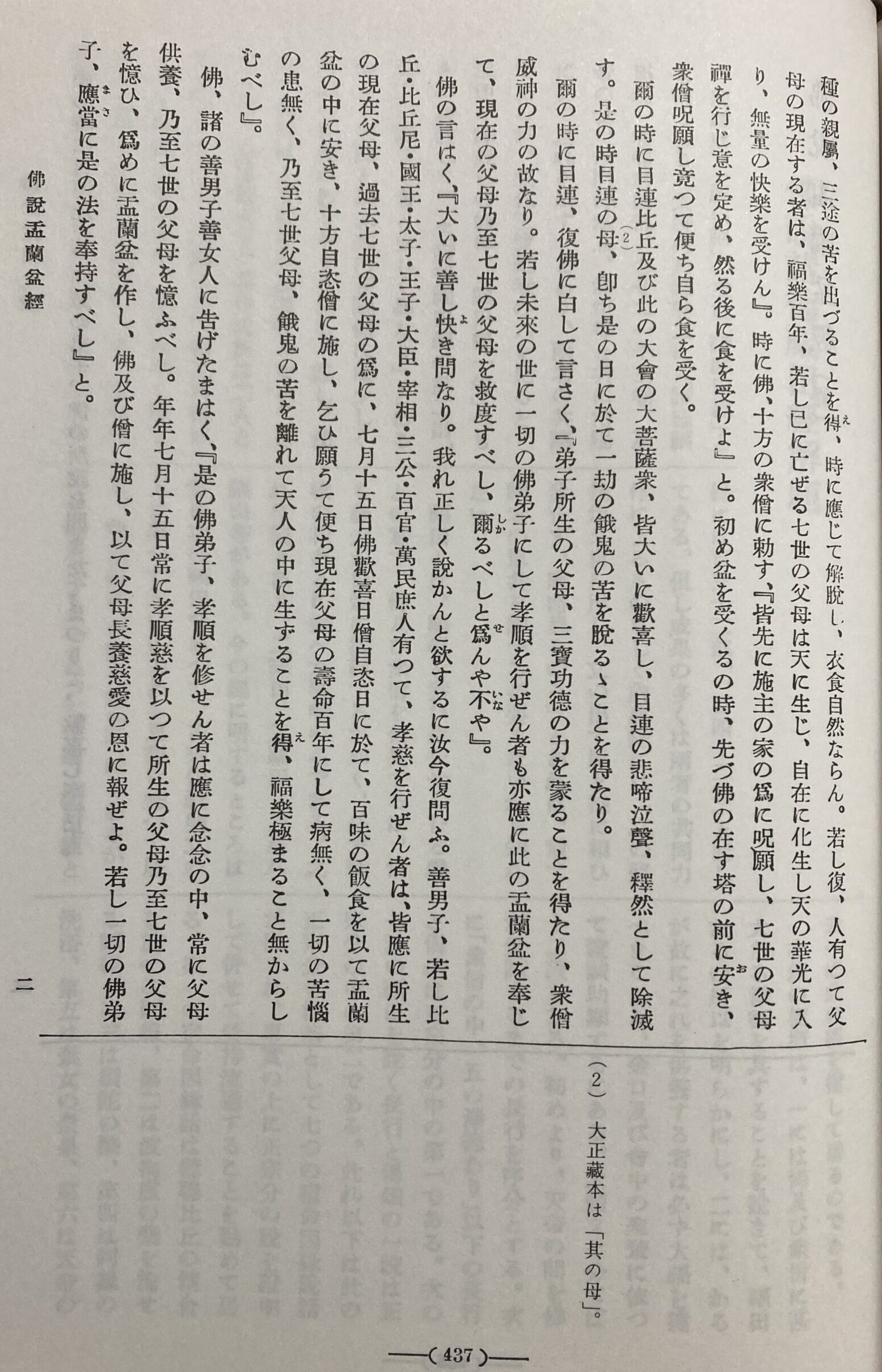

餓鬼に関連するお経に盂蘭盆経というお経もある。

その主な内容は

「昔、お釈迦様の直弟子であり高弟の目連尊者が修行により悟りを開くと、直ちに故郷の母を想い起こし、目連尊者自身の天眼通(超人的な透視力、霊眼)により母の所在を探すと母はもう既に亡くなって、餓鬼道に堕ちて苦しんでいたのを見た、

目連尊者は大いに悲しんで自身の神通力により母の傍らに赴き、手づから食物を捧げると、母はうれし涙にくれ、直ちに目連が持ってきた食物を口に入れようとしたが、過去に目連の母が犯した多くの悪業報の報いにより、食物はそのまま火炎となって燃え上がり目連の母はその食物を食べる事が出来なかった。

母は悲泣し目連尊者もどうすることも出来ず、ただ赤子のように泣くのみであった。

その後、目連尊者はお釈迦様の所に行き、母の苦しみを救って欲しいとお願いした。

するとお釈迦様は次のように説かれた。

「目連の母は生前の悪業が深いので目連の力だけではどうする事も出来ない。

このうえは十方(多数)の衆僧(修行僧)の威徳に頼る他は無い。

七月十五日は僧懺悔の日、仏歓喜の日であるから、その日に飲食を調えて十方の衆僧を供養するがよい。

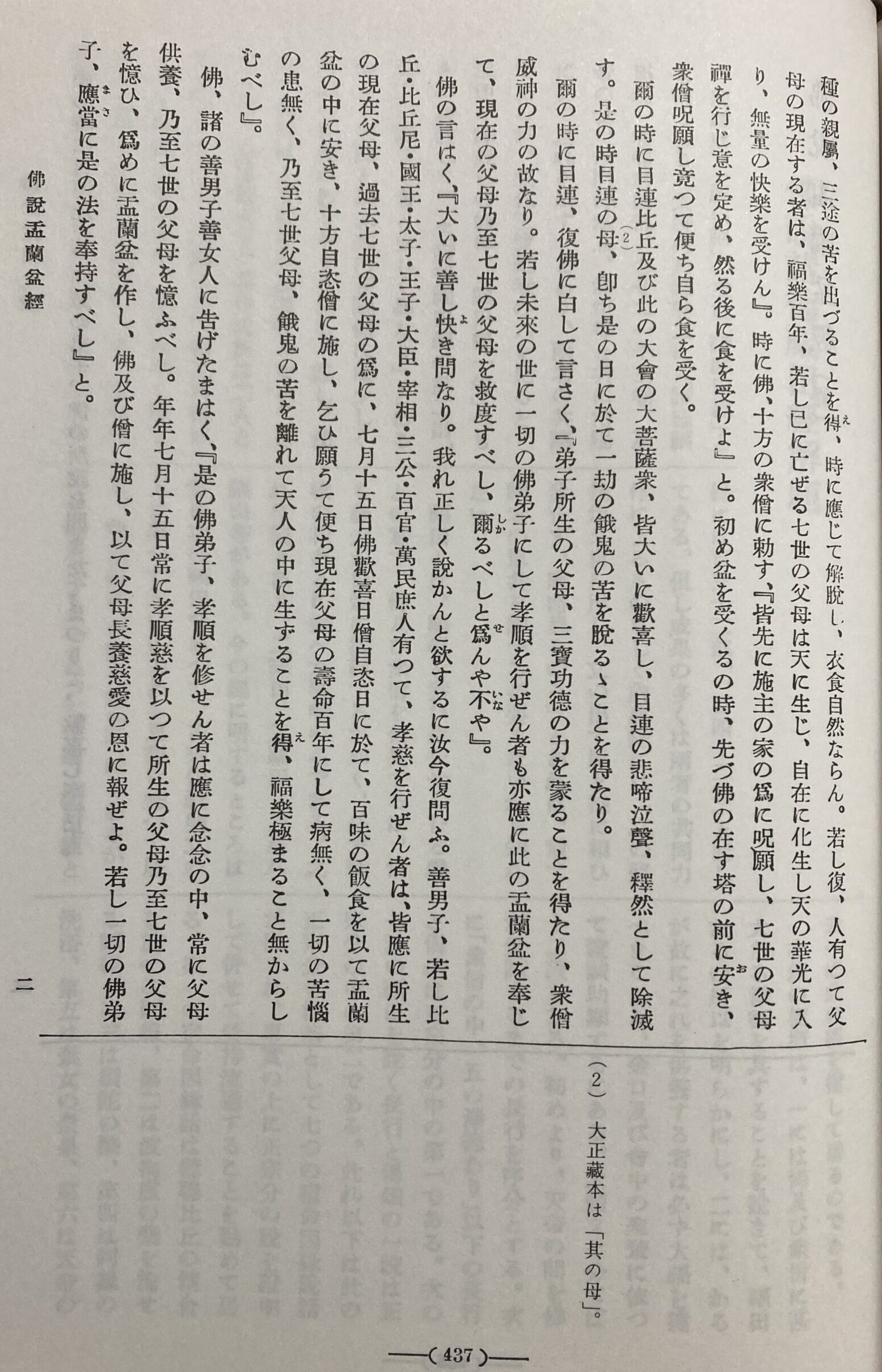

そうすればその功徳により母の餓鬼道の苦しみも消えるであろう。」と説かれたので目連尊者はその教えの通り、その日に十方の衆僧に飲食を調え供養を行うと母の餓鬼道の苦しみを救う事が出来た。」と書かれている。

この目連尊者のお母さんが救われたのを見た目連尊者が喜びのあまり、狂ったように踊って喜んだ。

周りの僧侶たちは、あの勤勉で真面目で実直な目連尊者が狂ったように踊り、喜んでいる姿を見て、大変驚いたという。

毎年、日本の夏に行われている盆踊りの起源は、この時の目連尊者の踊りが起源とされています。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 経集部 第十四巻 大東出版社」参照。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 経集部 第十四巻 大東出版社」参照。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 経集部 第十四巻 大東出版社」参照。

書籍「国訳一切経 印度撰述部 経集部 第十四巻 大東出版社」

参考文献

「ブッダの教え 初期経典をたどって アンドレ・バロー著 富樫瓔子訳」

「ブッダ 神々との対話 中村元著 岩波文庫」

「ブッダ 悪魔との対話 中村元著 岩波文庫」

「お盆と彼岸の供養 開甘露門の世界 野口善敬編者 禅文化研究所」

「大正新修大蔵経第二十一巻 密教部四 大蔵出版」

「地獄の話 山辺習学著 講談社学術文庫」

「国訳一切経 印度撰述部 経集部 第十四巻 大東出版社」